○芸西村こうち農業確立総合支援事業実施要領

令和7年3月31日

要領第1号

芸西村こうち農業確立総合支援事業実施要領(平成21年要領第6号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 本要領は、芸西村こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、補助金の目的に沿った事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条

(1) 各事業に共通する事項

ア 受益者数が3戸以上であること。なお、3戸以上のグループが事業実施主体となって共同で利用する農業用機械等を整備する場合は、当該事業実施主体は、これらの機械等の管理及び利用に関する規約を作成しなければならない。

(ア) 簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者若しくは認定新規就農者である場合又は認定農業者若しくは農作業受託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合は、耕作放棄の発生を抑制していくために、地理・地形的要因及び営農類型を考慮した上で、受益者数が1戸でも補助対象とすることができる。

(イ) 養液栽培システム等の整備に当たっては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るために、受益者数に関係なく、認定農業者であれば、補助対象とすることができる。

イ 国庫補助事業又は次に掲げるような他の県単補助事業の採択要件を満たす事業については、原則として補助対象としない。ただし、特別な理由により、村長が適当であると認められる場合を除く。

(ア) 商品開発、販路拡大、地域資源の付加価値を高める取組等を支援する産業振興推進総合支援事業

(イ) 施設園芸農業の振興を図る園芸用ハウス整備事業

(ウ) 集落営農活動の育成等を図る集落営農支援事業及び複合経営拠点支援事業

(エ) 鳥獣被害の防止対策に係る事業等

(オ) ドローン導入を支援するスマート農業推進事業

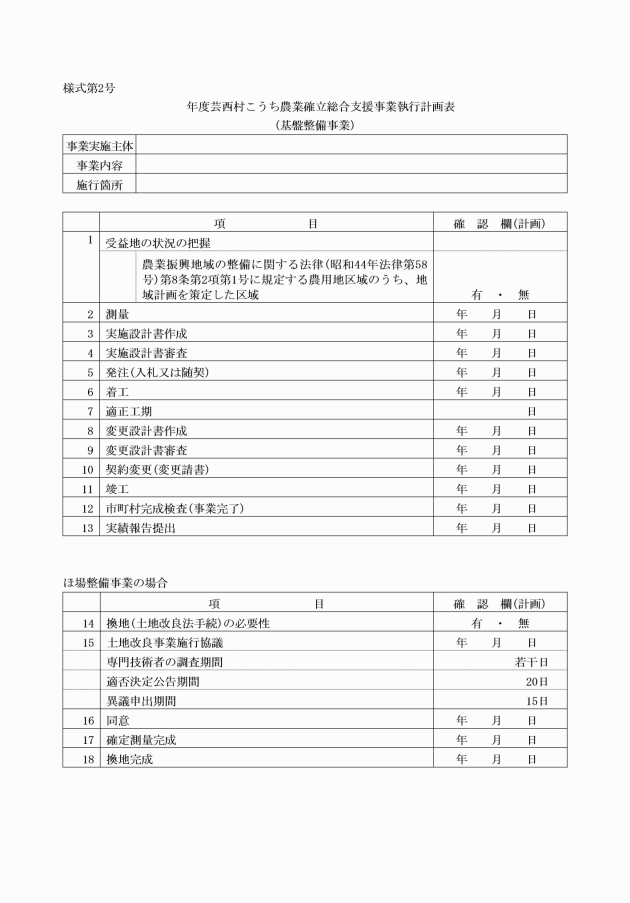

ウ 基盤整備事業の受益地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域のうち、地域計画を策定した区域であること。

エ 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合は、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態又は流通構造の変化等に伴う機種変更等)が図られるものでなければならないこと。

オ 費用対効果が「1」以上であること。ただし、流通構造等の変化に対応しながら、消費者及び市場に信頼される産地づくりを進めていくために欠かせない「食の安全・安心の確保」、「生産・集出荷段階のリスク管理」、「環境保全型農業の推進」等に係る次に掲げるような機械、施設等の整備であって、直接的な効果額を算定し難い事業については、この限りでない。

(ア) ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機

(イ) 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機

(ウ) 環境への負荷を低減していくための循環式養液処理装置

(エ) 事業実施主体及び管理者が村で、幹線道路に隣接する大規模な園芸団地等であって、近隣に公衆トイレや民家のない地域において、農業研修生の受入れやパート雇用の推進を図るための農作業の環境整備を進める共同利用施設

(オ) 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム等

カ 基金を設置して実施する事業は、補助対象としない。

キ 養液栽培システムの受益者は、地域計画のうち目標地図に位置付けられた者、又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実と村長が認める者であること。

(2) 一般型に関する事項

事業種目 | 補助対象事業 |

基盤整備事業 | 農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこれらに伴う測試、換地、調査等 |

近代化施設整備事業 | 共同で利用する農畜産業用機械及び施設、農畜産物の育苗、乾燥調製、処理加工及び集出荷貯蔵施設、直販所、有機物処理・利用機械及び施設、畜産副資材製造機、家畜市場関係設備、農産物運搬設備、研修施設等 |

その他村長が地域の実情に即した農業振興施策として適当であると認める事業 | |

(3) 養液栽培システム等に関する事項

認定農業者の経営改善計画に沿った内容であれば、施設の新規導入だけではなく、規模拡大(排液処理装置の増設を含む。)も対象とするが、(1)のエの要件を満たさない改修及び当該事業実施年度にシステム一式として完備しないものは、補助対象から除く。

事業種目 | 内容 | 事例 |

水耕栽培 | 固形培地等を使わず、養液のみを介して作物を栽培する方式 | セリ又はミツバの水耕栽培等 |

固形培地耕栽培 | 地面と隔離した構造を持ち、ロックウール等の無機物、ヤシガラ等の有機物及び土壌を培地とし、これに養液を供給して作物を栽培する方式 | イチゴの高設栽培、ミョウガのベッド栽培、メロンの隔離床栽培等 |

簡易隔離床栽培 | 防根透水シート等で根域を制限した土壌培地に養液を供給して作物を栽培する方式 | メロンの防根透水シート栽培等 |

水分コントロール栽培 | 露地作物において、シート等で降雨等による水分浸透を制限した上で水分管理及び施肥管理を行いながら栽培する方式 | 温州みかんの周年マルチ点滴灌水栽培等 |

噴霧管理栽培 | 噴霧により施設内の水分及び湿度の管理を行いながら栽培する方式 | キュウリ又はトマトの高温障害対策等 |

その他村長が適当と認めるシステム | ||

(4) 補助の対象外となる経費

ア 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

イ 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費

ウ 用地の買収及び賃借に要する経費

エ 移転補償費(施設、電柱等)等の事業を実施するための準備的な経費

オ 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)

カ 食糧費

(事業実施主体)

第3条

(1) 一般型

団体等

(2) 養液栽培システム等

農業協同組合(芸西村の農業振興に関する計画に基づき、レンタル施設として整備する場合に限る)及び認定農業者(補助金交付申請時点で認定されている場合に限る。)

(事業の実施期間)

第4条 単年度とする。ただし、交付要綱第8条に基づき村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(採択基準等)

第5条

(1) 採択の審査に係る基本的な方針

ア 団体等は、事業の目的、内容、効果等を明らかにした上で、第6条に規定する事業実施計画書等を提出すること。

イ 村長は、アの書類に基づき事業ごとに優先順位をつけ、優先順位の高い事業から、予算の範囲内で採択するものであること。

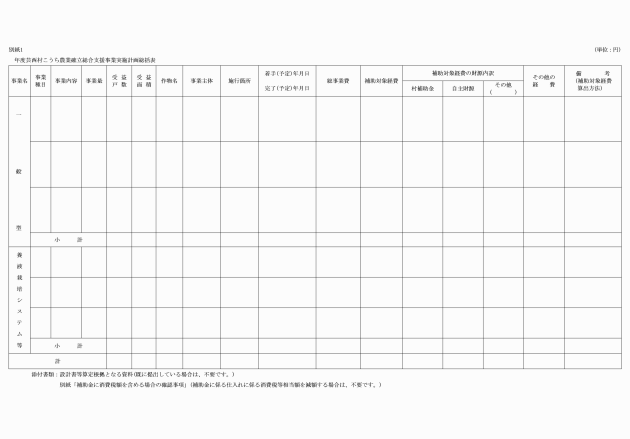

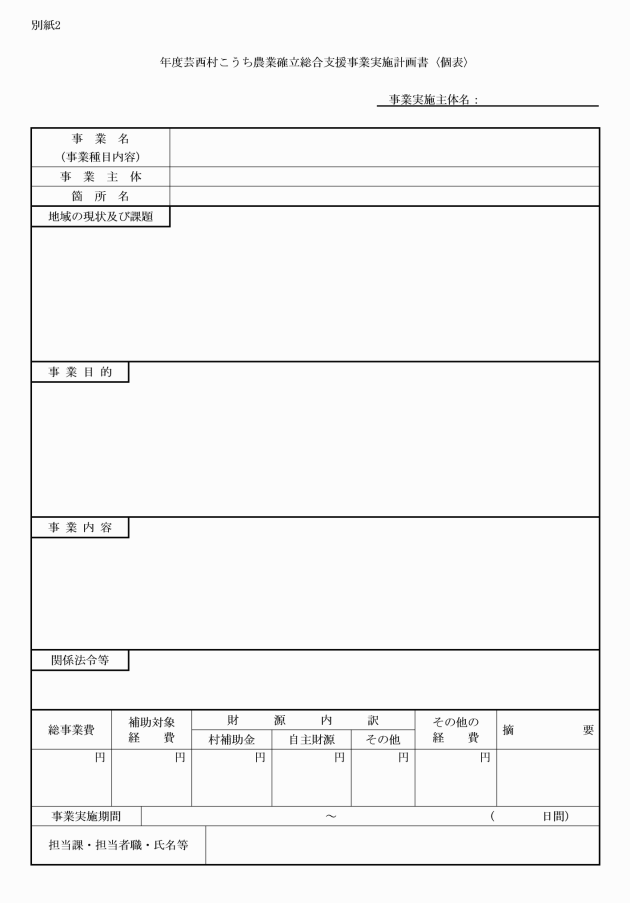

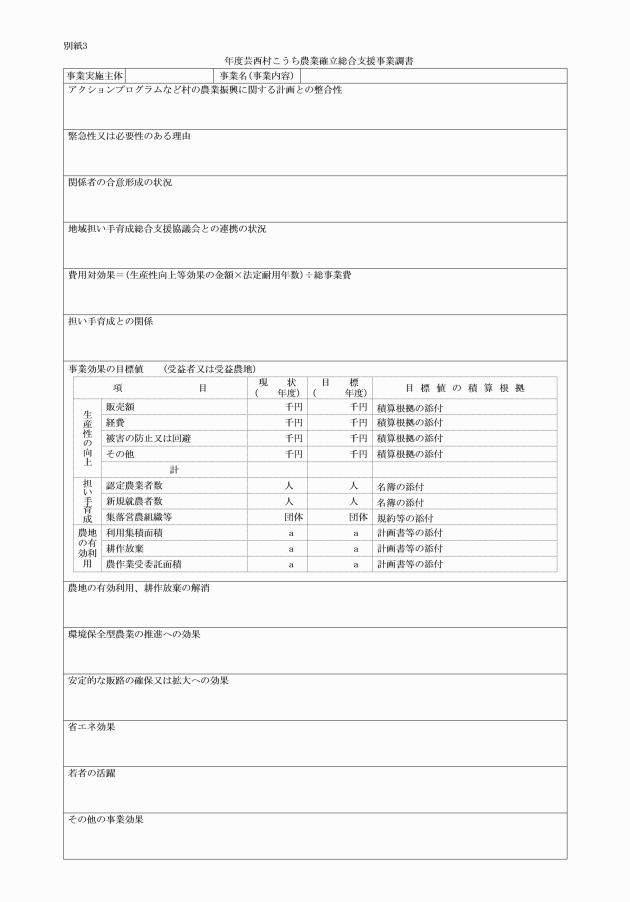

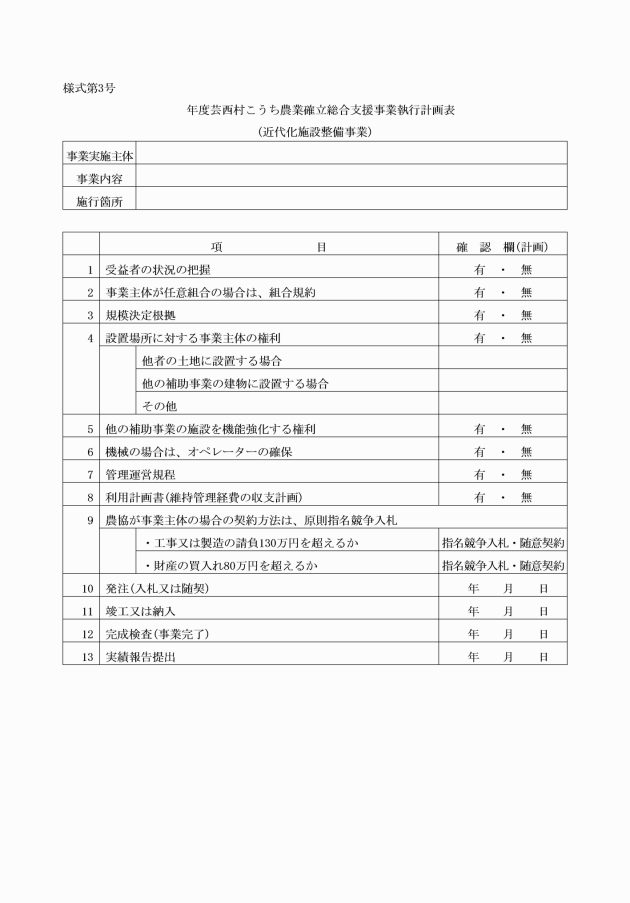

(事業実施計画書等の作成)

第6条

(1) 補助事業を実施しようとする団体等(以下「事業実施主体」という。)は、様式第1号により事業実施計画書等を作成し、村長に提出しなければならない。

(2) 事業実施計画書には、計画の到達目標年度を明記するとともに、その目標年度は、原則として3年以内とする。

(3) 交付要綱第5条第1項第9号及び第10号の県・市町村税の滞納がないことの確認のため、事業実施主体は県・市町村税納税証明書(完納証明書)を事業実施計画書に添付しなければならない。

(4) (3)の県・市町村税納税証明書は、村長が受理する時点で発行後3月以内のものとし、事業実施主体が県・市町村税の納税義務がない場合は、県・市町村税納税証明書に代えて、その旨の申立書(別紙参考様式1)とする。

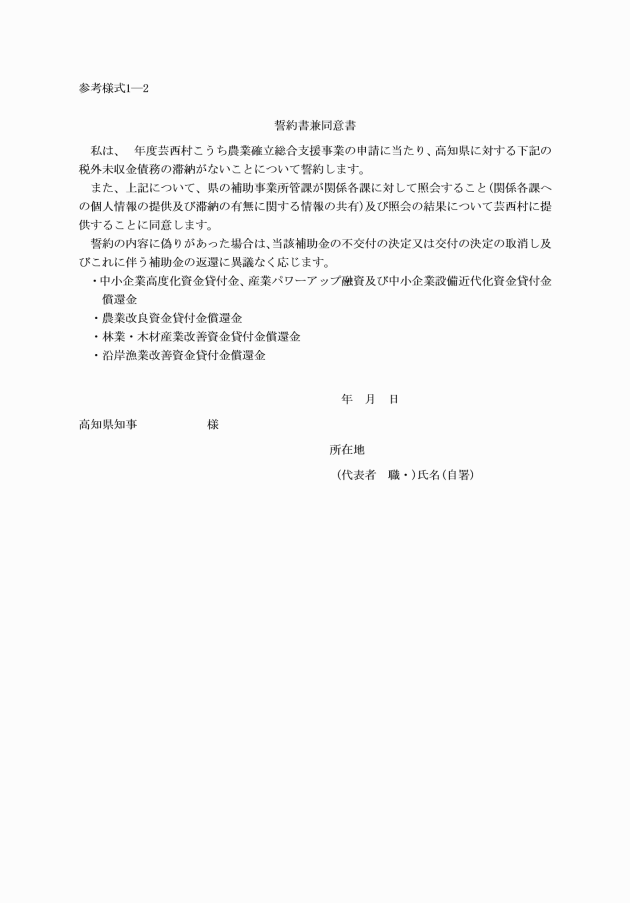

(5) 交付要綱第5条第1項第9号の税外未収金債務の滞納がないことの確認のため、事業実施主体は税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する同意書(別紙参考様式1―2「誓約書兼同意書」)を事業実施計画書に添付しなければならない。

(事業実施計画書等の変更)

第7条

(2) 交付要綱第6条の規定により、補助対象事業ごとの補助対象経費について20パーセント以内の減額であるため変更申請を要しない場合であっても、村予算の効率的な執行を確保するため、村長は、変更承認申請書の提出を求めることができるものとする。

(3) 天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、村長に報告しなければならないものとする。

(事業の推進体制等)

第8条

(2) 養液栽培システム等を整備する場合、事業実施主体は、当該事業を実施した認定農業者の経営改善計画が達成されるよう努めなければならない。

(3) 事業実施主体は、関係法令等を遵守するとともに、事業の目的が十分に達成されるよう、事業完了後においても、施設、機械、器具等の運営及び管理に必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)を処分する場合は、平成20年11月28日付け20高財政第210号高知県副知事通知の「補助金に係る財産処分承認基準」の規定によることとする。

(5) 継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、事業実施主体及び事業の受益者は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済及び収入保険等への積極的な加入に努めるものとする。

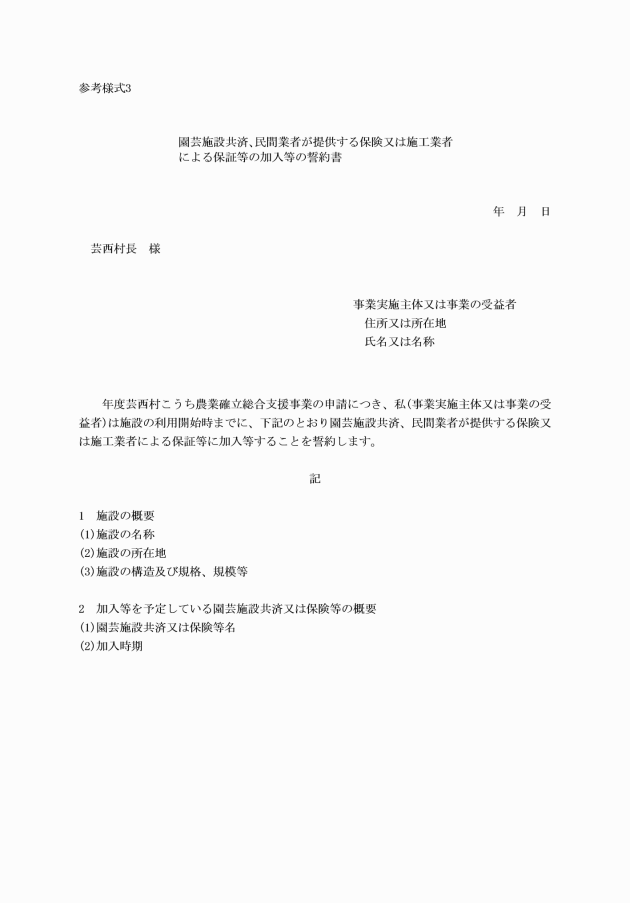

(6) 園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあっては、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされるものであること。

なお、事業実施主体又は事業の受益者は園芸施設共済、民間業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等の誓約書(別紙参考様式2)の写しを、事業実施計画書に添付しなければならない。

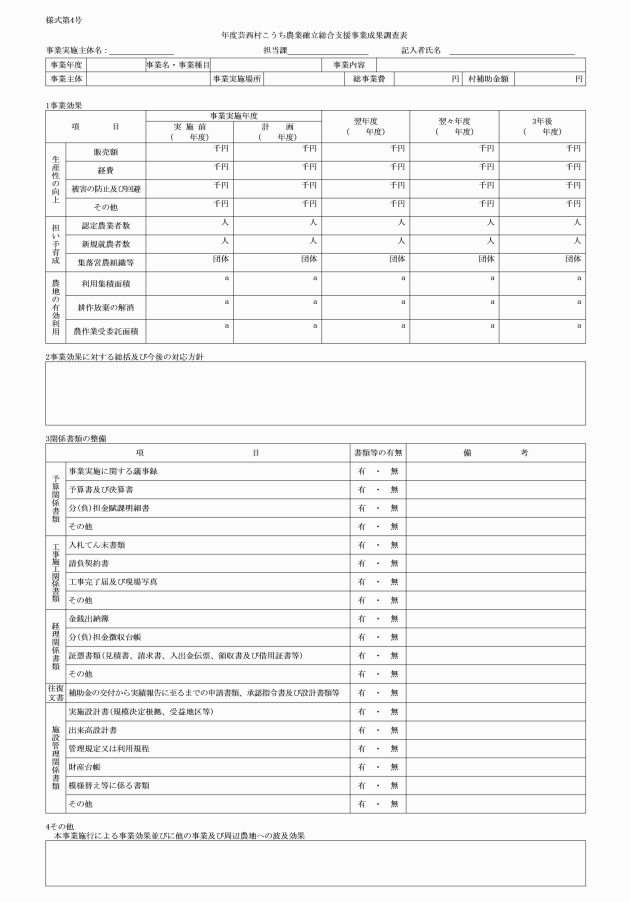

(事業成果等のフォローアップ)

第9条

(2) 前項の報告の中に著しく計画に達していない事業がある場合は、村長は、農業振興センター所長等の協力を得て、事業実施主体に指導の通知を行うとともに、指導通知を行ったにもかかわらず適切な処理がされず、計画の達成も見込まれない場合は、事業実施主体に対して補助金の返還等の処置を行う場合がある。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。