○芸西村就農支援事業費補助金交付要綱

令和6年5月1日

要綱第31号

芸西村担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年要綱第28号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この要綱(以下、「要綱」という。)は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村就農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 村は、産地や地域(以下、「産地等」という。)の新規就農希望者に対する就農相談から研修、円滑な経営開始、営農定着に至るまでの活動を促進し、本村の新規就農者の大幅な増加及び就農後の定着を図ることを目的として、本村で就農を希望する意欲ある担い手及び研修を受入れる機関等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業の内容等)

第3条 補助事業、事業実施主体、事業内容、補助対象経費、補助額は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の事業について、対象となる経費を同一とする県の他の補助事業や、生活の維持や失業対策に対する国及び県の助成金を受給している場合には交付しない。

(補助金の交付の申請)

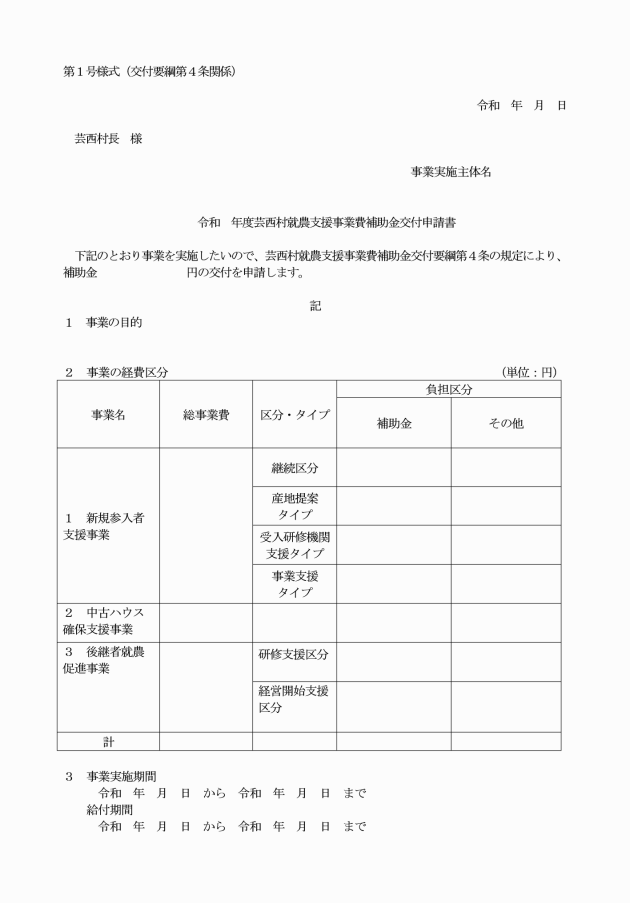

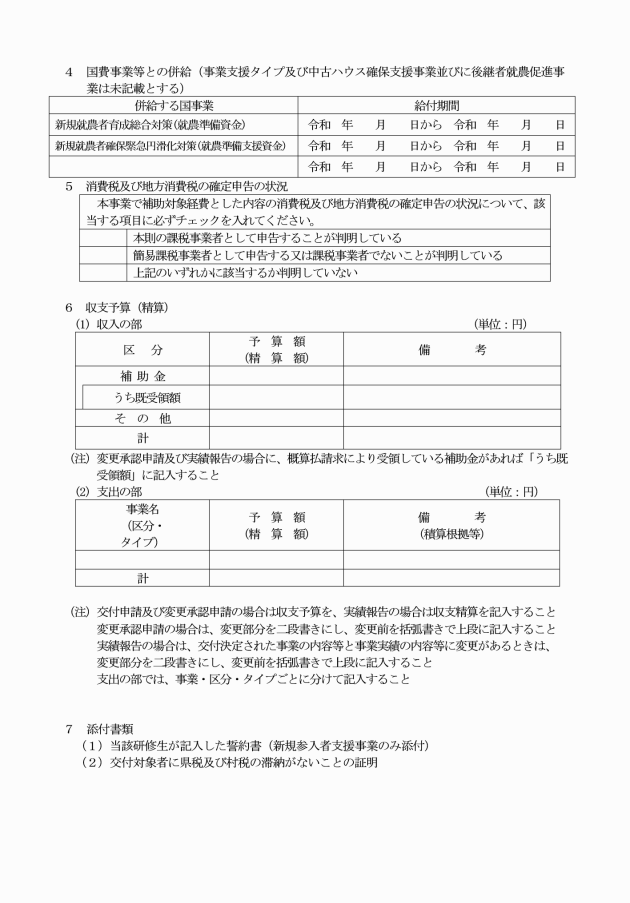

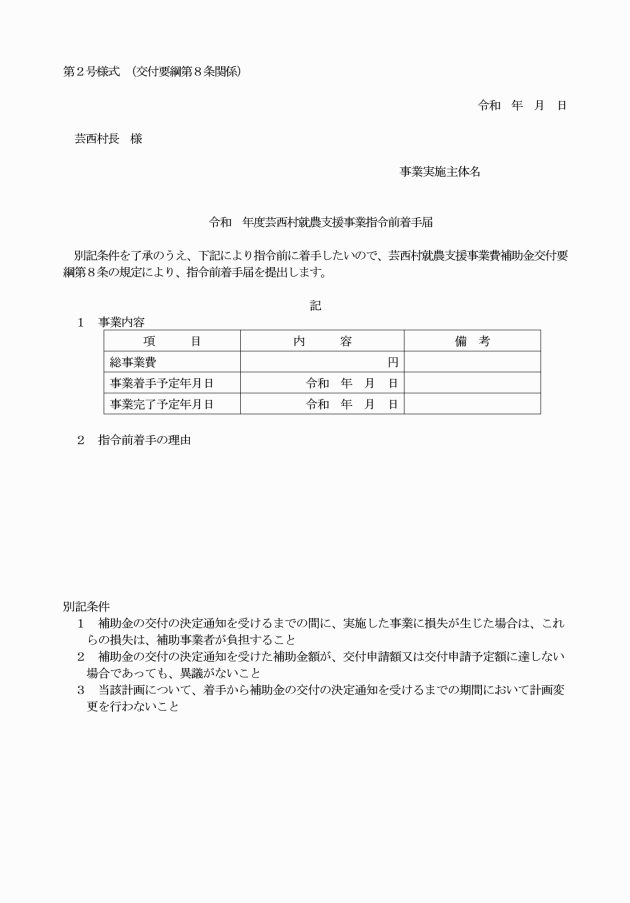

第4条 別記1から別記2までに係る事業を実施する事業実施主体は、第1号様式による補助金交付申請書を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 村長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項及び別記1から別記2に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 県税及び村税の滞納がないこと。

2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

(補助事業の遅延等)

第10条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。

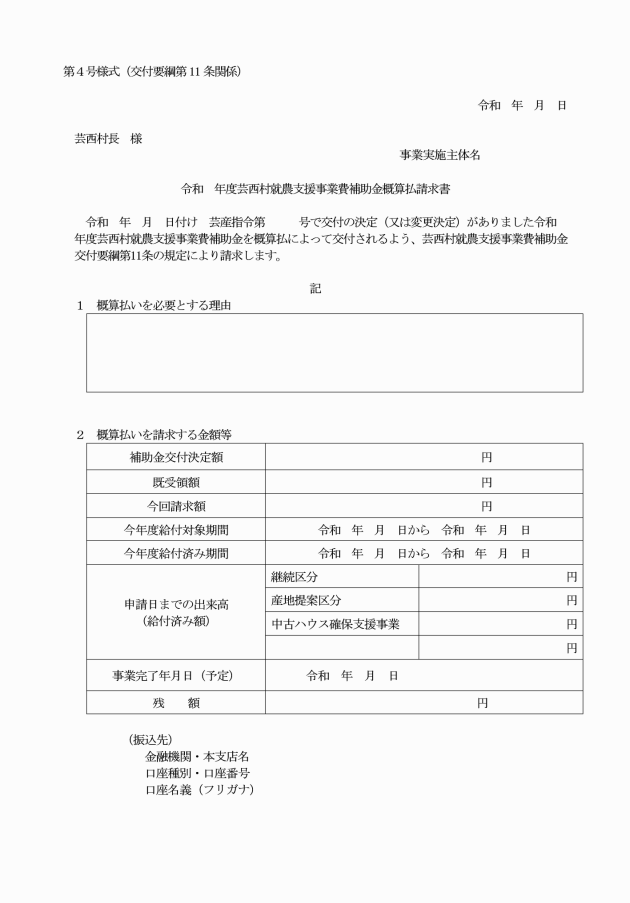

(補助金の概算払の請求手続)

第11条 事業実施主体は、当該事業年度の補助事業に係る給付期間が6ヶ月以上あり、かつ、その期間の2分の1を完了している場合、概算払の請求手続きをすることができる。この場合、事業実施主体は、第4号様式による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

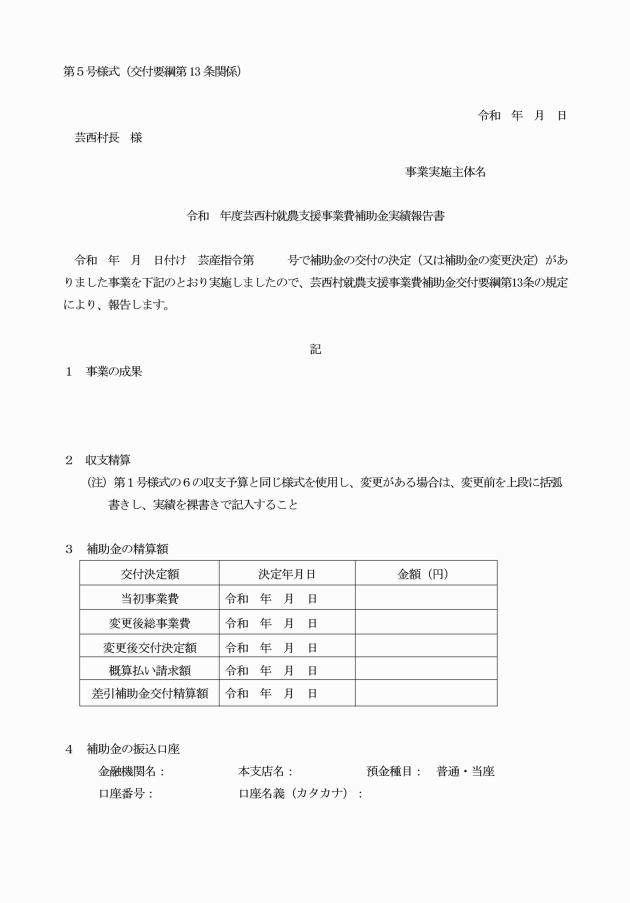

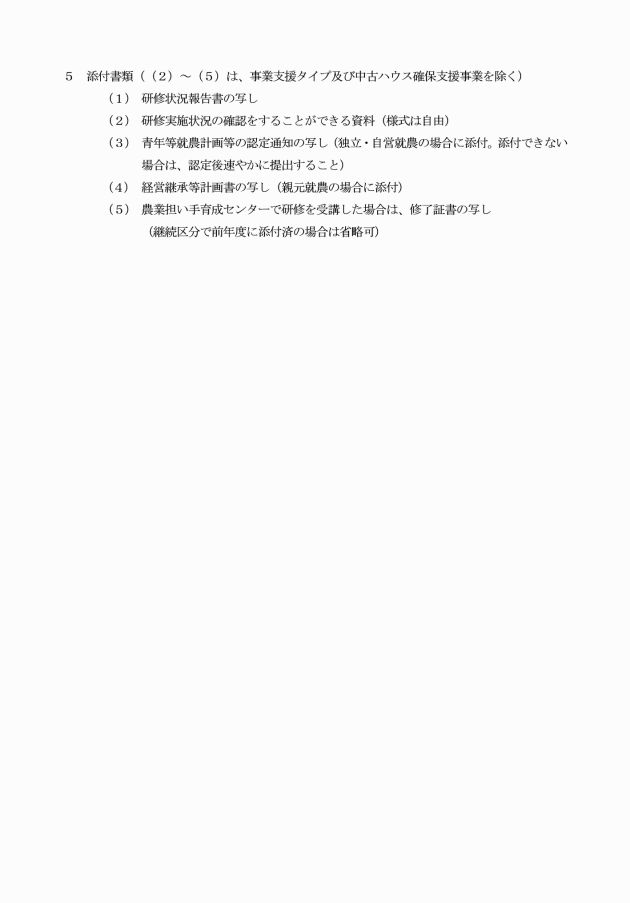

(補助金実績報告書)

第13条 事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、第5号様式による補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、次の各号のいずれか又は別記1から別記2に定める返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月23日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業名 | 事業実施主体 | 事業内容・補助対象経費等 | 補助額 |

1 新規参入者支援事業 | 研修生及び研修受入機関 | (1)継続区分 ①令和5年度の芸西村担い手支援事業費補助金又は令和6年度の新規参入者支援事業の受給者への研修助成金 ②上記①の研修生を受け入れる研修機関等への謝金 | 採択時の芸西村担い手支援事業費補助金交付要綱に規定する金額 |

(2)産地提案区分 ①産地提案タイプ 研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者への研修助成金 ②受入研修機関支援タイプ 上記①の研修生等を受け入れる研修機関等への謝金 ③事業支援タイプ 経営開始型又は経営開始資金の対象者への経営支援助成金 | ①研修生 30万円/年 ※申請時34歳以下は30万円/年を加算 ②受入研修機関 60万円/年 ③村長が必要と認める金額 ※ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。 | ||

2 後継者就農促進事業 | 農業後継者及び研修受入機関 | (1)継続区分 ①令和6年度の後継者就農促進事業(研修支援区分及び経営開始支援区分)の受給者への助成金 ②上記①の研修生を受け入れる研修機関等への謝金 | 採択時の芸西村担い手支援事業費補助金交付要綱に規定する金額 |

(2)研修支援区分 ①研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金 ②地域の研修機関で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金 ③上記②の研修生を受け入れる地域の研修機関への謝金 | ①120万円/年 ②90万円/年 ③60万円/年 ※ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。 | ||

(3)経営開始支援区分 補助要件を備えた農業後継者への経営支援助成金 | 120万円/年 ※夫婦の場合は1.5倍の金額 ※ただし、交付月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に交付月数を乗じた金額とする。 |

別表第2(第5条、第6条、第7条、第14条関係)

1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(別記1)

新規参入者支援事業(産地提案区分)

(事業の内容)

第1条 村は、産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(育成総合対策実施要綱別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業従事する者。以下同じ。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備資金等」という。)の交付対象者及び農業経営の開始段階にあり村長に特に必要と認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

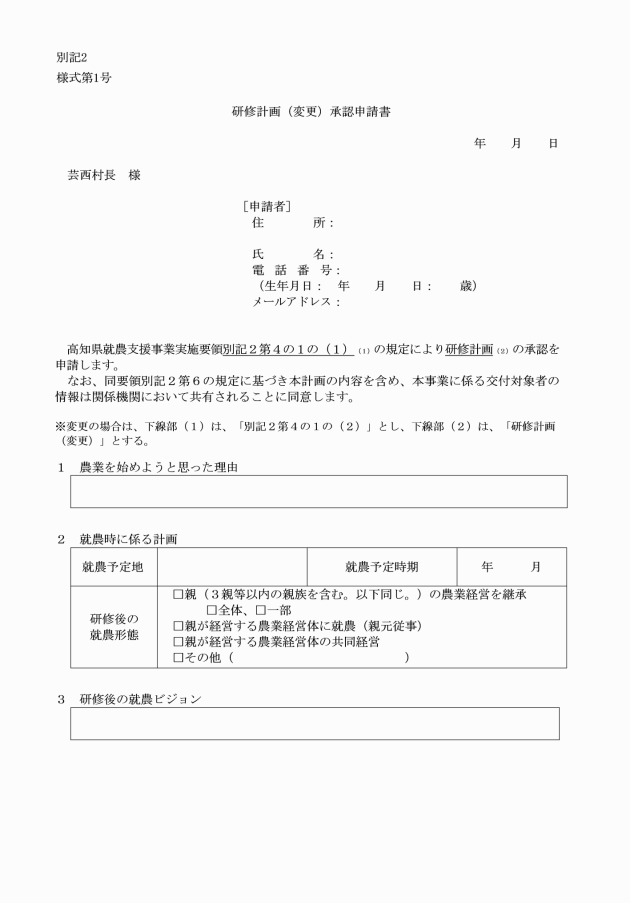

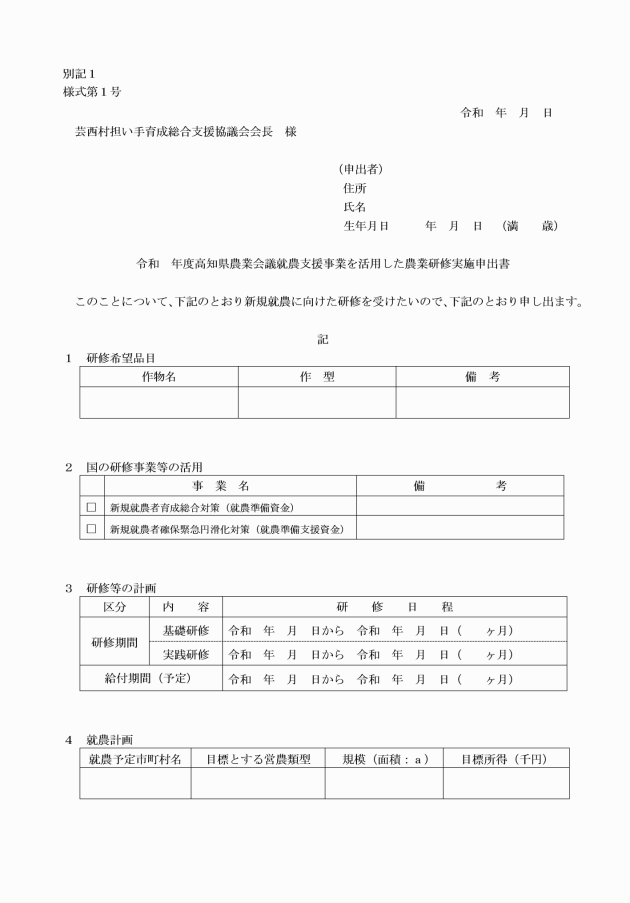

(補助金の交付の申請)

2 交付対象者は、地域協議会等の指示に従い、該当する国事業に定められた研修計画を作成しなければならない。

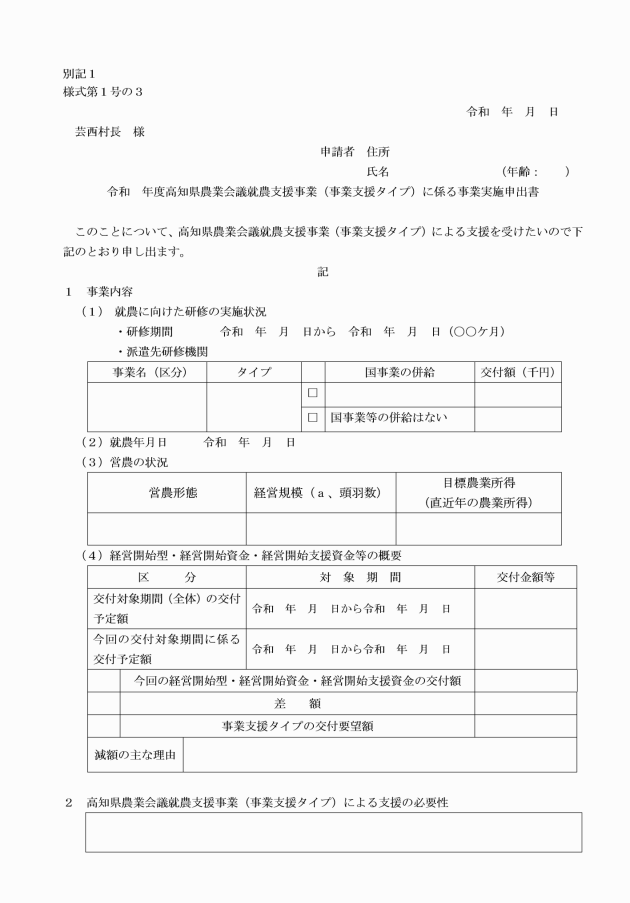

3 前条の別表第3の事業支援タイプに定める要件に該当する者は、村長に別記1様式第1号の3による申し出を行う。

(研修計画等の変更)

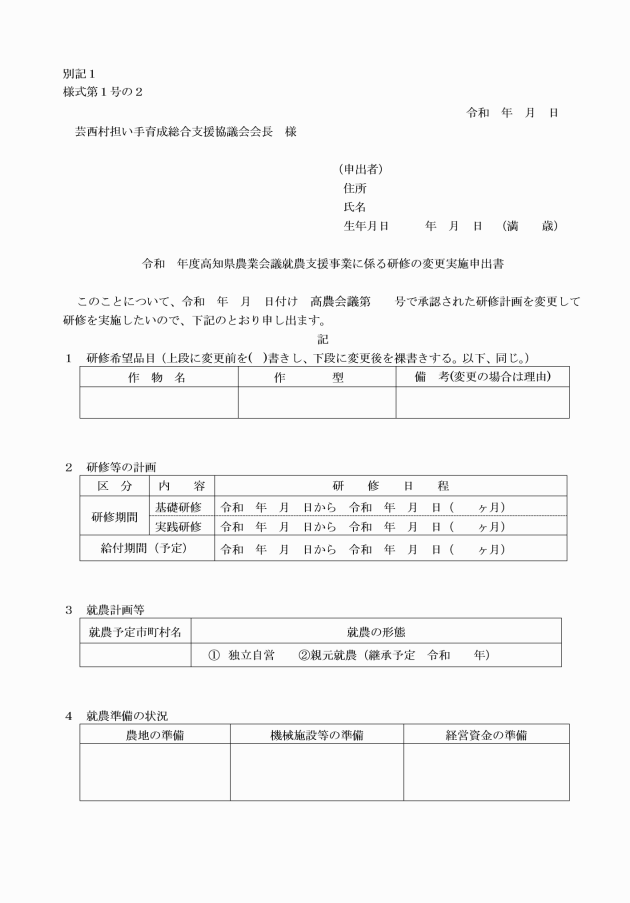

第4条 前条により採択された交付対象者(事業支援タイプを除く)が研修実施計画の内容を変更する場合は、交付対象者は、地域協議会等に別記1様式第1号の2により申し出を行い、承認を得なければならない。

なお、事前承認が必要な研修計画の変更は、次のとおりとする。

(1) 研修の中止

(2) 派遣研修先の変更

(3) 研修計画期間の延長、短縮、研修対象作物等の変更など主要部分の変更

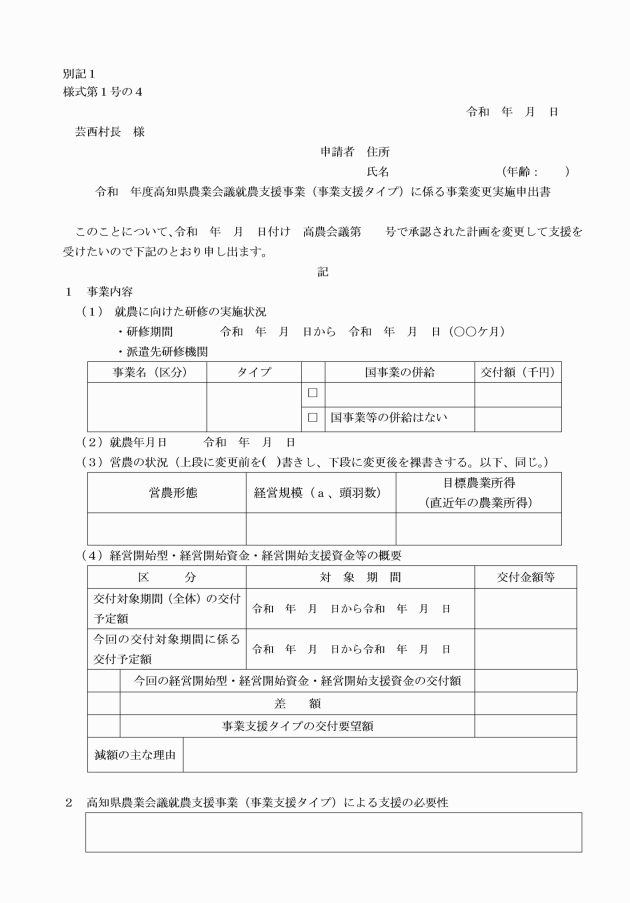

2 前条により採択された者のうち、事業支援タイプの交付対象者が事業内容を変更する場合は、交付対象者は、別記1様式第1号の4により村長に提出し、承認を得なければならない。

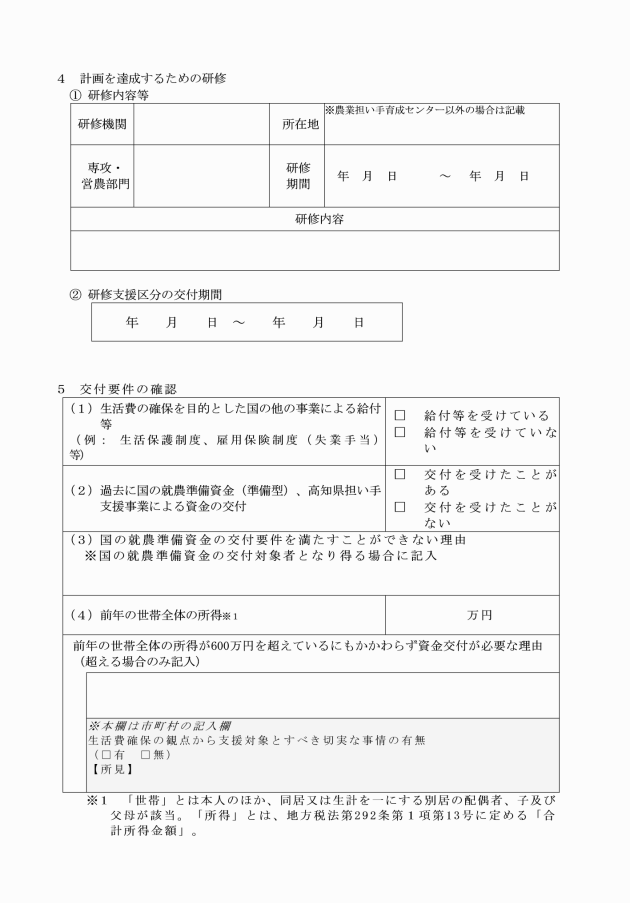

(交付要件等)

第5条 以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 産地提案タイプ

(1) 本村の農業振興のために、村長が必要と認める者であること。

(2) 産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として当該受入組織が受入れを確認した者であること。

(3) 就農予定時の年齢が15歳以上49歳以下の者であること。

(4) 就農準備資金等を受けること。

(5) 原則、研修受入機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受けること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県知事が認める研修機関等において研修を受講する者についてはこの限りでない。

(6) 研修終了後本村において居住し就農すること。ただし、村長が地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

(7) 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で原則として、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。

(8) 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していない者であること。

(9) 独立・自営就農予定者にあっては芸西村基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

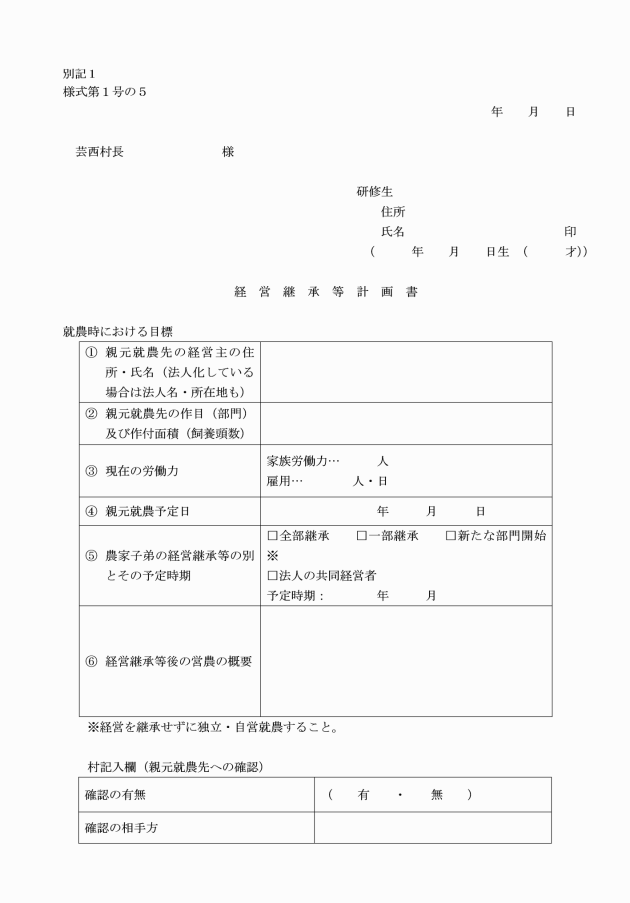

(10) 補助事業による研修中又は研修終了後速やかに、独立・自営就農予定者にあっては農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は第14条の4に規定する青年等就農計画の認定受けることとし、親元就農予定者にあっては就農先経営体の親族等と農業経営の継承等について協議を行い、経営継承等計画書(別記1様式第1号の5)を村長に提出すること。

2 受入研修機関支援タイプ

(1) 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)であること。

(2) 以下の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生

(3) 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、下記に該当する場合はこの限りでない。

(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると村長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の営農経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

3 事業支援タイプ

(1) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「人材力強化実施要綱」という。)に基づく経営開始型(以下「経営開始型」という。)又は育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)若しくは円滑化対策実施要綱に基づく経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付要綱を満たし、村長が事業採択者として承認している者であること。

(2) 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の交付期間内であるが、交付対象者とならなかった者のうち、村長が特に支援が必要と認める者であること。

(研修期間)

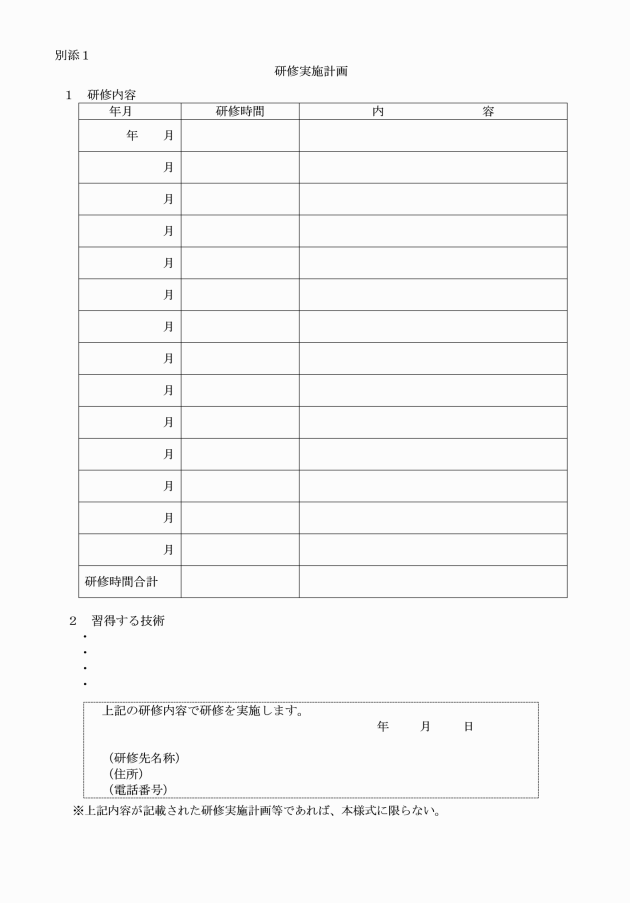

第6条 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市町村等の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上、2年以内とする。

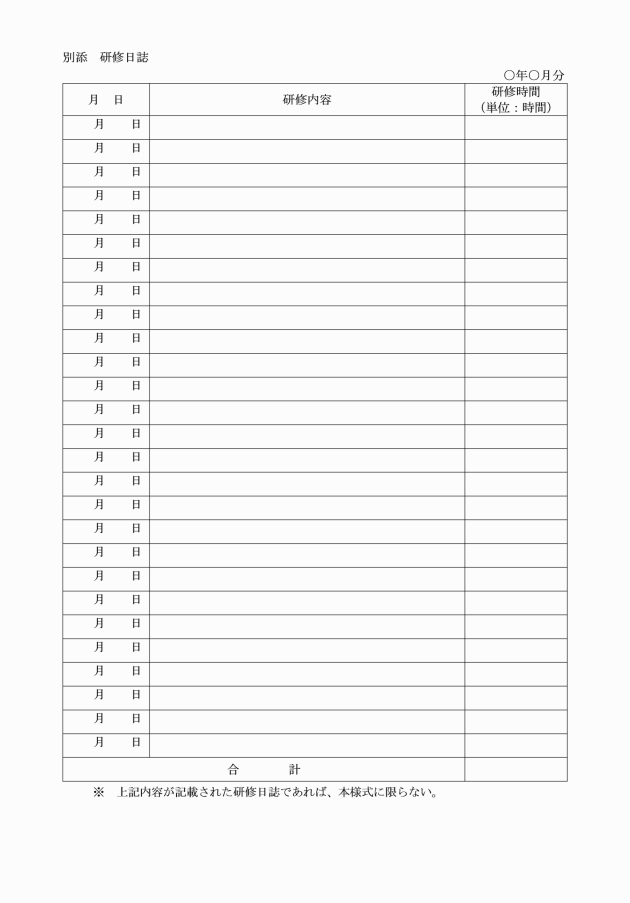

2 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 農閑期等における1か月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

4 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

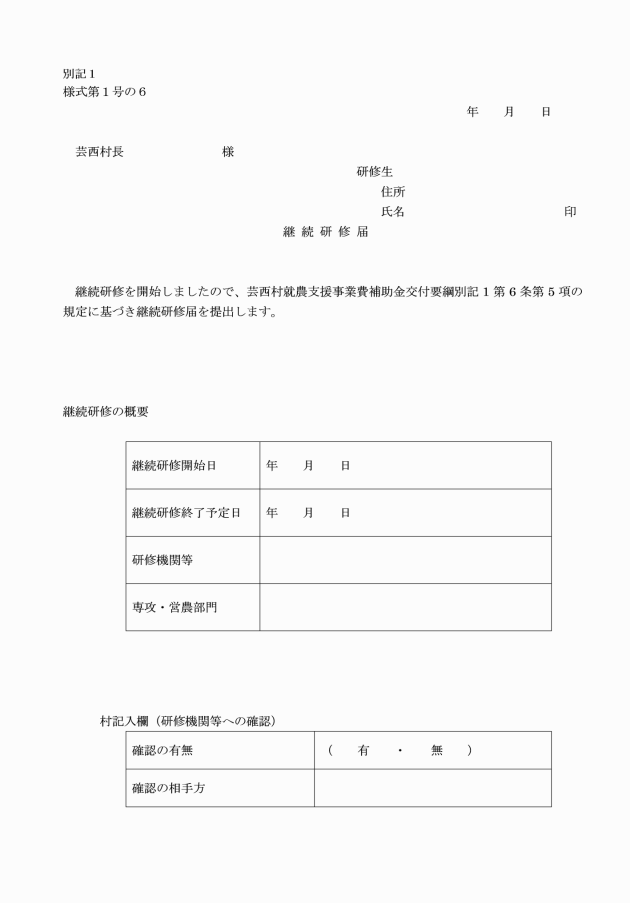

5 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記1様式第1号の6)を提出しなければならない。

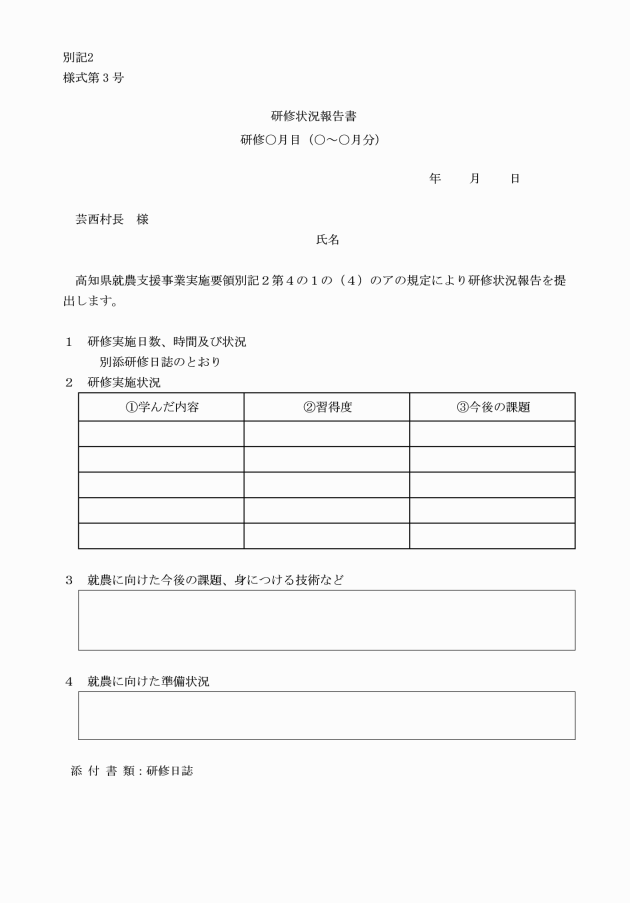

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

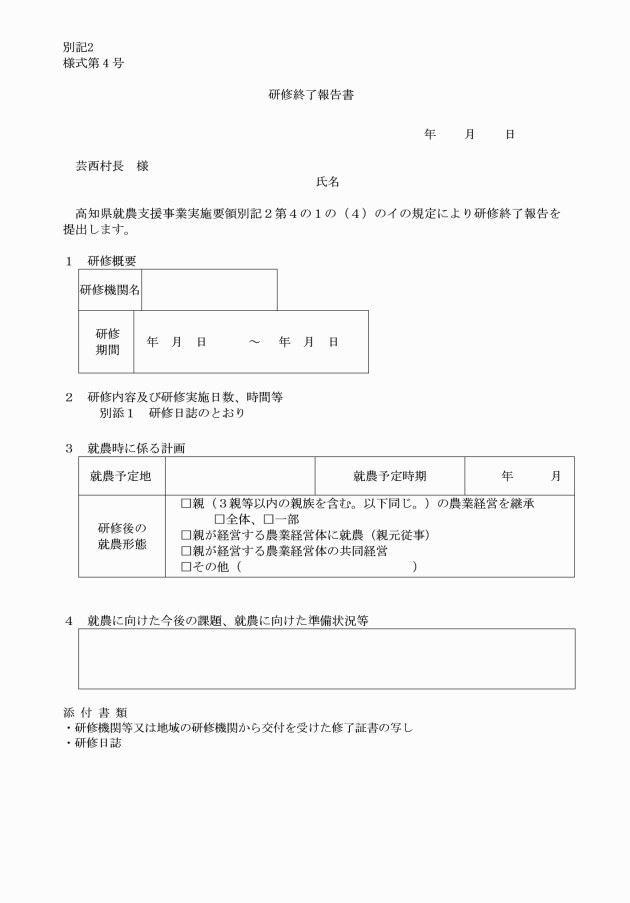

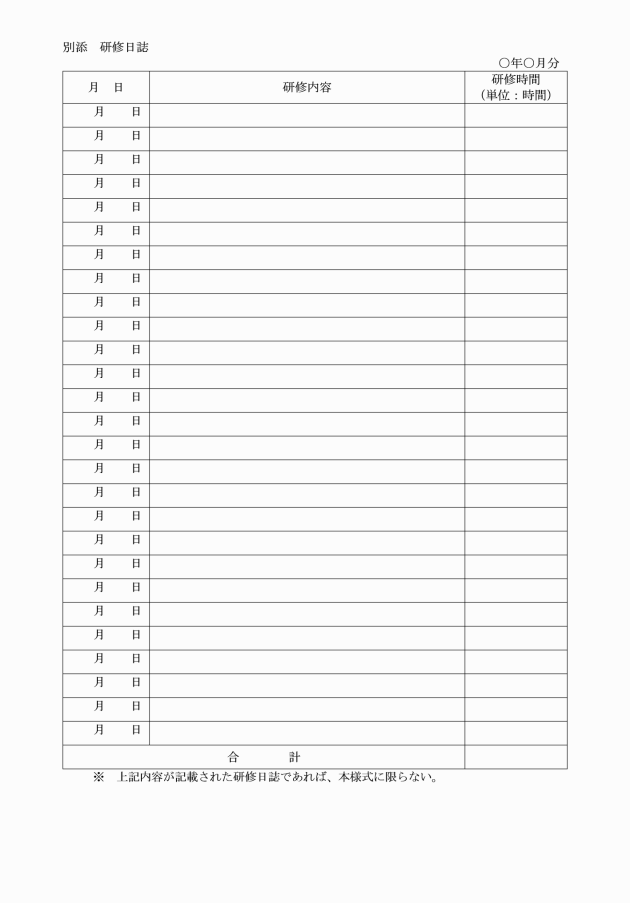

第7条 対象研修生は、研修中(前条第4項に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、提出は、半年ごとに行い、研修期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

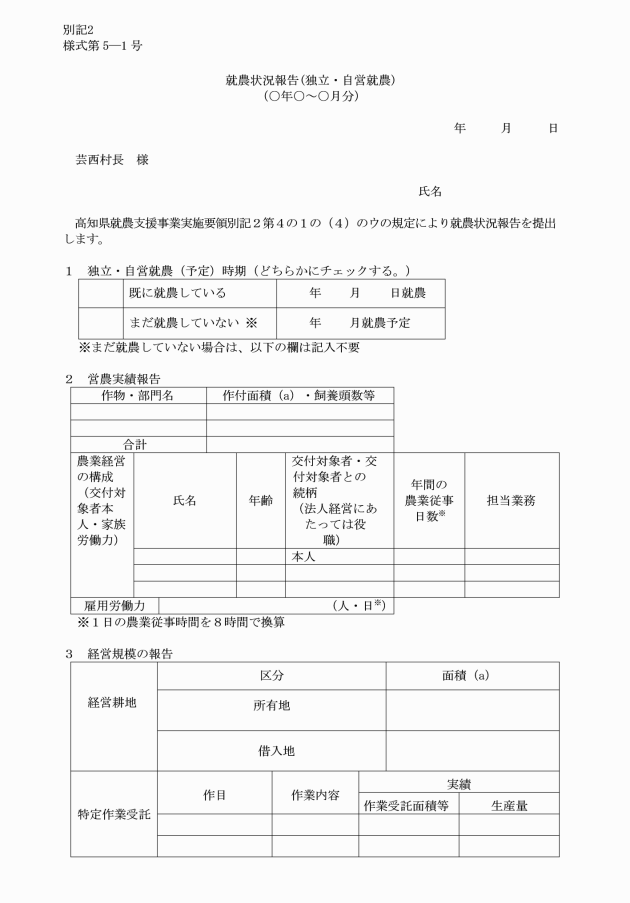

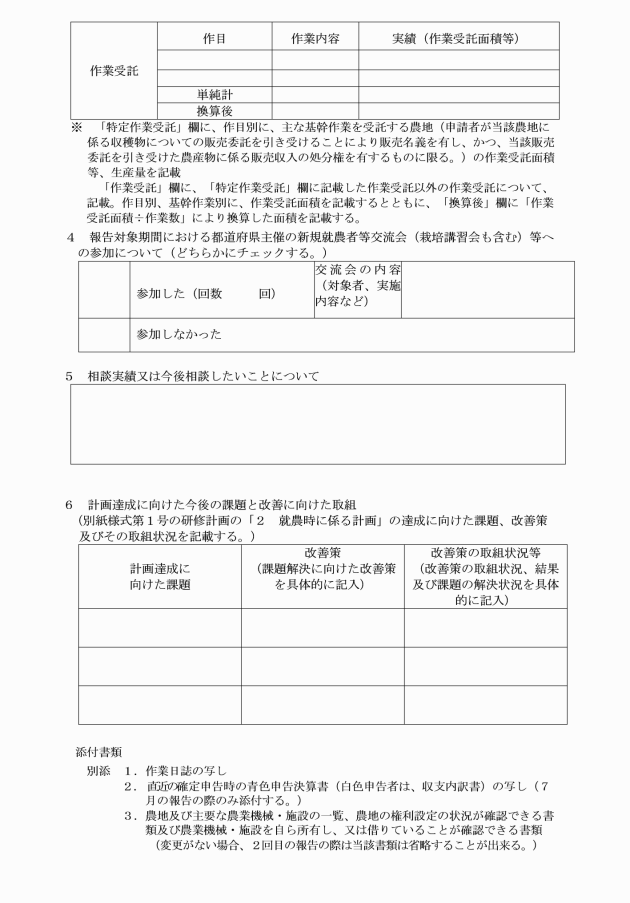

2 対象研修生は、研修修了後(前条第4項に規定する研修を継続する場合は、その研修の終了後)から研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、就農状況報告書を、村長に提出しなければならない。

3 前項に規定する就農状況報告書は、原則として1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに村長に提出しなければならない。

4 第2項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出しなければならない。

5 第1項に規定する研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(4)の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(研修内容の検討)

2 研修プログラムについては、地域協議会等で内容を決定する前に、対象研修生及び研修受入機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

(研修の実施及び状況確認)

第9条 村長は、適切な研修が実施されるよう、対象研修生及び研修受入機関等に対して、必要に応じて指導することができる。また、研修生の技能の習熟度に応じて、地域協議会等において、面談を実施し、研修継続や就農形態等、今後の研修プログラムの変更について協議するものとする。

2 村長は、定期的に研修実施状況の確認を行う。

(円滑な就農への支援)

第10条 村長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び地域協議会等の関係機関と連携して、対象研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

(補助事業の変更)

第11条 対象研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に村長と協議の上、補助金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修計画期間、研修対象作物、就農形態等の主要部分の変更

(補助金の実績報告)

第12条 対象研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第13条に定める日までに、補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

(1) 研修受入機関等が、対象研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(2) 対象研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。

(3) 対象研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合はその支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

(4) 受入研修機関等が、第8条第1項の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められる場合。

(5) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められない場合。

(6) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止した場合。

(受入研修機関等への補助の制限)

別表第3(別記1第2条関係)

新規参入者支援事業 | 1 産地提案タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |

補助対象経費上限額 | 研修生1人当たり年額30万円以内とする。 研修生が申請時点で34歳以下の場合は、年額30万円以内を加算する。 ※ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。 | ||

交付期間 | 最長2年 | ||

2 受入研修機関支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 村内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。 2 国、県の公的な研修機関、研修に関して経費を徴収する受入研修機関等に対しては支給しない。 | |

補助対象経費上限額 | 年額60万円以内 ※ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。 | ||

交付期間 | 最長2年間(新規参入者支援事業採択前の期間を除く。) | ||

3 事業支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。 2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。 3 交付期間は、経営開始型、経営開始資金又は経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。 | |

補助対象経費上限額 | 経営開始型、経営開始資金又は経営開始支援資金の規定以内 |

(別記2)

後継者就農促進事業

(事業の内容)

第1条 事業の内容は次のとおりとする。

1 研修支援区分

将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター(以下「研修機関等」という。)若しくは県が認める地域の研修機関(以下「地域の研修機関」という。)において研修を受ける者(以下「研修生」という。)に補助金を交付する。

2 経営開始支援区分

農業後継者の就農直後の不安定な期間の経営確立を支援し、就農後の定着を図るため、補助要件を備えた農業後継者に補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

(交付要件等)

第3条 交付要件等は次のとおりとする。

1 研修支援区分

(1) 研修生の要件

ア 研修機関等において3ヶ月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。ただし、居住地が研修機関等の遠隔地である等のやむを得ない事情がある場合、村長と協議のうえ地域の研修機関で受講し、修了証書の交付を受けることをもって代えることができるものとする。

また、補助対象となる研修とは、原則として1ヶ月に概ね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1ヶ月に概ね80時間以上とする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

イ 申請時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、村内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。

ウ 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。

エ 原則として、これまで高知県内で農業経営を開始又は雇用就農をしていないこと。

オ 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

カ 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

キ これまでに国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと(高知県担い手支援事業の後継者育成支援区分の対象親族を含む)。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

(2) 交付金額及び交付期間

ア 研修機関等で受講する研修生に対する研修資金の額は、1人あたり年額120万円とする。

イ 地域の研修機関で受講する研修生に対する研修資金の額は、1人あたり年額90万円とする。また、当該研修生を受け入れる地域の研修機関に対する謝金の額は、年額60万円とし、研修生受入上限は、別記1第5条第2項第3号に準じるものとする。ただし、高知県立農業担い手育成センターの3ヶ月の研修と同等の研修内容を1年以内に受講する研修計画を作成し、研修を完了した場合は、研修生への研修資金及び地域の研修期間に対する謝金は、3ヶ月分を交付するものとする。

ウ 交付期間は、(1)のアに定める研修機関等又は地域の研修機関において研修を受ける期間とする。

(3) 次のいずれかに該当する場合は、事業実施主体は資金の交付を停止するものとする。

ア (1)の要件を満たさなくなった場合。

イ 研修を途中で中止した場合。

ウ 研修を途中で休止した場合。

エ 適切な研修を行っていないと村長が判断した場合。

オ 研修状況報告を行わなかった場合

(4) 村長は要綱第14条又は次のいずれかに該当すると認めた時は、補助金の交付の決定を変更又は取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると村長が認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。

ア 一部返還

(3)のアからエまでに掲げる要件に該当した時点が既に交付した研修資金の交付期間中である場合にあっては、残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の研修資金を月単位で返還するものとする。

イ 全額返還

(ア) 研修機関等又は地域の研修機関から修了証書の交付を受けられなかった場合。

(イ) 第4条第1項第4号のイに定められた研修終了報告を提出しなかった場合。

(ウ) 研修終了後、1年以内に就農し、かつ就農後1年間就農を継続しなかった場合又はその間の農業日数が一定未満(年間150日かつ年間1200時間)の場合。

2 経営開始支援区分

(1) 交付対象者の要件は次のとおりとする。

ア 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

イ 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること。

ウ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

エ 青年等就農計画又は農業経営改善計画(以下「青年等就農計画等」という。)の認定を受けた者であること。

オ 農業経営を開始して5年後までに青年等就農計画等の農業所得目標の達成が実現可能であると見込まれること。

カ 青年等就農計画等の達成に向け、交付期間中に規模拡大を目指し、県が推進する新技術等の取り組みを行うこと。

キ 地域計画の目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

ク 前年の世帯全体の所得が原則600万円以下であること。

ケ 原則として、これまで高知県内で農業経営を開始していないこと。

コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

サ 令和6年1月以降に農業経営を開始した者であること。

シ 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること。

ス 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

セ 国の新規就農者育成総合対策事業経営開始資金を受給した者又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

ソ 高知県新規就農者経営発展支援事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成、地域計画早期実現支援枠又は世代交代円滑化タイプの助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(2) 交付金額及び交付期間

ア 資金の額は、1人あたり年額120万円とする。また、交付期間は最長2年間(経営開始後2年度目分まで)とする。

イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、アの額に1.5を乗じて得た額を交付する。

(ア) 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(ウ) 夫婦共に地域計画に位置づけられた者等となること。

(3) 次に掲げる事項に該当する場合は、村長は資金の交付を停止する。

ア (1)の要件を満たさなくなった場合。

イ 農業経営を中止した場合。

ウ 農業経営を休止した場合。

エ 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。

オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合

カ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

(4) 村長は要綱第14条又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付の決定を変更又は取り消し、若しくはすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等やむを得ない事情があると村長が認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。

ア (3)のアからオまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を返還するものとする。

イ 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の経営を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。

(研修生の手続き)

第4条 研修生の手続きは次のとおりとする。

1 研修支援区分

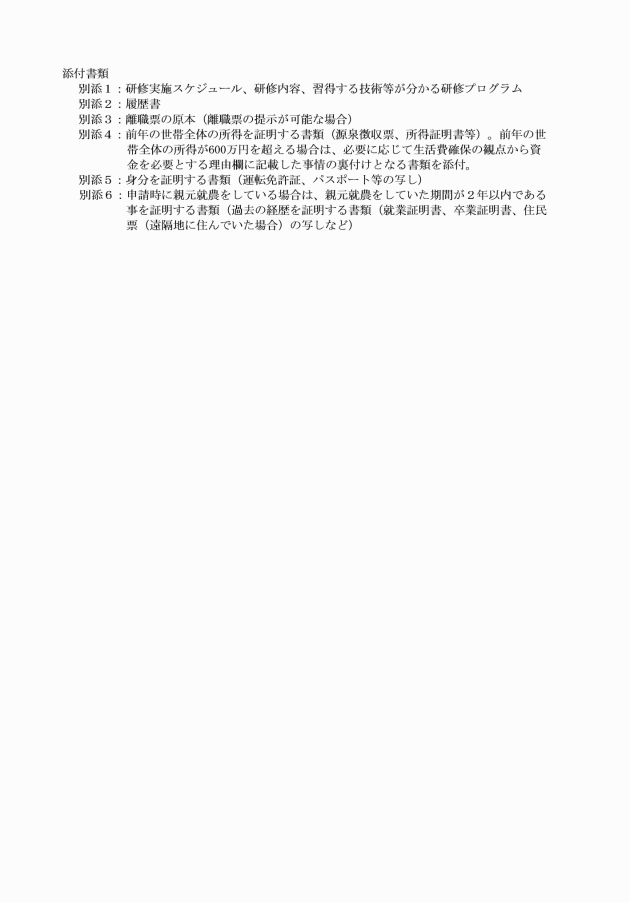

(1) 研修計画の承認申請

研修資金の交付を受けようとする研修生は、研修計画(別記3様式第1号)を作成し、村長に承認申請する。なお、研修計画を作成するに当たっては、村長に相談し、地域協議会等の関係機関等から助言及び指導を受けるものとする。

(2) 研修計画の変更申請

承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、村長に変更申請し承認を受けるものとする。

(3) 交付申請

計画の承認を受けた者は、交付申請書(別記3様式第2号)を作成し、村長に資金の交付を申請する。交付の申請は、1ヶ月分から6ヶ月分までの間で村長が定める単位で行うものとする。

(4) 事業実施主体への報告等

ア 研修状況報告

研修資金の交付を受けた者(以下「研修資金交付対象者」という。)のうち、研修期間が7ヶ月を超える研修資金交付対象者は、研修状況報告書(別記3様式第3号)を村長に提出する。提出は半年毎とし、研修期間の6ヶ月経過後、1ヶ月以内に行うものとする。

イ 研修修了報告

研修資金交付対象者は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、研修機関等又は地域の研修機関から交付された修了証書の写しを添付のうえ、研修終了報告書(別記3様式第4号)を村長に提出しなければならない。

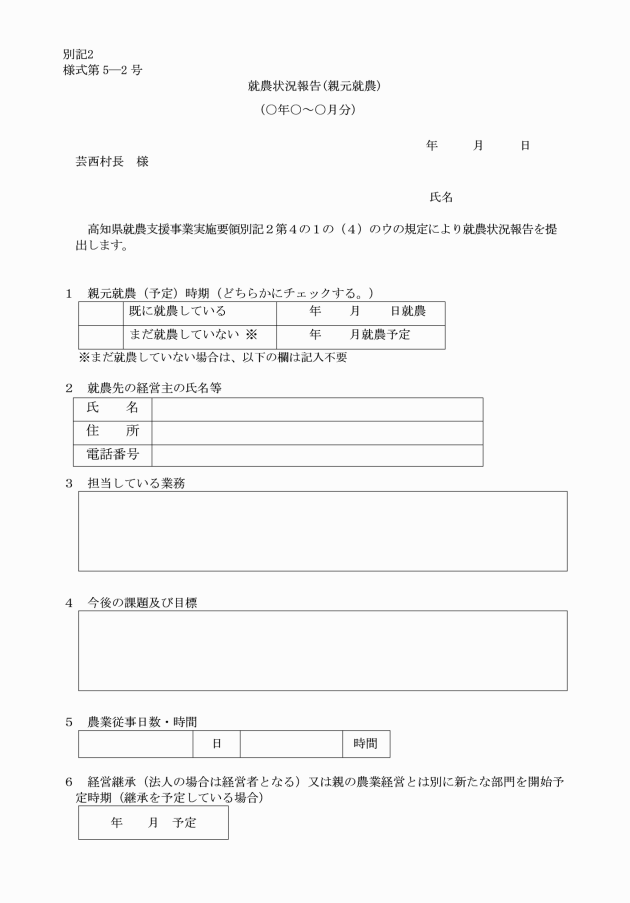

ウ 就農状況報告

研修資金交付対象者は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6ヶ月間の就農状況報告書(別記3様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、研修資金交付対象者が第1条第2項の経営開始支援区分の交付を受ける場合は、第4条第2項第4号のアの就農状況報告をもって本事業の就農状況報告に代えることができる。

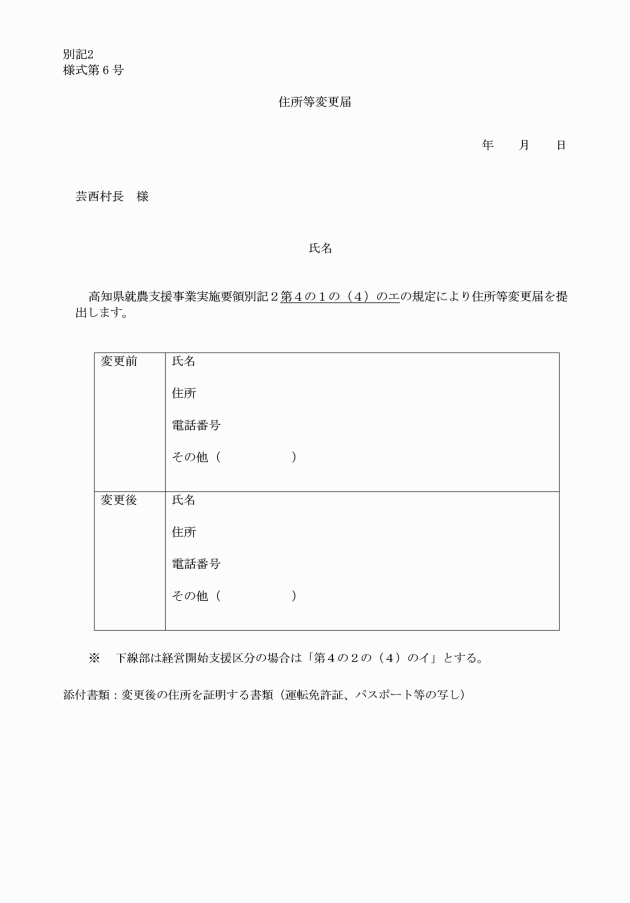

エ 住所等変更報告

研修資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記3様式第6号)を村長に提出する。

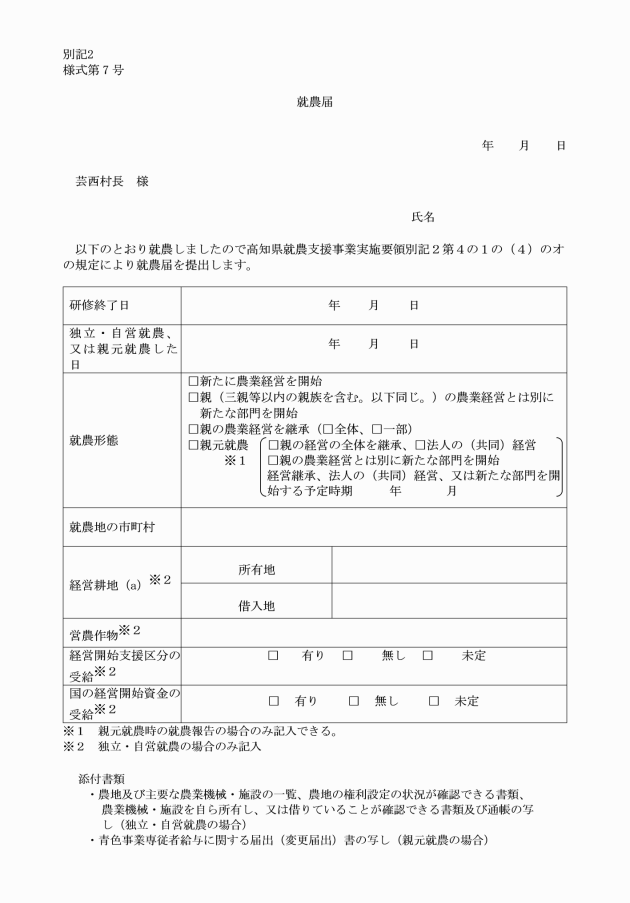

オ 就農報告

研修資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、又は親元就農した場合は、就農後1ヶ月以内に就農届(別記3様式第7号)を村長に提出する。

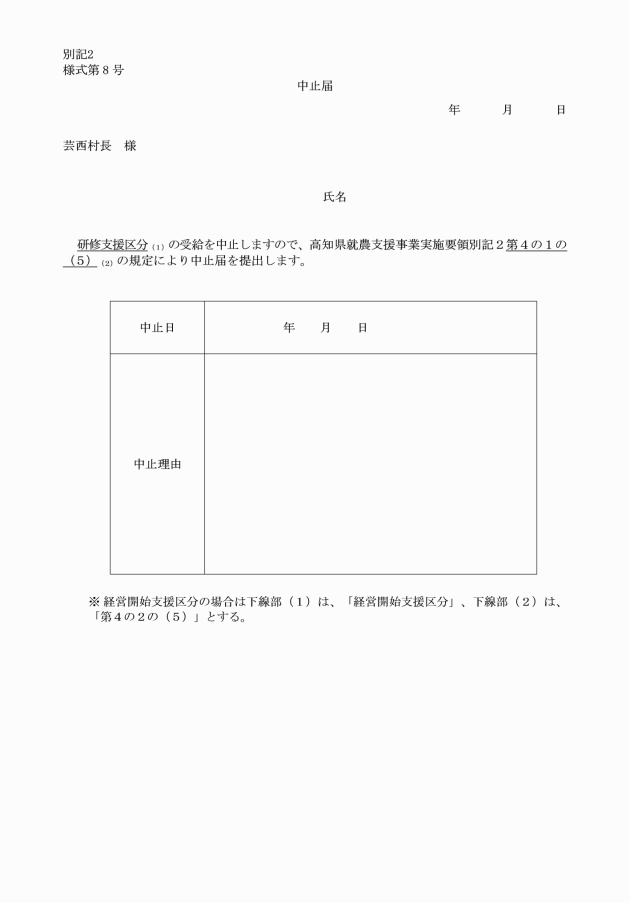

(5) 交付の中止

研修資金交付対象者は、研修支援区分の受給を中止する場合は村長に中止届(別記3様式第8号)を提出する。

(6) 交付の休止届及び再開届

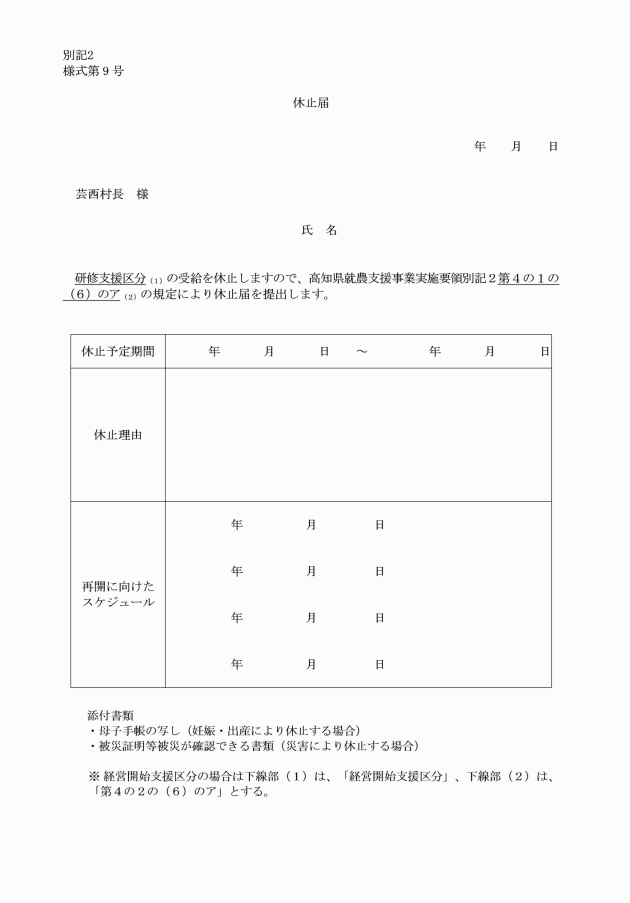

ア 研修資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は村長に休止届(別記3様式第9号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

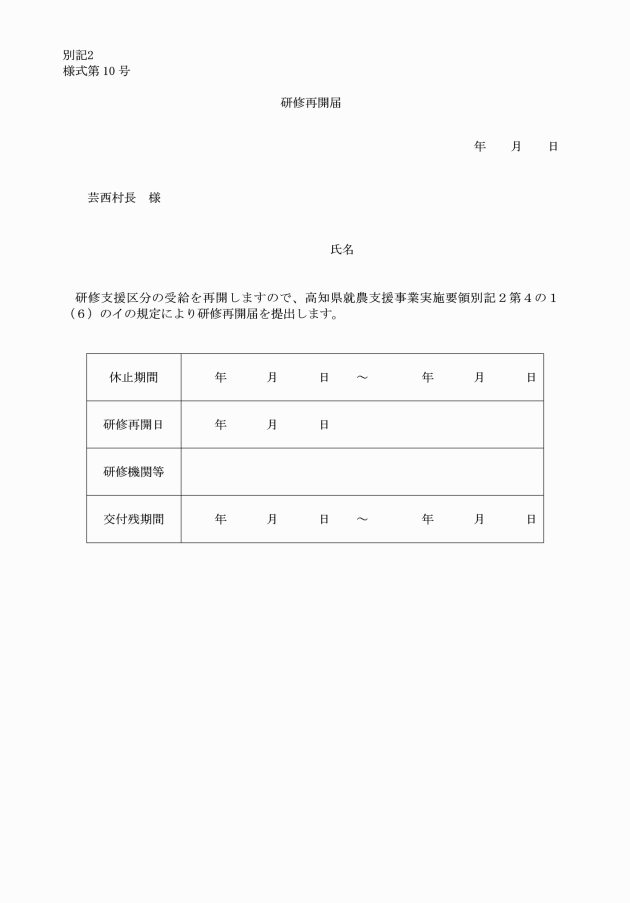

イ アの休止届を提出した研修資金交付対象者が研修を再開する場合は研修再開届(別記3様式第10号)を提出する。

ウ 研修資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により研修を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、病気や災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届の提出と併せて(2)の手続に準じて研修計画の変更を申請する。

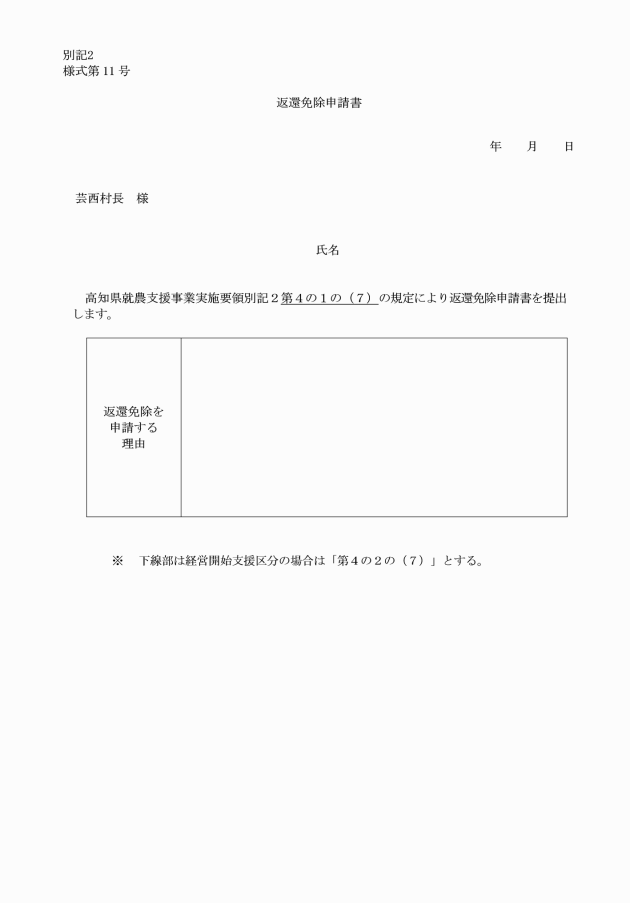

(7) 返還免除

研修資金交付対象者は、第3条第1項第4号のただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別記3様式第11号)を村長に提出する。

2 経営開始支援区分

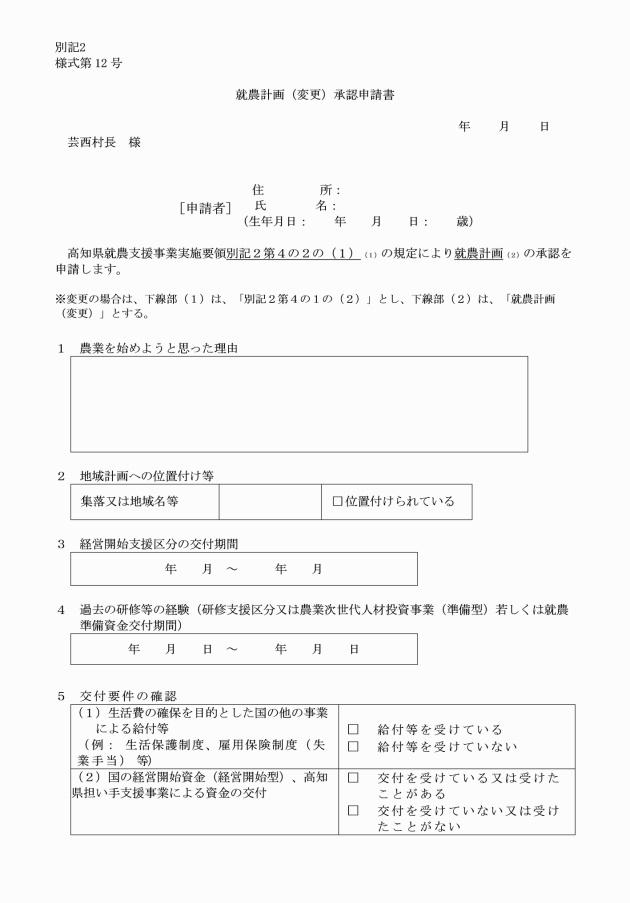

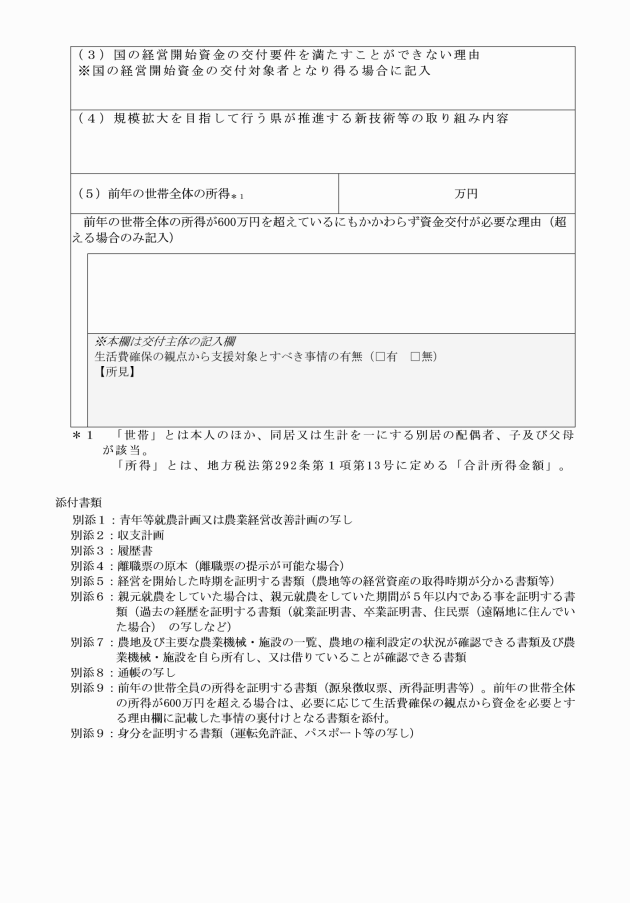

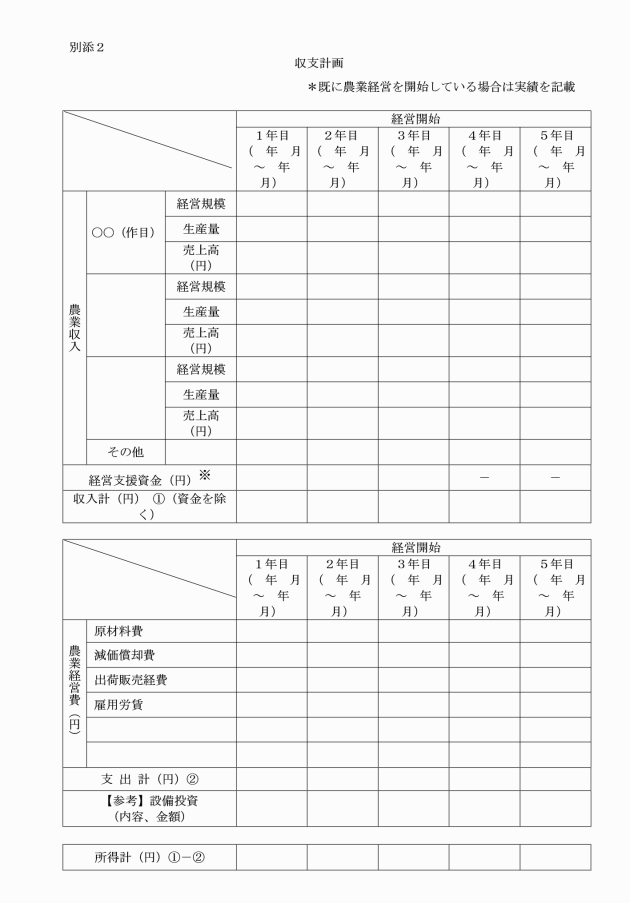

(1) 就農計画の承認申請

経営支援資金の交付を受けようとする者は、就農計画(別記3様式第12号)を作成し、村長に申請するものとする。なお、就農計画を作成するに当たっては、村長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、地域協議会等の関係機関から助言及び指導を受けるものとする。

(2) 就農計画の変更申請

就農計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、村長に変更を申請し認定を受けるものとする。

(3) 交付申請

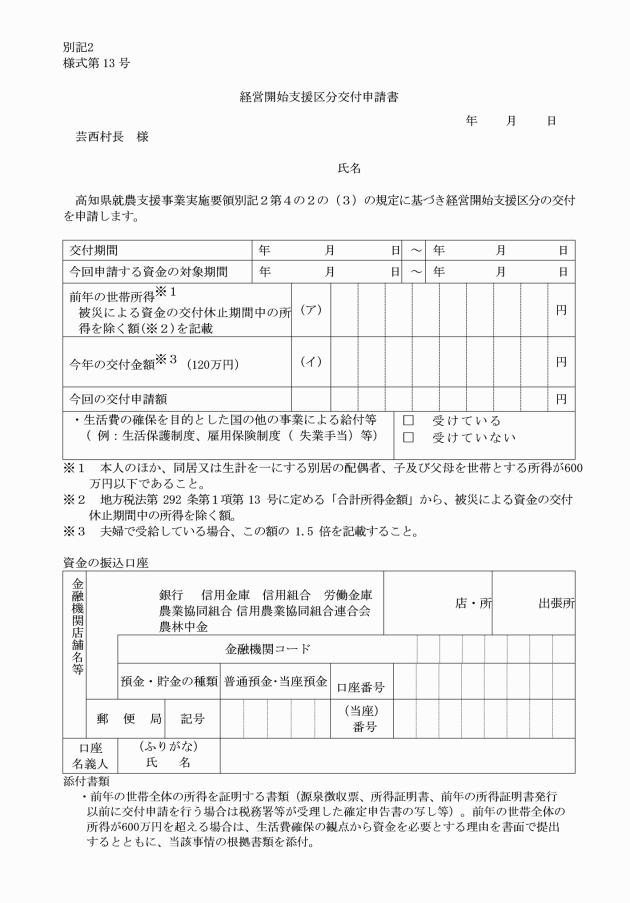

就農計画の認定を受けた者は、交付申請書(別記3様式第13号)を作成し、村長に資金の交付を申請する。交付の申請は1ヶ月分から1年分までの間で村長が定める単位とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(4) 村長への報告等

ア 就農状況報告等

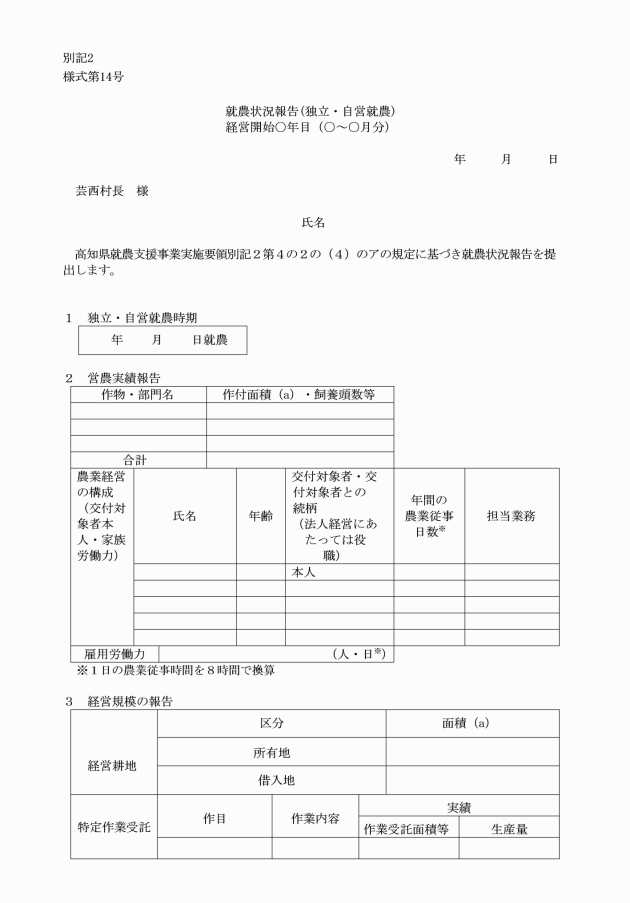

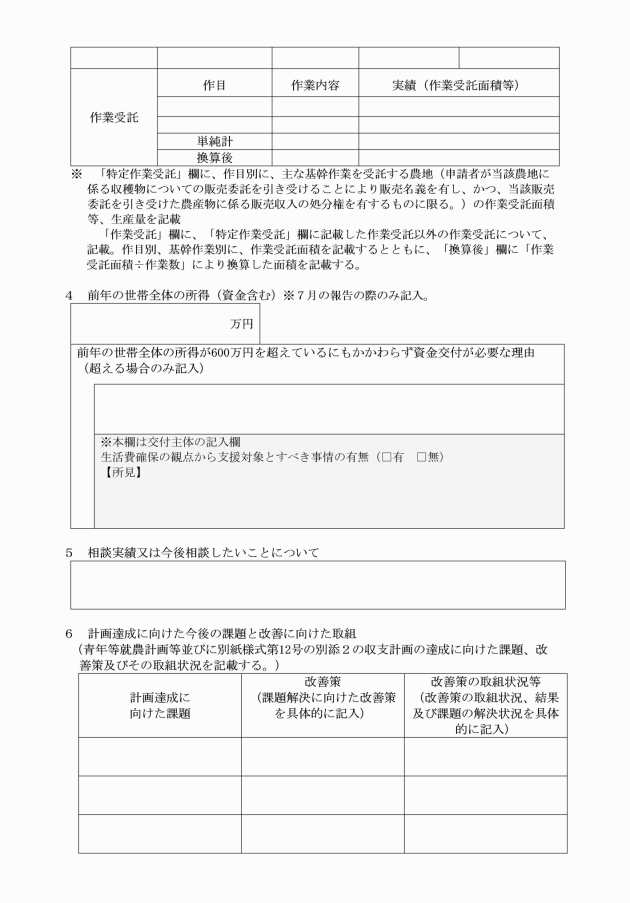

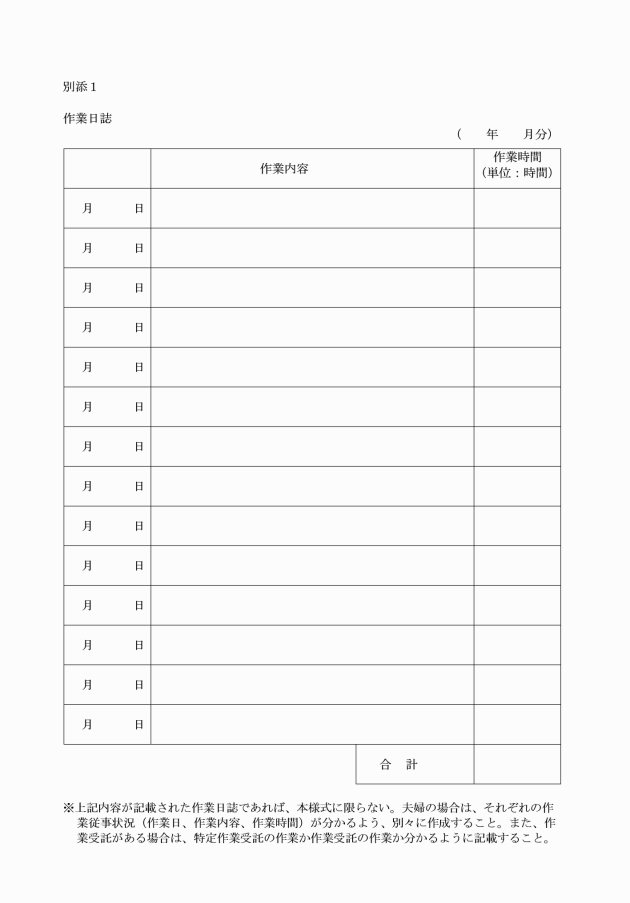

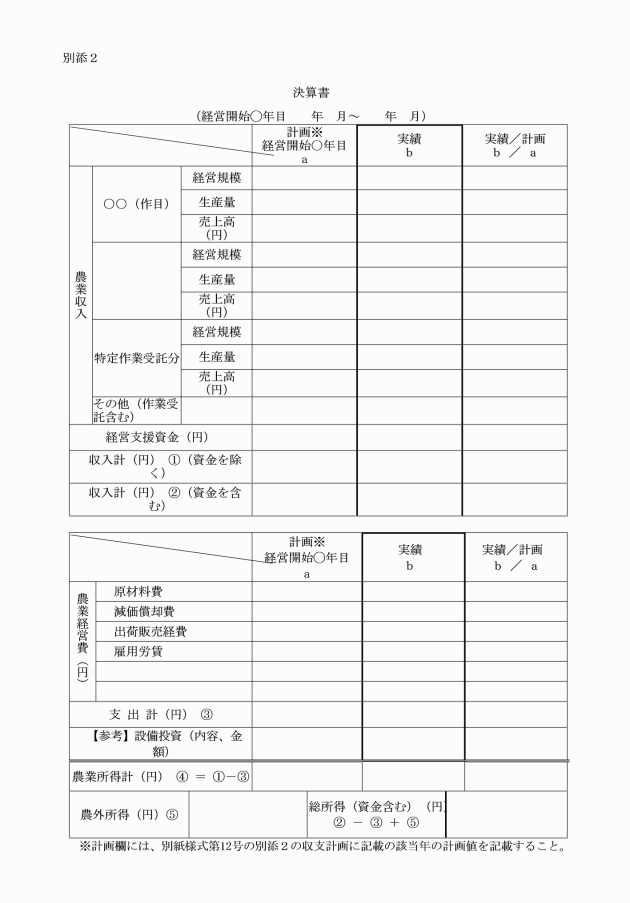

経営支援資金の交付を受けた者(以下「経営支援資金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記3様式第14号)を村長に提出する。

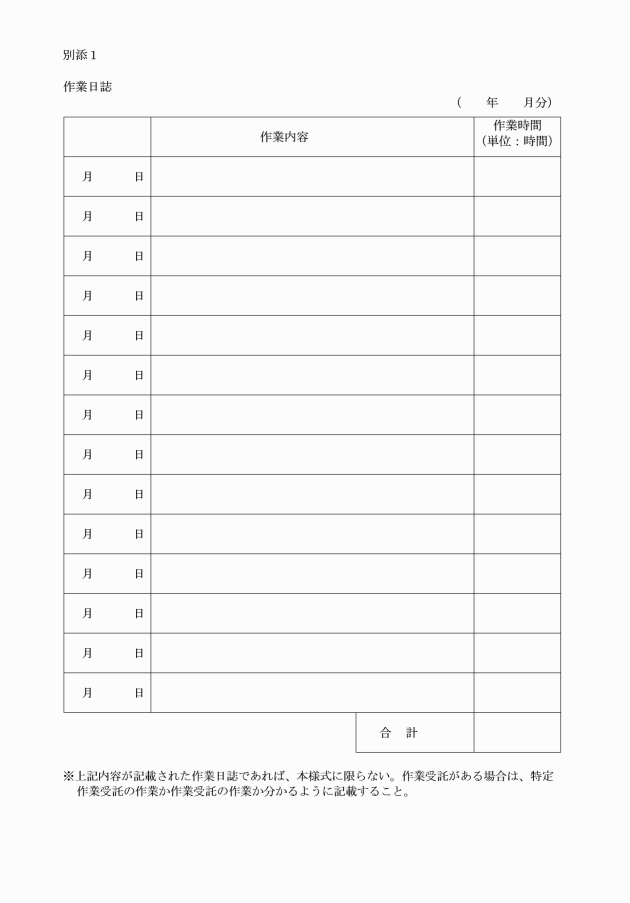

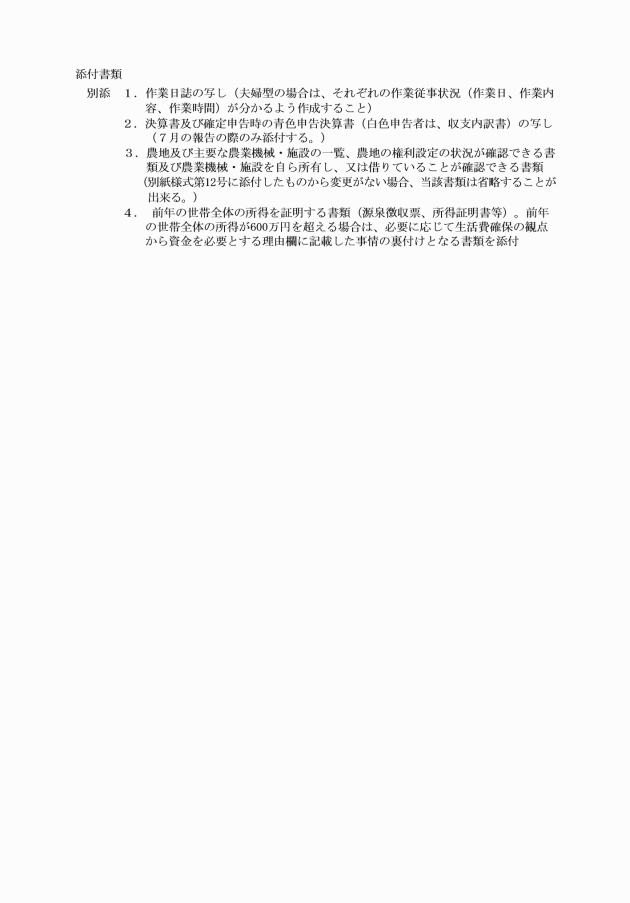

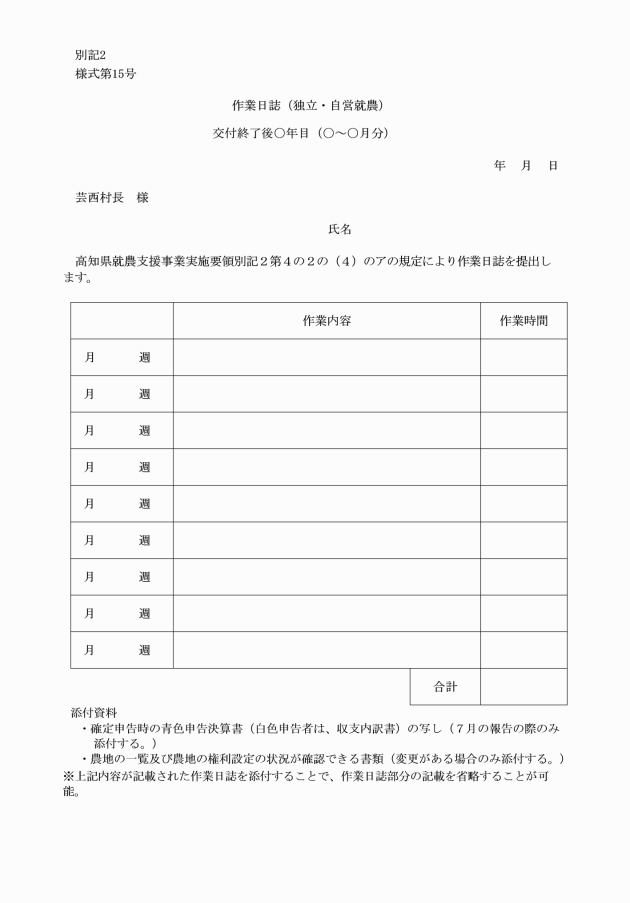

また、交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までに、その直近6か月の作業日誌(別記3様式第15号)を村長に提出する。

イ 住所等変更報告

経営支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1ヶ月以内に住所等変更届(別記3様式第6号)を村長に提出する。

(5) 交付の中止

経営支援資金交付対象者は、経営開始支援区分の受給を中止する場合は村長に中止届(別記3様式第8号)を提出する。

(6) 交付の休止

ア 経営支援資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合は村長に休止届(別記3様式第9号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

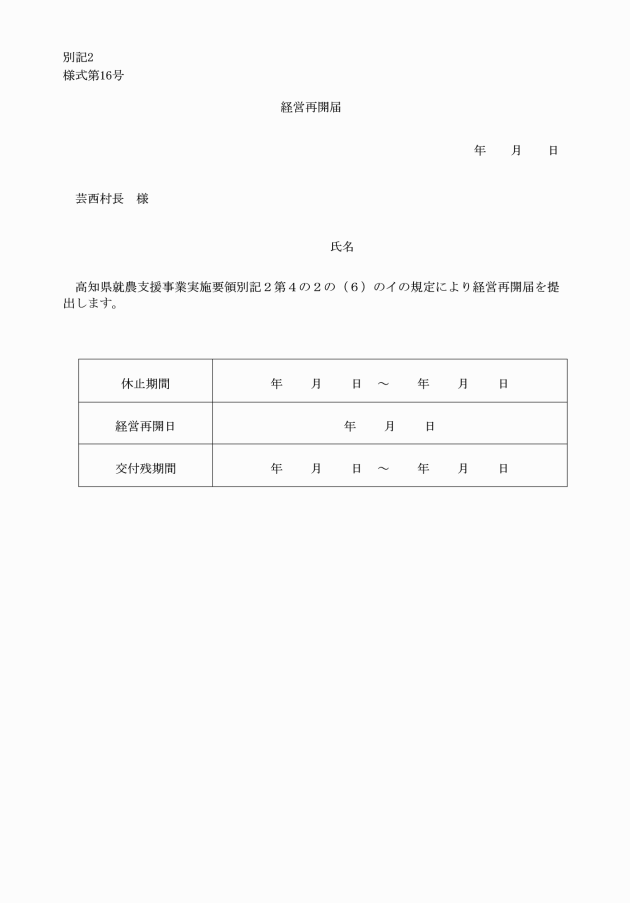

イ アの休止届を提出した経営支援資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(別記3様式第16号)を提出する。

ウ 経営支援資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は病気や災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3条第2項第2号のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(7) 返還免除

経営支援資金交付対象者は、第3条第2項第4号のただし書の病気や災害等やむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別記3様式第11号)を村長に提出する。

(村の手続き)

第5条 村の手続きは次のとおりとする。

1 研修支援区分

(1) 研修計画の承認

研修資金の交付を受けようとする者から研修計画の承認申請があった場合には、村長は研修計画の内容について地域協議会等で申請者との面接等を実施のうえ審査する。

審査の結果、第3条第1項第1号の要件を満たし、研修資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合は、研修計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。

なお、村長は研修の実施に当たり、地域協議会等の関係機関と連携して、研修生のプログラムの作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

(2) 研修計画の変更の承認

研修計画の変更申請があった場合、村長は(1)の手続に準じて承認する。

(3) 研修資金の交付

研修資金の交付申請を受けた村長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1ヶ月分から6ヶ月分までの間で村長が定める単位で行うものとする。

(4) 研修実施状況の確認

研修状況報告を受けた村長は、地域協議会等の関係機関と協力し、補助の対象となる研修を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行う。

(5) 研修終了後の確認

ア 研修終了報告の確認

研修終了報告を受けた村長は、研修機関等又は地域の研修機関が交付した修了証書を確認する。また、必要に応じて、補助の対象となる研修を満たしているかどうか研修機関等又は地域の研修機関に実施状況を確認するものとする。

イ 就農状況の確認

村長は、就農状況報告の提出のあった研修資金交付対象者の就農状況を、研修終了後1年間、6ヶ月ごとに確認する。

(6) 交付の中止

村長は、研修資金交付対象者から中止届の提出があった場合、若しくは第3条第1項第3号のア、イ、エ又はオのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(7) 交付の休止

ア 村は、研修資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

イ 村は、研修資金交付対象者から研修再開届の提出があり、適切に研修することができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(8) 返還免除

村は、研修資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第3条第1項第4号のただし書きのやむを得ない事情であると認められる場合は資金の返還を免除することができる。

2 経営開始支援区分

(1) 就農計画作成への助言及び指導

村長は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を作成するに当たっては、当該者に対し、地域協議会等において、就農計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(2) 就農計画の承認

村長は、経営支援資金の交付を受けようとする者から就農計画の提出を受けた場合、地域協議会等の関係機関による面接等の実施により内容について審査する。

審査の結果、第3条第2項第1号の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で就農計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。

(3) 就農計画の変更の承認

村長は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を変更した場合は、(2)の手続に準じて承認する。

(4) 経営支援資金の交付

経営支援資金の交付申請を受けた村長は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。就農計画の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1ヶ月分から1年分までの間で村長が定める単位で資金を交付することができるものとする。

(5) 就農期間中の確認

ア 就農状況報告の確認

就農状況報告を受けた村長は、地域協議会等の関係機関と協力し、経営状況を確認し、必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

イ 経営状況の確認

村長は、アの確認に加え、地域協議会等の関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、経営支援資金交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(6) 交付の中止

村長は、経営支援資金交付対象者から中止届の提出があった場合若しくは第3条第2項第3号のア、イ、エ又はオまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(7) 交付の休止

ア 村長は、経営支援資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

イ 村長は、経営支援資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(8) 返還免除

村長は、経営支援資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3条第2項第4号のやむを得ない事情であると認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の情報共有等)

第6条 村長は研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の交付情報を集約し、必要に応じて、県、地域協議会等の関係機関との間で当該情報を共有するものとする。また、当該関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業及び就農及び営農定着のためのサポートを行うものとする。

別表第4(別記2第2条関係)

後継者就農促進事業 | 研修支援区分 | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき研修生に支給する研修に要する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、研修中の生活費、農業資材費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 研修生は、親元就農して2年以内の者であること。 4 研修生につき、本事業の活用は、1回限りとする。 5 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。 |

補助対象期間及び上限額 | 1 交付期間は3ヶ月以上1年以内とし、研修機関等又は地域の研修機関において研修を受講する期間とする。 2 研修機関等で研修を受講する場合は、年額120万円以内(月額10万円以内)とする。 3 地域の研修機関で研修を受講する場合は、年額90万円以内(月額7.5万円以内)とし、地域の研修機関への謝金は年額60万円以内(月額5万円以内)とする。 ※ただし、研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とする。 | ||

経営開始支援区分 | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 交付対象経費は、要綱の規定に基づき経営開始直後の経営確立を図るために支給する経営支援助成金とする。 2 経営支援助成金の使途は、農業経営に要する経費、農業経営中の生活費、農業資材費、地域農業者等との交流会費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 令和6年1月以降に農業経営を開始した者であること。 4 親元就農していた場合は、親元就農した日から5年以内に農業経営を開始した者であること。 5 農業後継者につき、本事業の活用は、1回限りとする。 6 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の支援を受ける場合は、補助対象外とする。 | |

補助対象期間及び上限額 | 1 交付期間は2年以内とする。 2 年額120万円以内(月額10万円以内)とする。なお、夫婦で経営する場合は、1.5を乗じた額とする。 ※ただし、交付月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に交付月数を乗じた金額とする。 |