○芸西村文書事務取扱規程

令和6年3月26日

規程第3号

芸西村文書事務取扱規程(平成15年規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の記号及び文書番号(第11条―第16条)

第3章 文書収受及び配布(第17条―第25条)

第4章 文書の処理(第26条―第30条)

第5章 文書の起案(第31条―第38条)

第6章 決裁(第39条・第40条)

第7章 施行(第41条―第46条)

第8章 完結文書の保管(第47条―第57条)

第9章 管理状況の報告及び研修(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、芸西村(以下「村」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書の適正な管理と事務の効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、フィルム、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、村が保有しているもの(別表第1)をいう。

2 この規程において「課等」とは、芸西村課設置条例(昭和41年条例第15号)に規定する課等をいう。

3 この規程において「文書管理システム」とは、文書の収受、起案、決裁、保存及び廃棄その他の文書の管理に関する事務の処理を行い、総合的に管理するシステムをいう。

4 この規程において「電子文書」とは、文書のうち電磁的記録であって、文書管理システムに記録されているものをいう。

5 この規程において「電子起案」とは、文書管理システムによる起案をいう。

6 この規程において「書面起案」とは、起案用紙による起案をいう。

7 この規程において「回議」とは、決裁、決定、承認、閲覧等を受けるため文書をその権限のある者に回付することをいう。

8 この規程において「合議」とは、決裁、決定、承認、閲覧等を受けるため、事案が2以上の課に関係がある場合に、関係課に回付することをいう。

9 この規程において「供覧」とは、決裁又は決定を要しない事案であるが、参考とするため又は指示を受けるため、上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

10 この規程において「電子署名」とは、電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

(2) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

11 この規程において「総合行政ネットワーク文書」とは、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(文書事務取扱の原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、その事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

2 別に定めがある場合を除き、文書の管理及び取扱いは、文書管理システムにより行うものとする。この場合において、電子化の対象となった紙文書と電子文書を照合した上で電子文書の保存を行うものとし、当該電子化の対象となった紙文書は廃棄することができる。

(文書管理主幹課と職務)

第4条 総務課は文書管理主幹課として、文書管理全般における各課等の指導及び研修文書の受領及び配布、保存書庫の管理、各種簿冊目録、簿冊保存指示書、簿冊廃棄指示書の作成及び管理、文書管理システムの管理等を行う。

(文書取扱責任者及び文書取扱主任の職務)

第5条 各課等に文書事務の責任者として文書取扱責任者を置き、課長等がその職務に当たる。

2 文書取扱責任者は、文書の配布を受けたときは処理の方針を示して文書取扱主任(課長補佐等、課長の指名する者)に配布する。

3 文書取扱主任は、文書取扱責任者の指揮のもと次に掲げる事務を処理する。

(1) 各課等内における文書管理の指導

(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 文書の審査及び決裁の手続に関すること。

(5) 文書の進行管理及び処理の促進に関すること。

(6) 文書の整理、保存、利用、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(7) 文書管理システムの利用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理及び取扱いについて必要なこと。

(文書取扱主任会議)

第6条 総務課と各課等との間で定期的に意思の疎通を図る場として、文書取扱主任会議を設け、総務課及び文書取扱主任により必要に応じて開催する。

2 文書取扱主任会議では、次条に規定する内容について、調整及び報告を行う。

(文書管理のルールの変更)

第7条 文書管理に関わる諸ルールの変更は、文書の在り方及び業務形態の変更に合わせて行うものとする。

2 各課等の文書取扱主任者は、文書管理のルール変更の必要性が発生した場合は、必要に応じて随時総務課へ申し出る。

3 総務課は、全課等の文書取扱主任を招集し、合議により決定を行う。

4 総務課は、各課等に文書管理マニュアルの修正指示を通知するとともに、関係する規程を改定する。

(1) 受領、受付、交付、発送、保全及び廃棄 総務課

(2) 受領、起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継ぎ 主管課

(帳票等)

第9条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第2のとおりとする。

(文書の庁外持出し)

第10条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する文書取扱責任者の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文字の文書記号及び文書番号)

第11条 文書には、文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届出(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号等を付けることを要しないように様式が定められている文書

(8) 法令の規定によって文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付ける必要がないと総務課長が認めた文書

3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。ただし、同一事業に属する文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号の枝番号を付けるものとする。

(条例等の記号及び番号)

第12条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「芸西村条例」、「芸西村規則」、「芸西村告示」及び「芸西村訓令」とする。

(文書分類記号及び保存年限)

第13条 文書には、別表第3に定める種別及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書の分類記号及び保存年限は、別表第3の文書分類基準表の定めるところによる。ただし、文書分類基準表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。

(公印の押印等)

第14条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、村長又は総務課長が認める軽易な文書その他文書の性質及び内容により押印を要しないものについては、この限りでない。

(公印の使用)

第15条 公印を押印するときは、文書管理システムにより申請し、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印を保管する副村長に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印を管理する副村長は、前項の審査において適法と認めたときは、公印を使用させるものとする。

(公印の刷込み)

第16条 公印は、刷り込むことができない。ただし、村印及び村長印は、当該公印を使用する証票で、これに当該公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、村長の承認を得て刷り込むことができる。

第3章 文書収受及び配布

(文書取扱員)

第17条 総務課に文書取扱員を置く。文書取扱員は、課長が総務課職員のうちから指名する。

2 執行機関においては、総務係又は書記を文書取扱員に指名する。

(到達文書の処理)

第18条 村庁舎に到達した文書及び郵便物等は、総務課において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。ただし、直接主管課等に到達した郵便物、電子メール等は、主管課等において処理することができる。

2 前項の文書中、村で収受すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送、その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書中に郵便等料金の未収又は不足のあるものは、官公庁等から発せられたもの、又は総務課長が必要と認めたものに限り、その収納又は不足料金を納付して収受するものとする。

(1) 宛先の課が明記されている文書 総務課で開封し、一連の受付事務完了後に副村長に回付し査閲を得てから関係課に配布する。ただし、副村長が不在の場合で緊急な文書等があるときは、副村長の回付を得ずしてそれぞれの担当課長等で措置し、重要なものについては副村長又は村長の後閲を受けるものとする。

(2) 親展文書及び「秘」等の表示がしてある文書 村長又は副村長宛ての文書は、村長又は副村長に直接渡し、その他のものは、それぞれの宛先人に渡すものとする。

(3) 書留、内容証明等特別な郵便物等 役場宛てのものについては、原則文書取扱員において収受し、係名及び担当名を明記したものについては、速やかに係及び担当者に配布するものとする。

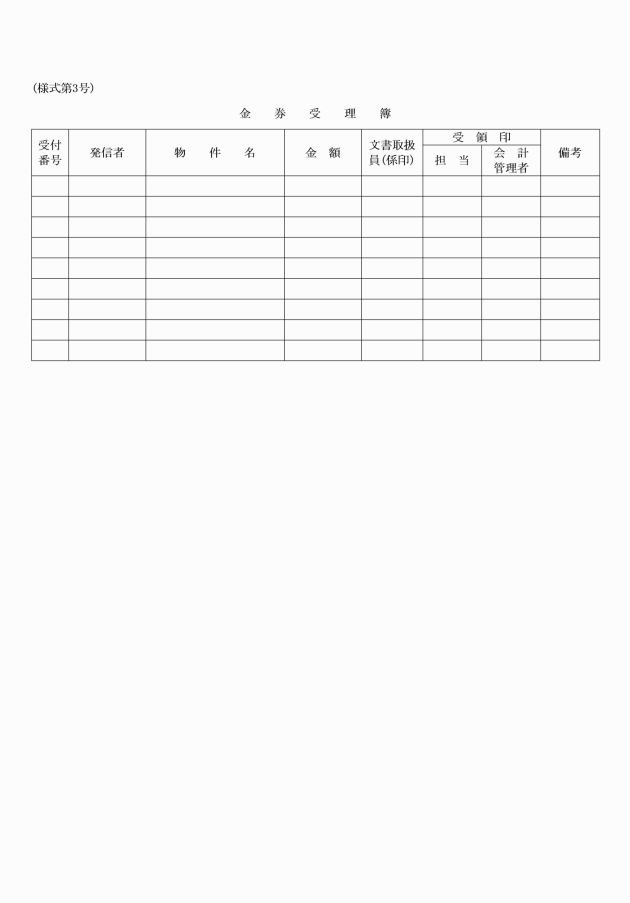

(4) 官公庁等からの金券 送金通知書については、金券受理簿(様式第3号)に記載して、それぞれの係に手渡し、受領印を受けるものとする。

2 複数の課に関係すると認められる文書は、最も関係のあると認められる課等に配布するものとする。

(総務課以外で受領した文書の取扱い)

第20条 職員が出張先で直接受領した文書又は課等で直接受領した文書は、文書取扱員に回付して収受の手続きをとるものとする。また、配布先が不明な文書があるときは、直ちに文書取扱員に回付するものとする。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第22条 勤務時間外に到着した文書の取扱いについては、職員が勤務中のときは職員が収受し、それ以外のときは宿直者又は当直者が一旦収受し、その後速やかに文書取扱員に引き継がなければならない。

(返送文書の取扱い)

第23条 返送された文書は、第19条の規定に準じて処理するものとする。

2 返送を受けた主管の課長は、文書発送簿の訂正、再発送の手続等、直ちに適切な処理をしなければならない。

(収受文書の即日配布)

第24条 第18条の規定により総務課で収受した文書は、当日中に配布するものとする。

(誤配文書の取扱い)

第25条 各課長は、配布を受けた文書中、主管に属さないものがあるときは、各課相互に転送することなく、直ちにその理由を付して、総務課に返さなければならない。

第4章 文書の処理

2 前項のその他の文書とは、新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、挨拶状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものをいう。ただし、県庁からの発信文で事務連絡、号外となっていても、公文書と同一視される文書は受付をすること。

(1) 配布文書 配布文書をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ることで電子文書とした上で、文書管理システムにより収受処理を行う。

(2) 電子メールにより主管課に到達した文書 直接文書管理システムにより収受処理を行う。

4 前3項の規定により文書管理システムに文書を登録する場合において、文書の特性によってスキャナにより読み取ることが困難な文書については、文書管理システムへの登録は、件名等に限り行うものとする。

5 文書管理システムに件名、当該文書を収受した日その他必要な情報を登録し、文書番号を取得し、課長の閲覧に供すること。ただし、定例又軽易と認められる文書については、文書番号の記載を省略することができるものとする。

6 年間を通じて相当量収受する申請書等は、申請書等だけを別にまとめ、一連番号を付して処理することができるものとする。

7 受付文書のうち、収受の日付が権利の得失に関係のあるものの表皮(封筒等)は、その文書に添付しておかなければならない。

(通信回線の利用による収受)

第27条 文書取扱主任は、通信回線を通じて送信された文書については、所管に属するもののうち必要があると認められるものについて、文書管理システムに件名その他必要な事項を登録することにより事務担当者に引き継がなければならない。

(受付文書の処理)

第28条 受付文書で、他の課等に関係するものは、速やかにその旨を関係課に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(一応供覧)

第29条 次に掲げる受付文書で、他の課等に関係するものは、速やかにその旨を関係課等に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 事務の性質又は調査等のため、事案の処理に日時を要するもの

(供覧)

第30条 収受文書のうち、起案による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、文書管理システムにより上司の閲覧に供するものとする。ただし、これにより難いと主管課課長が認めた場合は、この限りでない。

第5章 文書の起案

(起案)

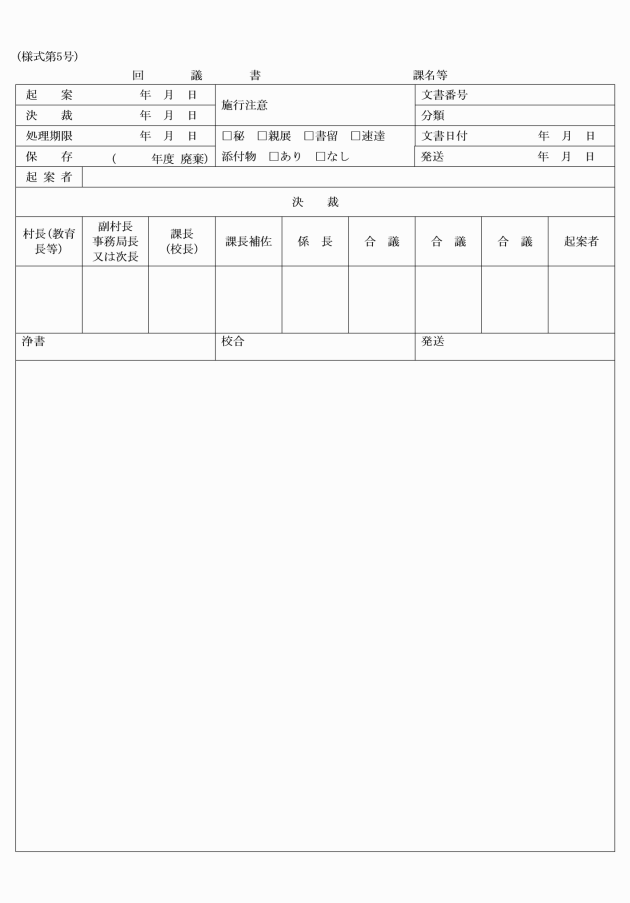

第31条 事案の意思決定に当たっては、文書管理システムに必要な事項を登録することにより電子起案にて行う。ただし、文書管理システムにて回議を行わない場合は、文書管理システムに件名等を登録した上で、回議書(様式第5号)を用いて、書面起案により行うことができる。

2 起案文書は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については、「第1案」、「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 決裁(供覧を含む。)区分は、芸西村事務決裁規程(昭和63年規程第1号)の定めるところにより、決裁者の表示により明確にすること。

(3) 保存期間、起案年月日、処理期限等の所定事項を必ず登録すること。

(4) 標題は、できるだけ起案の趣旨を明らかにしたものにすること。

(5) 文案は、分かりやすい口語体とし、文体、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、できるだけ箇条書にすること。

(6) 修正が発生した場合、決裁済文書については訂正が不可のため廃案とし、再度起案すること。

(7) 起案に当たって参考とした資料、参照とした法令条文、その他の参考事項は努めて要旨を抜書し、又は関係書類を添えること。

(8) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(9) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添えること。

(電話による回答)

第32条 急を要する事案で、電話により回答を求められた場合は、その事案が重要なものでない限り、即時回答することができる。ただし、上司に報告する必要があると認められるものは、上司に報告しなければならない。

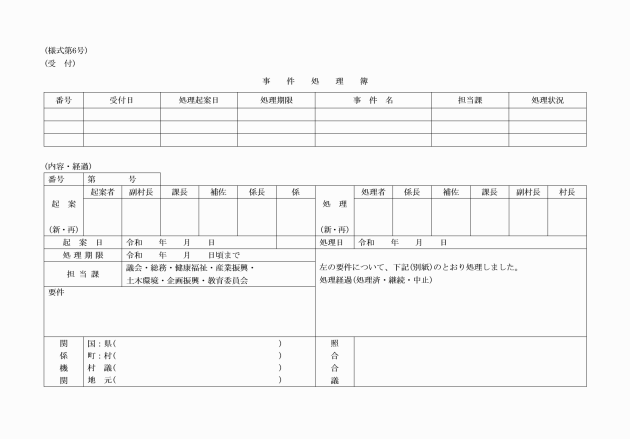

2 重要と思われる事項については事件処理簿(様式第6号)に記載し、事件処理簿に処理済みの記録を記載しておかなければならない。

(機密を要する文書)

第33条 機密又は取扱いに注意を要する文書は、閲覧制限を設けて文書管理システムに登録し、厳正な管理に努めなければならない。

2 電子起案により難い文書であって取扱いに注意を要するものは、「秘密」又は「取扱注意」の文字を起案用紙右上に朱書し、起案者又は直属の上司が自ら持ち回って決裁を受ける等機密を保持するために必要な措置を講じなければならない。

(回議)

第34条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議を受けた上司は、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正又は廃案等の処分を命ずることができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

4 第1項の決裁は、電子起案にあっては文書管理システムによる決裁、書面起案にあっては起案文書に押印又は姓を自署する方法によるものとする。

(合議)

第35条 回議書で、他の課等に関係のあるものは、主管課長等の決裁を受けた後、関係課等に合議を得ることより決裁を受けるものとする。

(1) 他の課等に関係のあるものは、主管課長等の決裁を受けた後、関係課等に合議を得ること。

2 合議を受けるのは、課長等とする。なお、回議書は、原則として関係係長等を経由するものとし、記帳等を要するものについては、係員を経由するものとする。

(同時合議)

第36条 緊急に決定を要する事案で複雑なもの、又は合議課等が多い場合は、前条の規定にかかわらず、電子起案の進捗状況を文書管理システムにより把握することと併せて、必要に応じて起案文書を適切に回議し、又は関係課長等の会議をもって合議とすることができる。

2 同時合議を行ったときは、回議書に次に掲げる書類を添付して回議しなければならない。

(1) 回議書の写しを配布したときは、その意見書

(2) 会議を開いたときは、会議のてん末書

(合議文書の取扱い)

第37条 合議を受けた事項について異議がないときは、承認し、直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは、主管の課長等に協議し、協議が整わないときは、上司の指揮を受けなければならない。

3 再回付を求められた合議文書は、決裁を受けた後、直ちに当該課長等にその結果を連絡しなければならない。

(回議書が廃案となった場合等の処理)

第38条 回議書が否決されたとき、合議されたときの趣旨と異なって決裁されたとき、又はその内容が加除補正されたときは、その理由を付して合議した関係課等に通知しなければならない。

2 決裁文書を廃止し、又は施行を保留する必要が生じたときは、その理由を付して合議した関係の課等に通知しなければならない。

第6章 決裁

(決裁)

第39条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

2 決裁文書は、当該主管課において決裁年月日を記入しなければならない。

(代決)

第40条 芸西村事務決裁規程第6条の規定により代決するときは、決裁者欄に「代決」の表示をして、代決者が決裁者に代わり決裁しなければならない。

第7章 施行

(施行)

第41条 起案者は、当該事案が決定したとき、又は施行が完了したときは、文書管理システムに必要な事項を記録するものとする。

(印刷)

第42条 決裁文書の施行に当たり印刷を要するものは、主管課等においてこれを行うものとする。ただし、議案書として印刷するときは、総務課において一括行うものとする。

(公印の押印)

第43条 施行に用いる文書には、別に定めのある場合を除き、(芸西村公印規程(昭和40年規程第2号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、対内文書又は軽易な文書については押印を省略することができる。

(電子印影印刷による公印使用の特例)

第44条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議の上行うものとする。

3 第1項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 電子印影を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(電子署名)

第45条 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。

(発送)

第46条 施行に用いる文書の発送は、通信情報処理システム(電子メール)による送信、使送、郵便による送付、信書便による送付、集配、ファクシミリ等に区分して行うものとする。

第8章 完結文書の保管

(完結文書の整理編集)

第47条 完結した文書は、主管課等において分類整理し、適正に保存管理しなければならない。

2 完結した文書は、原則、文書管理システムにて保存管理しなければならない

(文書の保存年限の区分)

第48条 文書の保存は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、その保存年限の種別は、次のとおりとする。

(1) 30年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 保存期間は、完結した年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した年の翌年の1月1日から起算する。

(保管及び保存)

第49条 現年度、前年度、又は前々年度に生じた文書は、所管課等の執務室において保管し、それ以前に生じた文書は、執務上必要な文書及び機密を要する文書その他相当の理由のある文書である場合を除き、書庫に保存しなければならない。

(文書分類表)

第50条 各部署は、文書分類表の運用を補助するため、文書分類表に簿冊タイトルを加えた文書分類基準表を作成する。

2 文書分類基準表は簿冊タイトルごとに、文書の保存年限を決定する。

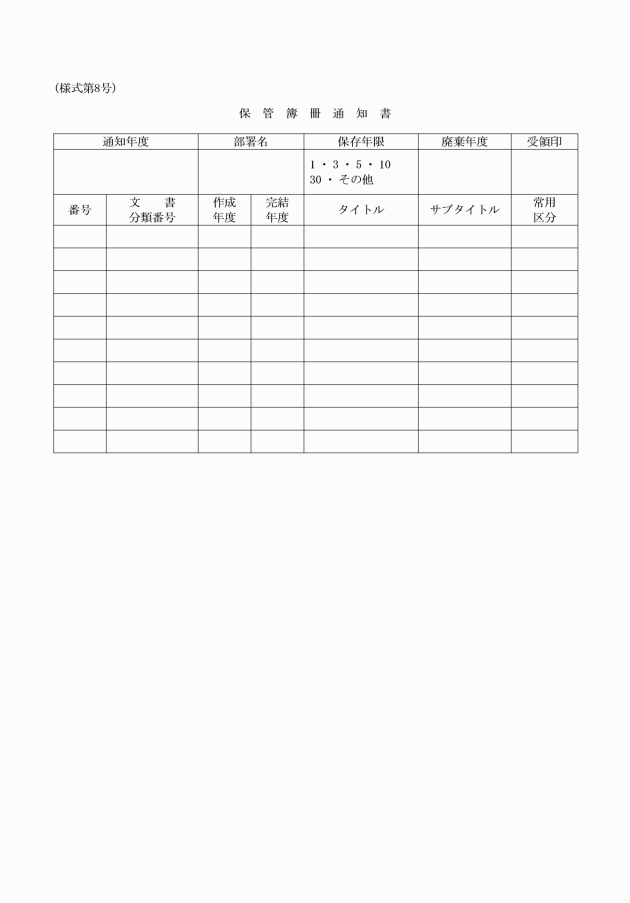

2 置換えは毎年、総務課が指定する期間に文書取扱主任者のもと、各課等において行う。ただし、保管簿冊通知書の内容確認作業は総務課が行う。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 分類番号

(4) 簿冊名

(5) 保存年限

(6) 廃棄年度

(7) 部署名

4 文書取扱責任者は、文書管理システムに登録された保存文書については、適切に管理しなければならない。ただし、保存簿冊と文書管理システムに登録された保存文書目録との照合は、主管課が行うものとする。

(文書の保存)

第52条 主管課等は、文書をそれぞれの保存年限に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、秘密文書等で書庫に保存することが適当でないと認められるものについては、主管課等において保存することができる。

(保存文書の利用)

第53条 保存文書の利用に際しては、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 利用者は、文書管理システムをもとに利用したい文書を絞り込む。

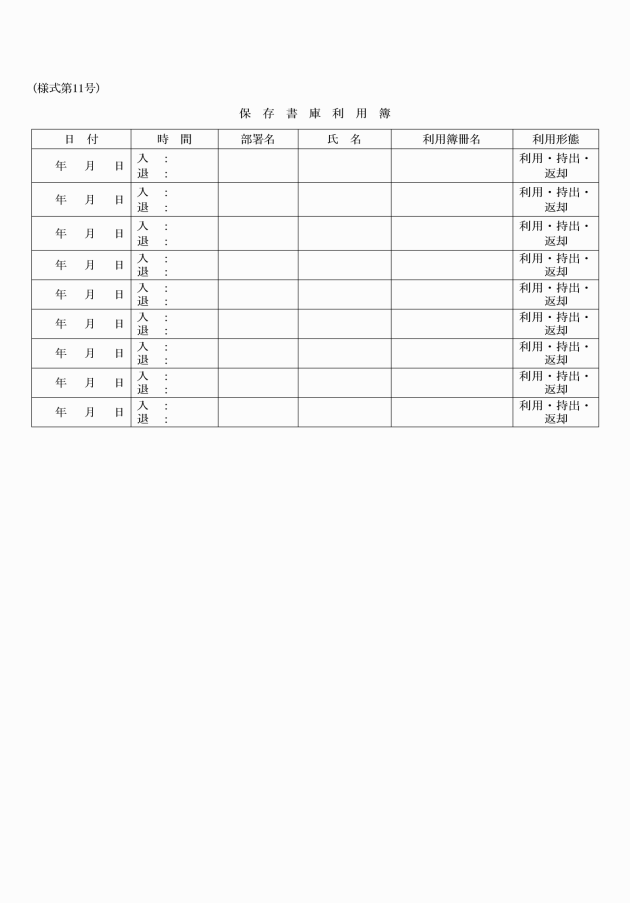

(2) 総務課に常備している保存書庫利用簿(様式第11号)に必要事項を記入する。

(3) 保存書庫内で保存簿冊の利用を行う。

(4) 利用が終わったら元の場所へ必ず返却し、書庫の鍵を総務課に返すとともに保存書庫利用簿に必要事項を記入する。

2 保存簿冊を保存書庫外に持ち出した場合は、文書の利用後速やかに保存書庫に返却する。

(保存書庫の管理)

第54条 保存書庫の管理は、総務課において行うものとする。

2 総務課は、保存文書の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 各課において文書の保存のために書庫を必要とする場合の割り振りに関すること。

(2) 保存書庫の保守、点検及び鍵の管理に関すること。

(保存期間が満了したときの処置)

第55条 文書取扱責任者は、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、歴史公文書か否かを判断し、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

(保存期間の延長)

第56条 文書取扱責任者は、保存期間を必要に応じて延長することができる。

(廃棄)

第57条 文書取扱責任者は、保存期間が満了した簿冊について、保存期間が満了したときの措置に基づき、保存期間を延長し、又は廃棄しなければならない。

2 廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書については、消去、焼却、裁断等の方法により廃棄するなど当該文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。

第9章 管理状況の報告及び研修

(管理の状況の報告)

第58条 総務課は、文書の管理状況について、毎年度、村長へ報告しなければならない

(研修の実施)

第59条 村長は、職員に対し、文書の管理を適正かつ効率的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

文書の種類

区分 | 種類 | 内容 |

一般文書 | 往復文書 | |

・照会 | 相手方に対して一定の事実、意見等について問い合わせるもの | |

・回答 | 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの | |

・協議 | 相手方の同意を求めるもの | |

・通知 | 一定の事実又は意志を特定の相手に知らせるもの | |

・依頼 | 相手方に対して一定の行為を求めるもの | |

・送付 | 物品又は書類を相手方に送り届けるもの | |

・報告 | 一定の事実その他について上司又は上級官庁に知らせるもの | |

・届出 | 一定の事項について願い出るもの | |

・申請 | 許可、認可、承認、交付その他一定の行為を求めるもの | |

・願い | 一定の事項について願い出るもの | |

・進達 | 経由文書を上級官庁に取り次ぐもの | |

・副申 | 許可、申請書等を進達する場合に、経由機関が意見を述べるもの | |

・勧告 | 法令等に基づき一定の行為をすること、又はしないことを相手方に勧めるもの | |

・諮問 | 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの | |

・答申 | 諮問を受けた機関等がその諮問事項について意見を述べるもの | |

・建議 | 諮問を受けた機関等がその属する行政機関又はその他の機関に対し将来の行為に関し意見を述べるもの | |

内部文書 | ||

・復命 | 上司から命ぜられた任務の結果等について報告するもの | |

・事務引継 | 職員が退職、休職、転任等となった場合に、担当事務の処理てん末を後任者に引き継ぐもの | |

礼儀文書 | ||

・書簡文 | 依頼状、礼状、挨拶状、案内状などで私文書の形式により発するもの | |

・あいさつ文 | 式辞、祝辞、告示、訓示、答辞、弔辞等 | |

・表彰文 | 賞状、表彰状又は感謝状 | |

その他の文書 | ||

・請願 | 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、行政機関に対し希望を述べるもの | |

・証明 | 特定の事実、法律関係その他の存否を公に認識する旨の表示をするもの | |

・要綱 | 事務を処理するに当たっての基本となる事柄をまとめたもの | |

・要領 | 事務を処理するに当たっての具体的な処理基準など実際に事務を処理する上での手続をまとめたもの | |

・会議録、議事録 | 議会の次第、出席者、内容等を記載して、会議の経過を記録するもの | |

公示文書 | 告示 | 一定の事項を法令の規定に基づき、広く一般に周知させるために公示するもの |

公告 | 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの | |

議案書及び専決処分書 | 議案書 | 議会において議決しなければならない事項について、村長又は議員が議会に提出するために作成したもの |

専決処分書 | 議会において議決(決定)すべき事件に関して、必要な議決(決定)が得られない場合の補充的手段として村長が処分するもの、又は議会の権限に属する軽易な事項について議会の委任に基づいて村長が処分するもの | |

令達文書 | 規程(訓令) | 本庁又は出先機関に対して命令するもの |

指令 | 申請又は願いに対して許可し、認可し、指示し、又は命令するもの | |

通達 | 所管の機関又は職員に対し、法令の解釈、職務執行上の方針その他の細目的事項に関し、指示又は命令するもの | |

依命通達 | 通達事項を命令権者の命を受けて、その補助職員が自己の名で通達するもの | |

契約文書 | 契約文書 | 一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者の相対立する意志の合意の内容を明らかにした書面 |

法規文書 | 条例 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定 に基づき制定するもの |

規則 | 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの |

別表第2(第9条関係)

1 帳票等

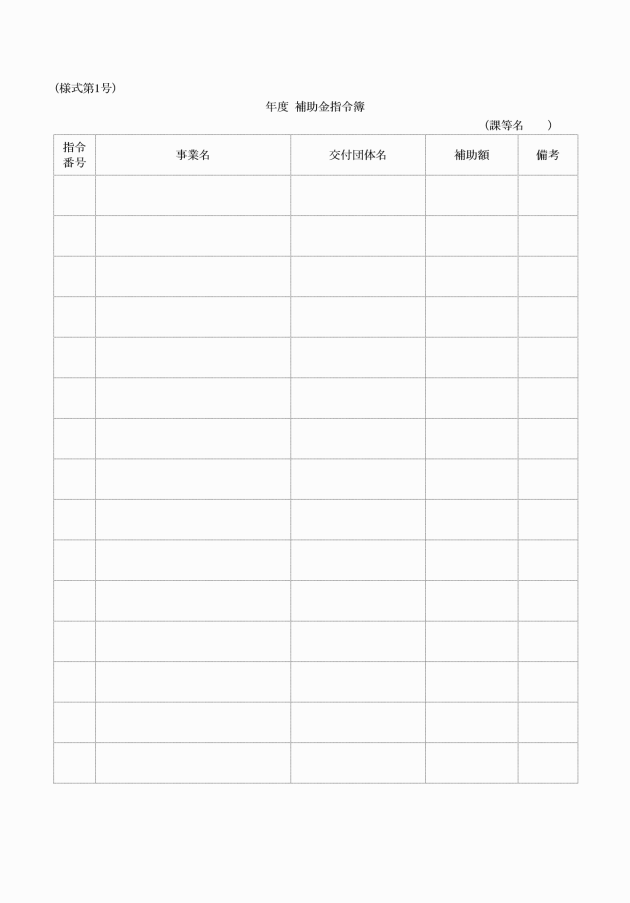

(1) 補助金指令簿(様式第1号)

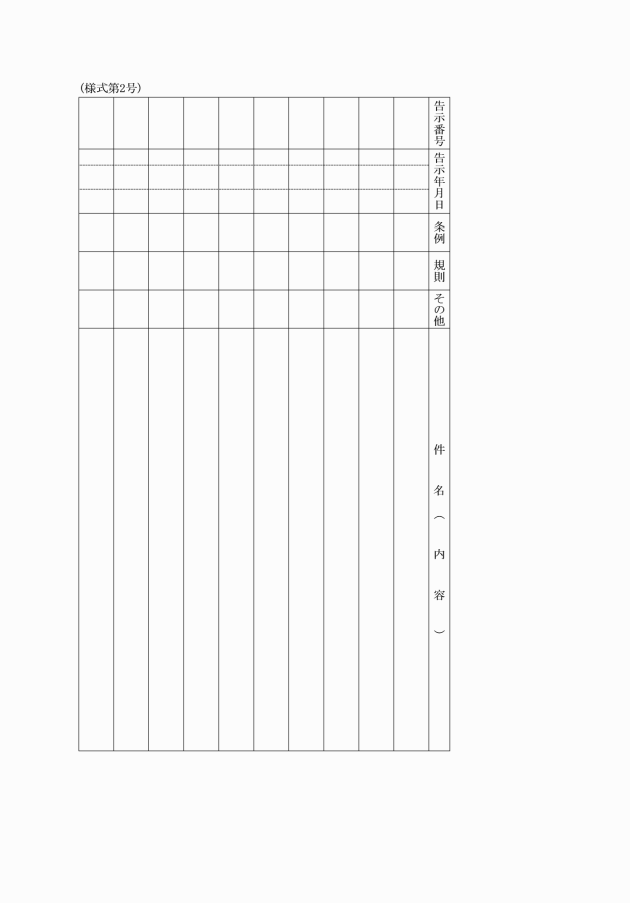

(2) 告示簿(様式第2号)

(3) 金券受理簿(様式第3号)

(4) 回議書(様式第5号)

(5) 事件処理簿(様式第6号)

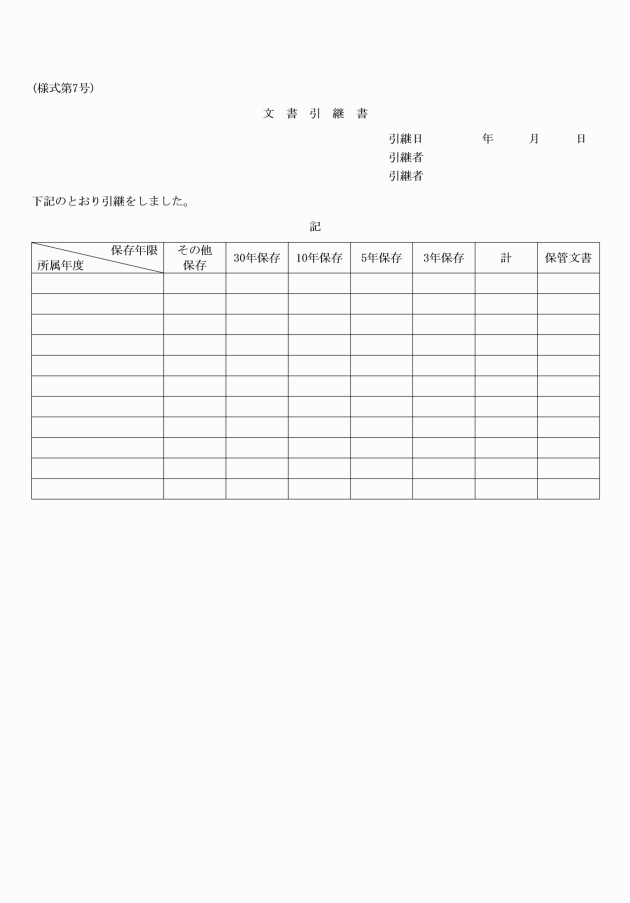

(6) 文書引継書(様式第7号)

(7) 保管簿冊通知書(様式第8号)

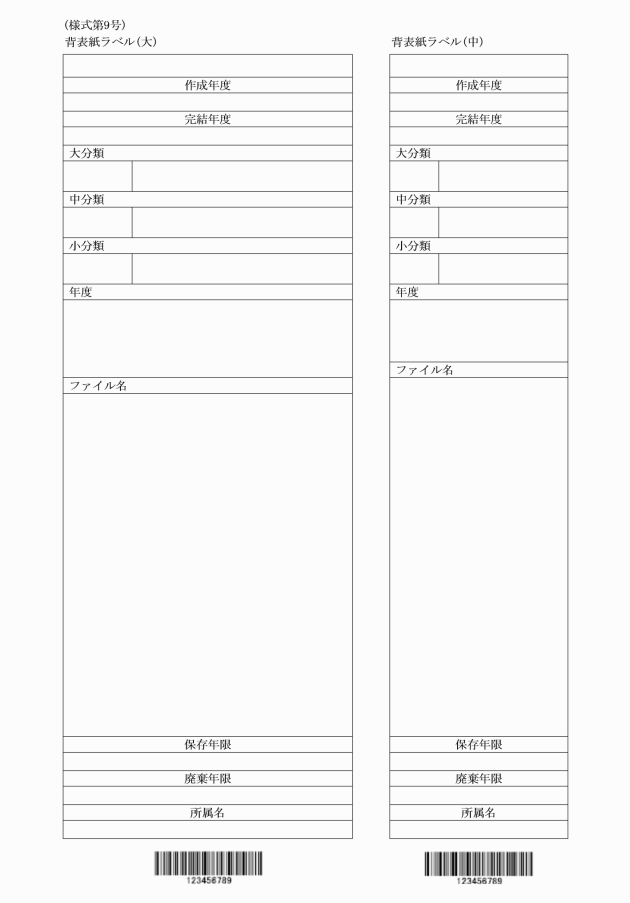

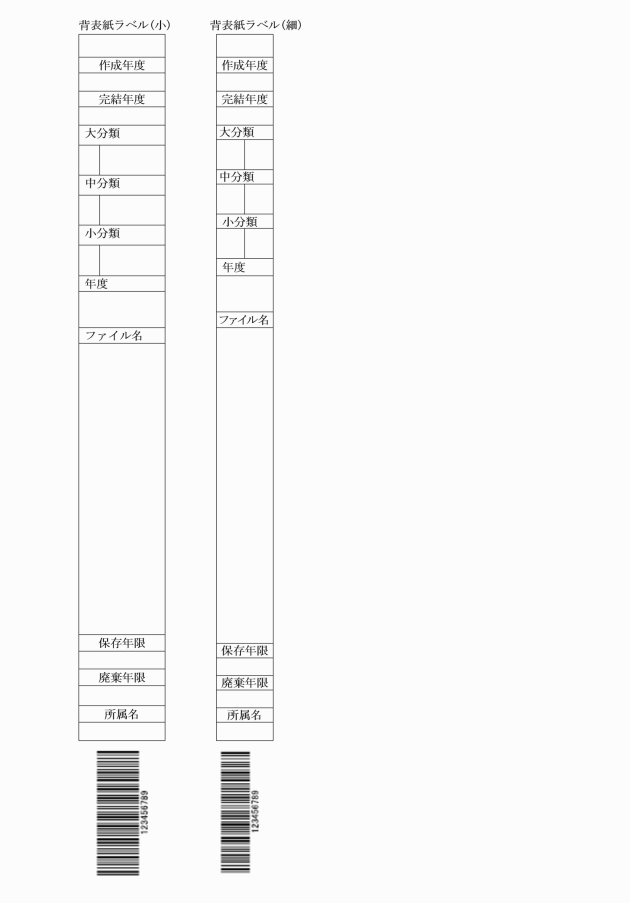

(8) 背表紙(様式第9号)

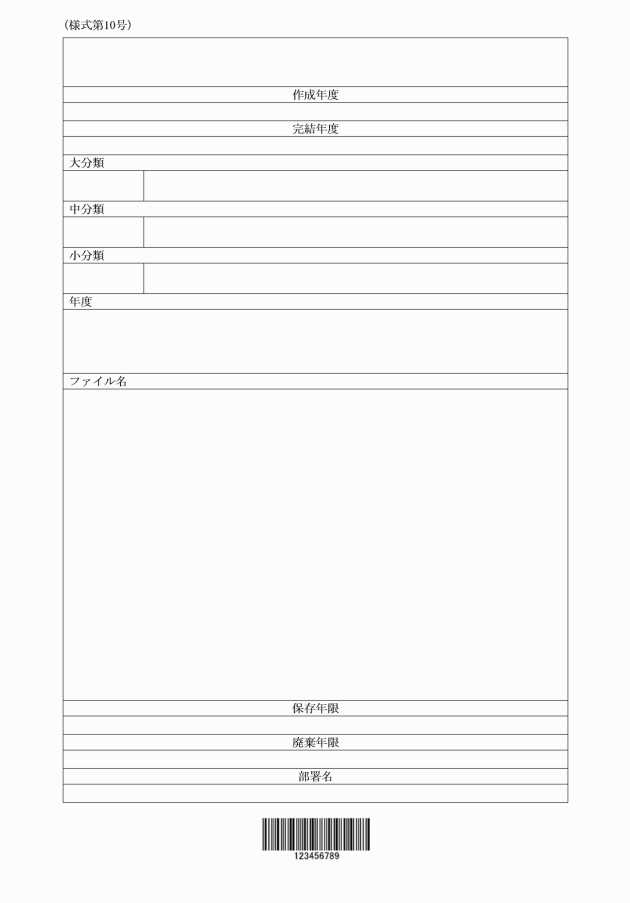

(9) 表紙(様式第10号)

(10) 保存書庫利用簿(様式第11号)

2 印

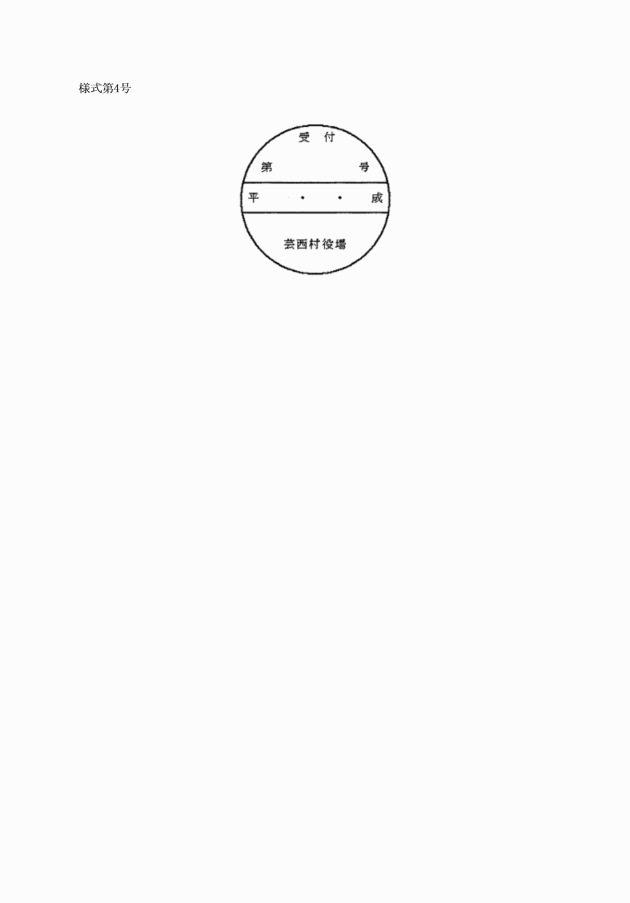

受付印(様式第4号)

別表第3(第13条関係)

種別 保存年限

第1種 30年保存

1 条例、規則告示及び訓令の原本その他例規類の原義

・告示簿

2 事業計画及びその実施に関する重要書類

・各種振興計画、大規模な開発計画の申請書等

3 村史その他重要な資料となる書類

・村広報、議会広報等

4 村議会の議事録、議決書等の議会に関する書類

5 官公庁の令達、指令その他官公庁との往復文書で重要なもの

6 重要な事務引継に関する書類

7 重要な訴願、訴訟及び審査請求に関する書類

8 統計書並びに重要な調査及び統計関係書類

9 重要な契約書類

・大規模な工事契約書、重要な不動産売買契約書(未登記の場合)、重要な不動産等賃貸借(使用)契約書その他これらに類するもの

10 職員の履歴書及び任免に関する書類

・辞令、職員台帳、履歴書、宣誓書等

・特別職等の名簿及び記録並びに各種委員の記録

11 褒賞及び表彰に関する書類

・叙勲の記録、褒賞及び表彰の記録、記念行事の記録、出版物等

12 財産、造営物及び村債の関する書類

・公有財産管理台帳、登記済証等

・起債借入書類等

・重要な寄付行為に関する記録

・市町村合併、境界変更及び配分に関するもの

13 税務及び会計に関する重要書類

14 戸籍、衛生、保健、民生及び社会事業に関する重要書類

15 土木、建築及び都市計画に関する重要書類

16 農林、商工、観光及び公共事業に関する重要書類

17 歳入、歳出及び決算書

・決算統計及び交付税算定書並びにこれらに関する結果集計書

18 その他30年保存に必要があると認められる書類

・認可、許可に関する重要書類

・申請、報告及び届出に関する重要書類

・特殊な処分又は事務の創始若しくは改廃に関する重要書類

・機関の設置及び廃止に関する重要書類

第2種 10年保存

1 訓令及び告示の原義で30年保存に属しないもの

2 契約認可、許可等に関する書類で30年保存に属しないもの

・契約、工事、物品等に関する書類のうち重要なもの

3 中央官庁の訓令、指令及び通達並びに中央官庁に対する上申及び申請書に関する書類で30年保存に属さないもの

(協議書、計画書、補助事業申請書、補助事業変更申請書、補助金内定通知書、補助金交付決定通知書、補助金交付指令書、補助金交付申請書、補助事業実績報告書等)

4 事務引継に関する書類(30年保存のものを除く。)

5 一般的な不動産売買契約書及び不動産等賃貸借(使用)契約書(30年保存のものを除く。)

6 諸報告及び統計書類で30年保存の必要のないもの

・官公庁への調査、報告で一定期間保存を決められているもの

・通知、照会及び回答に関する書類のうち重要なもの

7 法規により施行し、又は処分したもので重要な書類

8 租税その他各種公課に関する書類

・地方税及び税外収入に関する書類のうち重要なもの

9 決算を終わった会計簿及び証拠書類

・金銭の支払いに関する証拠書類(年度別の収入票及び支出票)

・予算書

10 争訟に関する書類(30年保存のものを除く。)

11 30年保存に関する書類の重要付属書類

・外国人登録に関する重要な書類

12 印鑑、住民登録及び工事関係の書類で重要なもの

13 その他5年を超えて保存の必要があると認められる書類

・村議会に関する書類で長期にわたり参照するもの

・原簿及び各種台帳で一定期間保存を必要とするもの

・陳情書等で重要なもの(措置されるまで一定期間を要するもの)

・申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

(補助金交付申請書、補助金交付決定通知書、補助事業計画変更申請書、補助事業廃止又は中止承認申請書、補助金概算払又は前金払請求書、補助事業進行状況報告書、補助事業実施報告書等)

・政策庁議に関するもの(起案書、通知書、報告書等、村の長期計画や製作の決定に関する文書)

第3種 5年保存

1 調査及び統計に関する計算書その他資料

2 公課公租及び手数料についての書類徴収簿の類

3 給与についての書類

4 予算関係の資料

5 文書の収受及び発送に関する書類

6 30年保存及び10年保存に関する書類の付属書類

7 報告、届出等で重要な書類

8 その他3年を超えて保存の必要があると認められる書類

・出納及び経理に関する書類

・庁議に関する文書

・会議及び事業に関する文書

(起案書、講師依頼書、通知書、感想文、検診結果書等、会議、研修、各種事業、検診の開催)

・他機関や他団体との間でやりとりされる文書

(通知文書、照会文書、依頼文書、回答文書、報告文書、進達文書等)

9 出勤簿、休暇、時間外勤務命令簿及び出張に関する書類

第4種 3年保存

1 村の通知その他の往復文書(1年保存のものを除く。)

・通知文書、起案書及び出欠報告書

2 報告、届出等で比較的重要な文書

3 消耗品及び材料に関する受払簿

4 職員の申請、願い出及び届出書類で重要なもの

・住所及び扶養(変更)

5 当直日誌類、執務日誌その他これに類する書類で災害対応等の記載のあるもの

6 その他1年を超えて保存の必要があると認められる書類

・財産及び造営物に関する重要でないもの

・予算、決算及び出納に関する軽易なもの

第5種 1年保存

1 村の軽易な通知その他の往復文書

2 報告、届出等で軽易な文書

・台帳に登録した申請書及び届出書

3 各部署相互間の軽易な往復文書

・事務連絡、挨拶状及び案内文書

4 職員の申請、願い出及び届出書類

・出勤、欠勤、休暇、忌及び、住所

5 当直日誌類、執務日誌その他これに類する書類

6 その他1年を超えて保存の必要を認められない書類