○芸西村公印規程

昭和40年1月13日

規程第2号

(趣旨)

第1条 芸西村の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法等)

第2条 公印は、庁印及び職印とし、庁印は庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に用いる。

2 公印の種類、寸法及びひな形は、別表第1及び第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 村印、村長印、同職務代理者印、同職務執行者印及び副村長印は、副村長が保管する。副村長が不在のときは、総務課長が、副村長、総務課長ともに不在のときは、総務課の上席の職員が保管する。

2 会計管理者の職印は、会計管理者及び出納員が保管する。

3 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

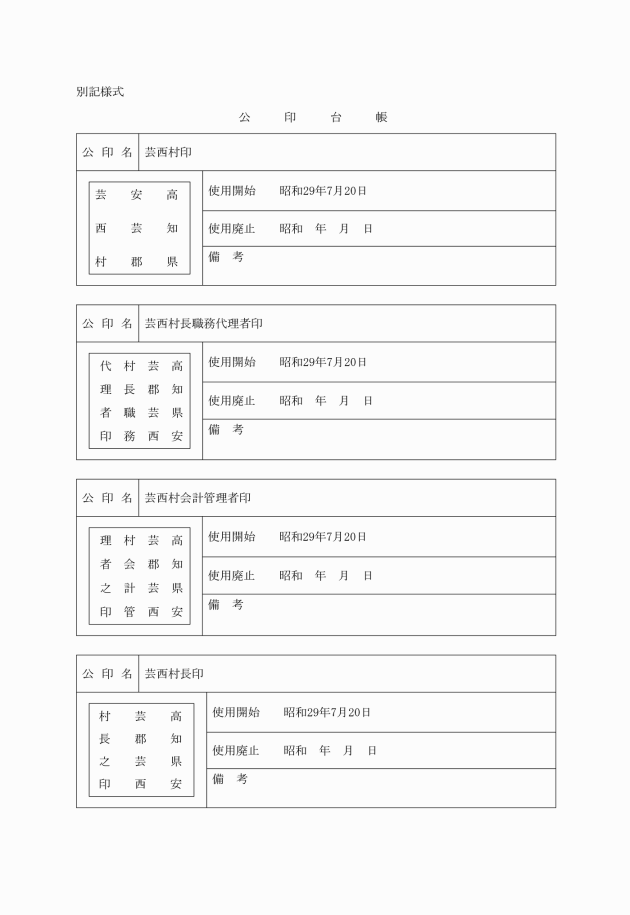

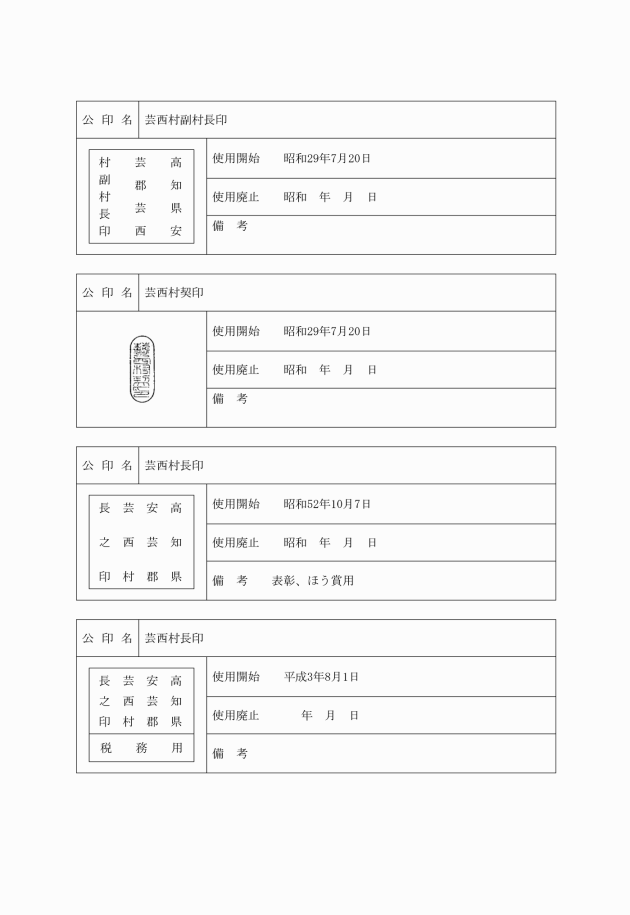

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に押印し、紛失、減損等により新調、改刻したときは、そのつど所要事項を記載しなければならない。

(旧印の保存)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

(公印の刷込み)

第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、当該公印保管者の承認を得て証票等にその印影を印刷することができる。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第8条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、村長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ当該公印保管者に合議しなければならない。

3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。

(印影の縮小又は拡大)

第9条 前2条の規定により印刷又は出力する公印の印影については、文書に応じた寸法に縮小又は拡大することができる。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

附則(昭和47年12月26日)

この告示は、昭和47年12月26日から施行する。

附則(昭和52年10月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年9月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成3年7月29日規程第1号)

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年8月18日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成12年7月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月5日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月15日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

附則(平成21年7月15日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

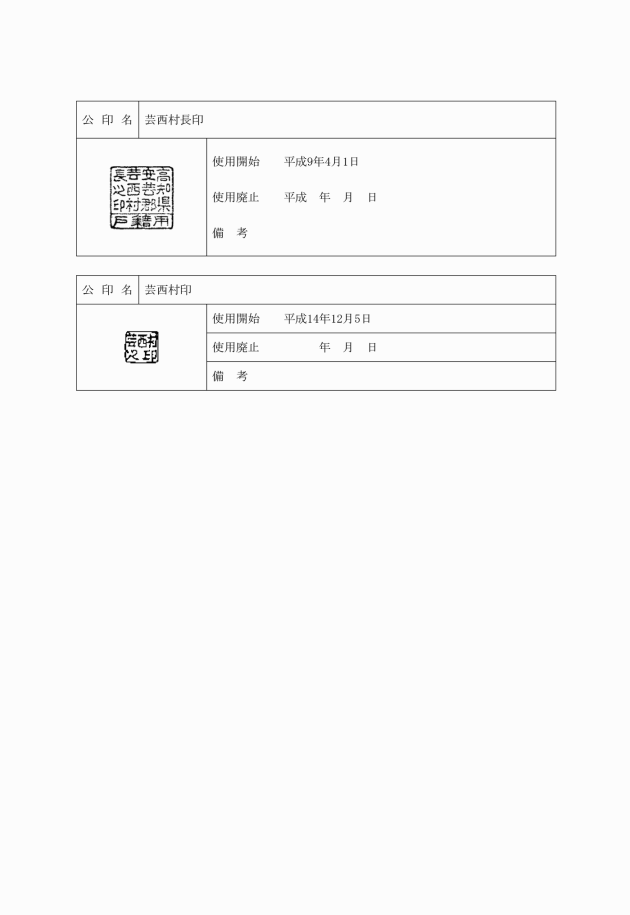

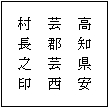

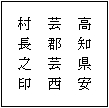

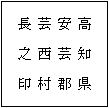

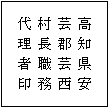

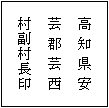

別表第1

公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |

村印 | イ | てん書 | 方27mm | 村名をもって発する文書用 |

村長印 | ロ | かい書 | 方17mm | 一般文書用 |

村長印 | ハ | かい書 | 方17mm | 携帯用 |

村長印 | ニ | かい書 | 方17mm | 戸籍、住基、外人登録用 |

村長印 | ホ | てん書 | 方27mm | 表彰ほう賞用 |

村長職務代理者印 | ヘ | かい書 | 方17mm |

|

副村長印 | ト | かい書 | 方17mm |

|

会計管理者印 | チ | かい書 | 方17mm |

|

消防団長印 | リ | かい書 | 方17mm |

|

契印 | ヌ | てん書 | 33mm×13mm |

|

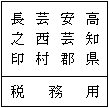

芸西村長印 | ル | かい書 | 方17mm | 税務用 |

村印 | ヲ | かい書 | 方7mm |

|

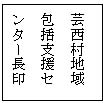

村地域包括支援センター長印 | ワ | 古印体 | 方18mm |

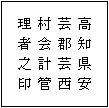

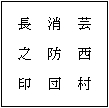

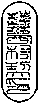

別表第2

イ | ロ | ハ | ニ |

|

|

|

|

ホ | ヘ | ト | チ |

|

|

|

|

リ | ヌ | ル | ヲ |

|

|

|

|

ワ | |||

| |||