○芸西村園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和5年6月15日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。)第11条の規定に基づき、芸西村園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村は、厳しい状況下にある生産者の経営安定と産地の維持・発展に向け、既存ハウスの長寿命化・高度化による生産基盤の強化と環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を図るため、園芸用ハウス等リノベーション事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

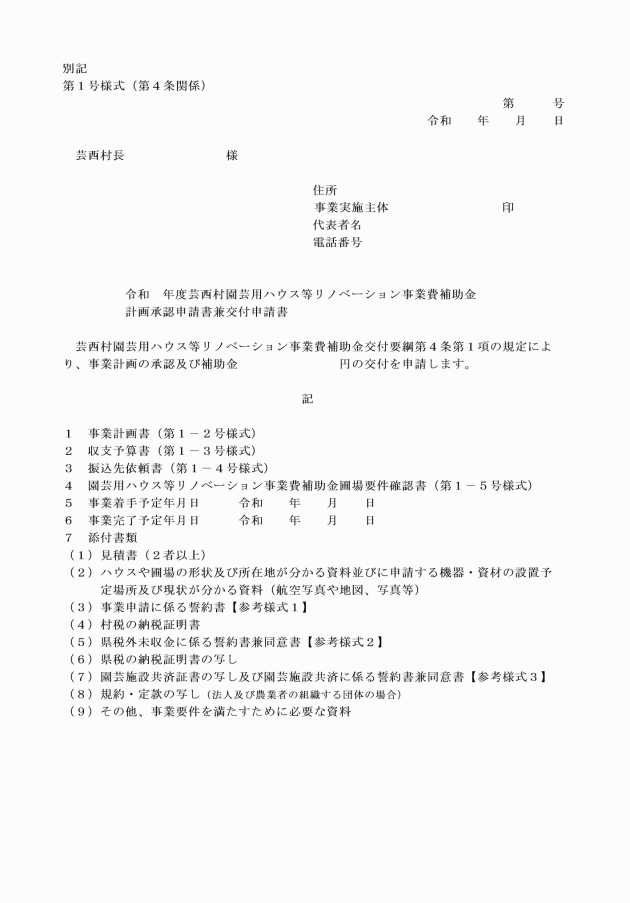

(補助金の交付の申請)

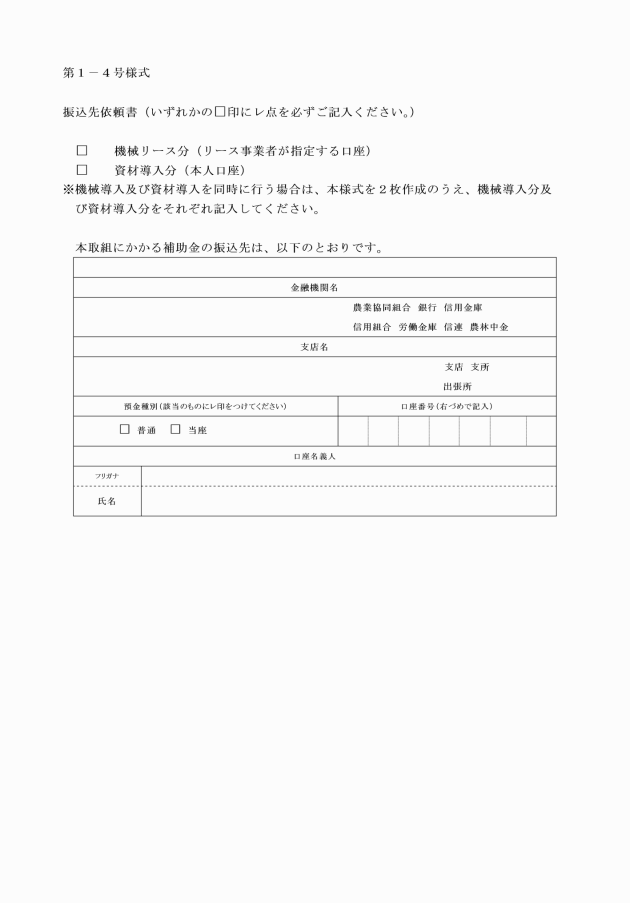

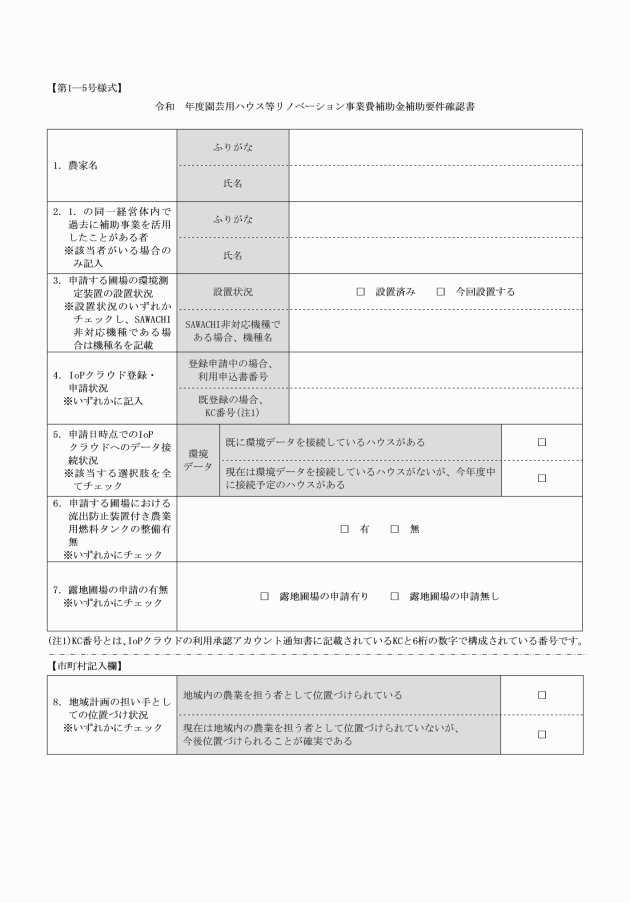

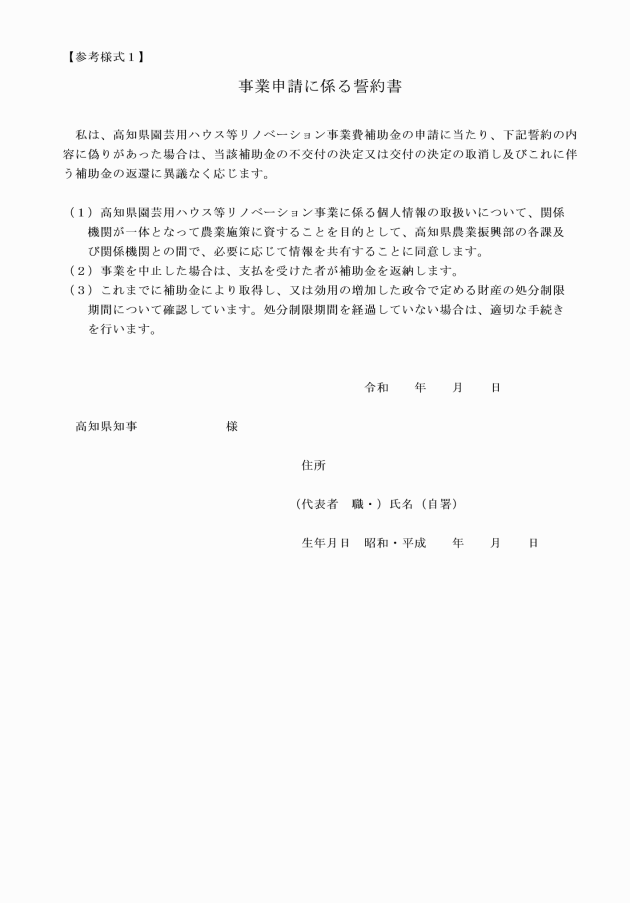

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金計画承認申請書兼交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

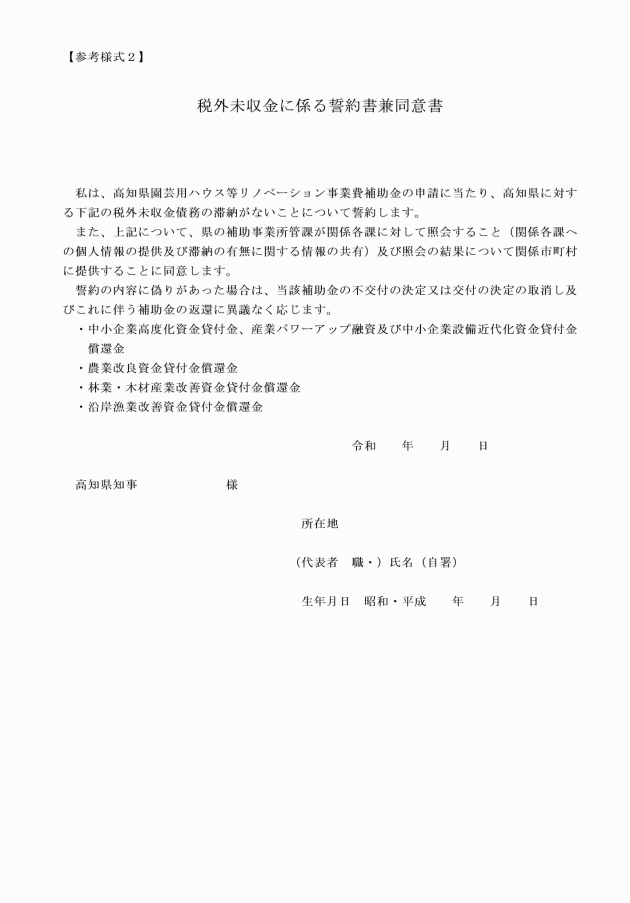

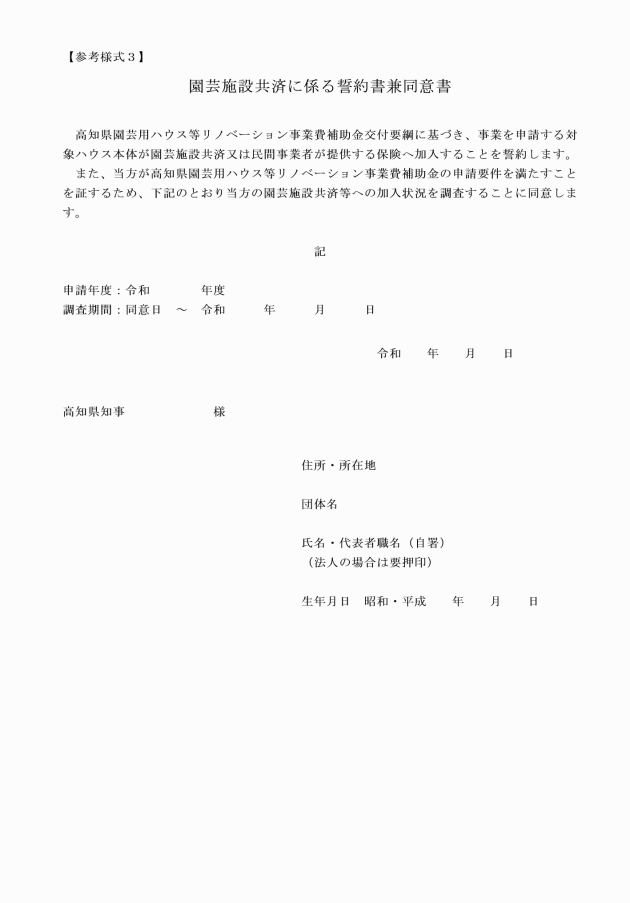

3 事業実施主体が補助金交付申請書を提出するときは、村税の滞納がない旨を証する納税証明書又は村税完納情報の提供に係る同意書(参考様式2)及び県税の滞納がない旨を証する納税証明書、県に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書(参考様式3)を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助の条件)

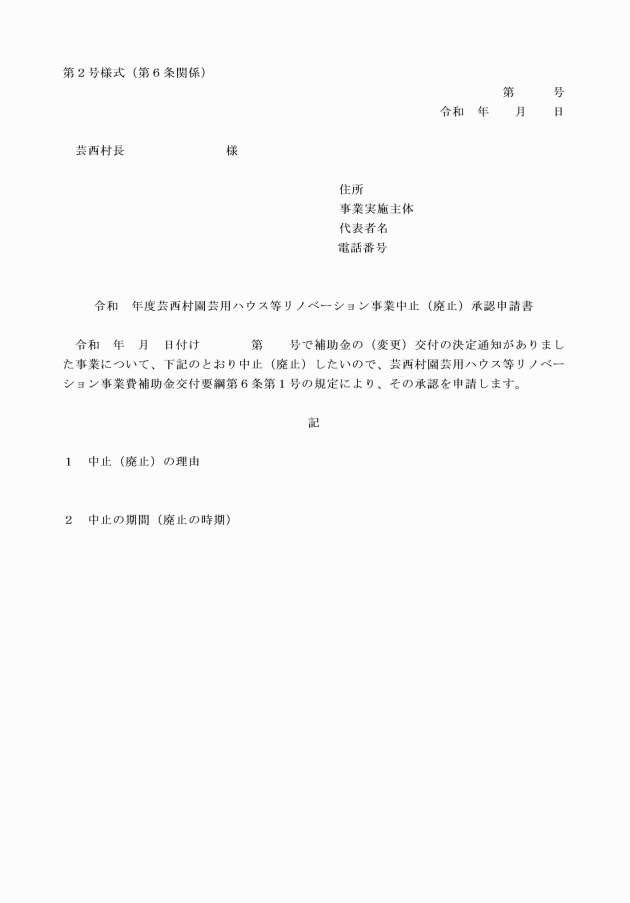

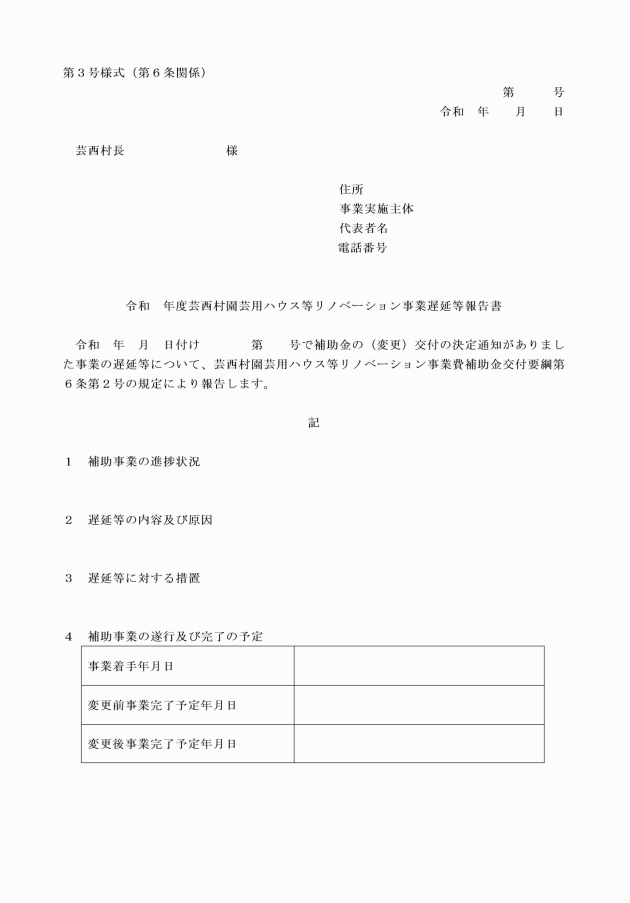

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第2号様式による補助事業中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに別記第3号様式による補助事業遅延等報告書を村長に提出し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

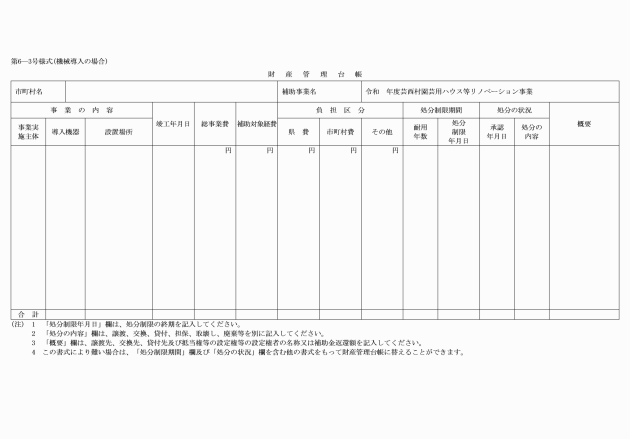

(5) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、別記第6―3号様式による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。

(6) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。

(8) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについては、村長に報告すること。

(9) 事業実施主体及び受益者が、県税及び村税の滞納がないこと。

(10) 事業実施主体が県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(11) 暴力団でないこと。

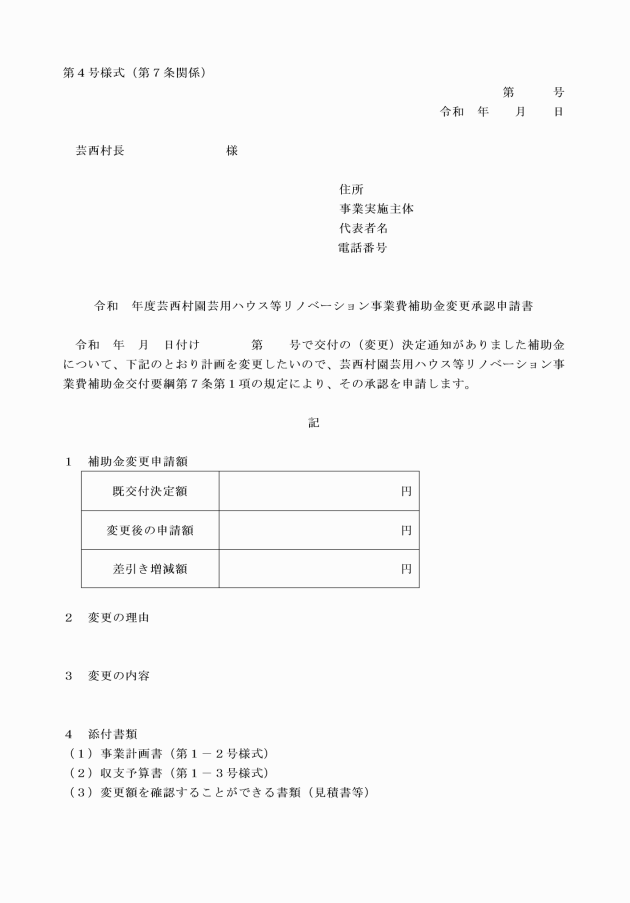

(補助金の変更)

第7条 事業実施主体は、補助金額について、交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、速やかに別記第4号様式による補助金変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定による補助金額の変更を承認したときは、補助金額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

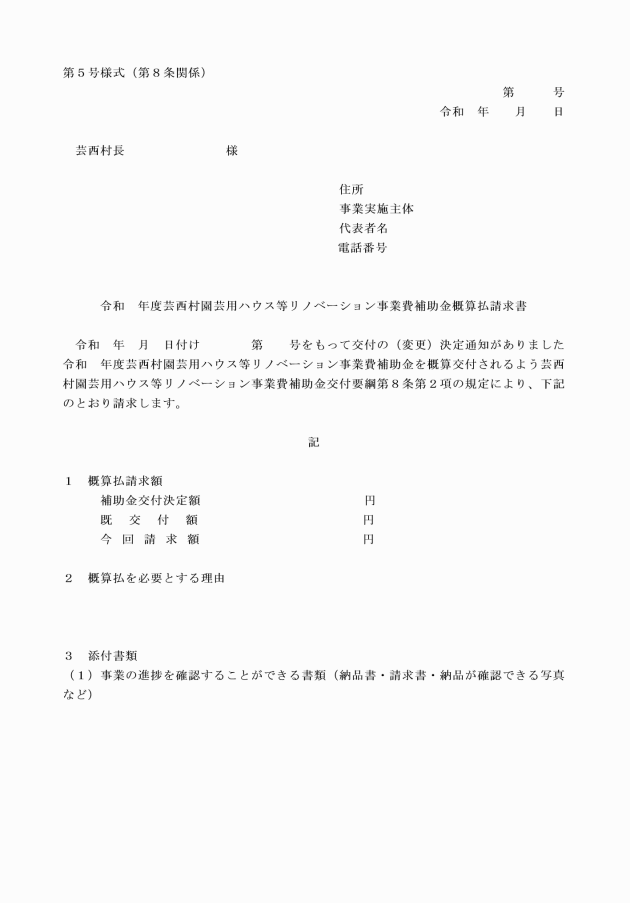

(補助金の概算払)

第8条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

(実績報告等)

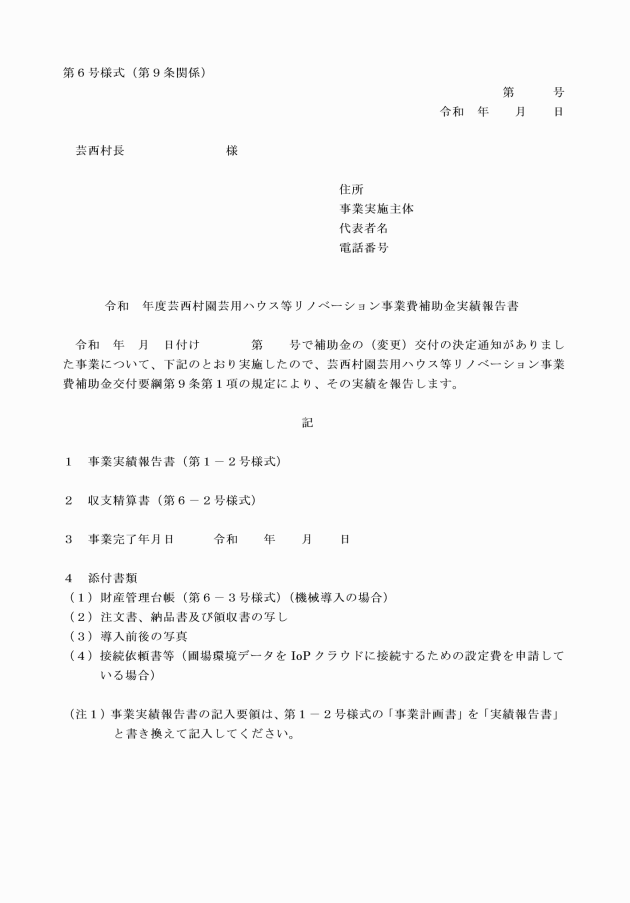

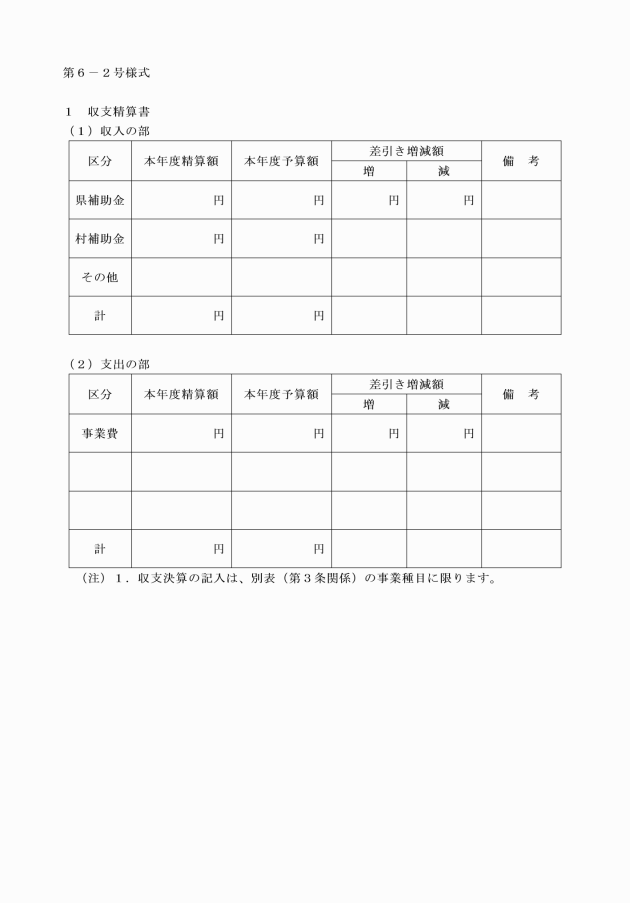

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別記第6号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

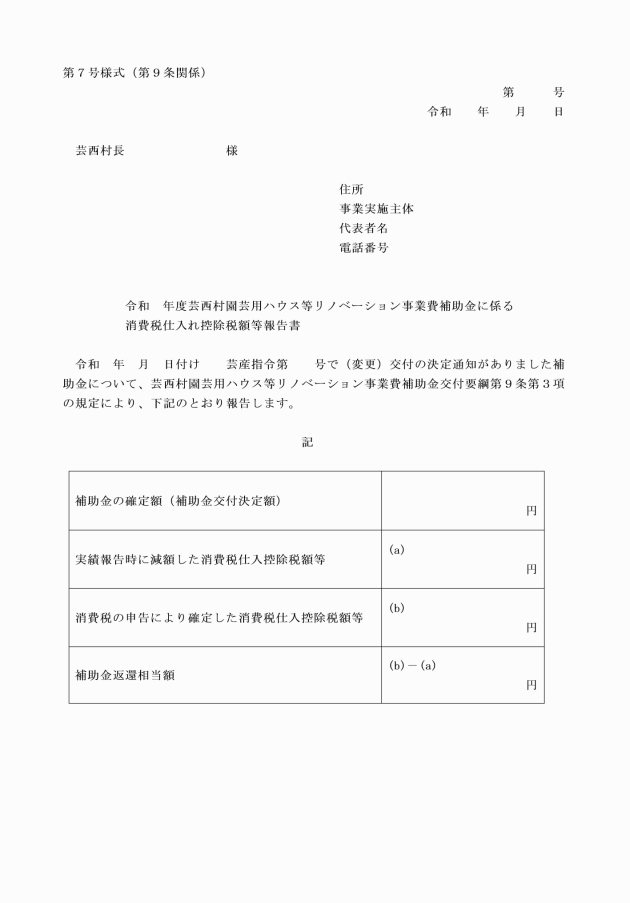

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第7号様式による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 村長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(5) 事業実施主体が次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

ア 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

オ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

カ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

コ その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(グリーン購入)

第11条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。

附則(令和6年3月22日要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月18日要綱第49号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年3月17日要綱第17号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の芸西村の園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱に基づく事業については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

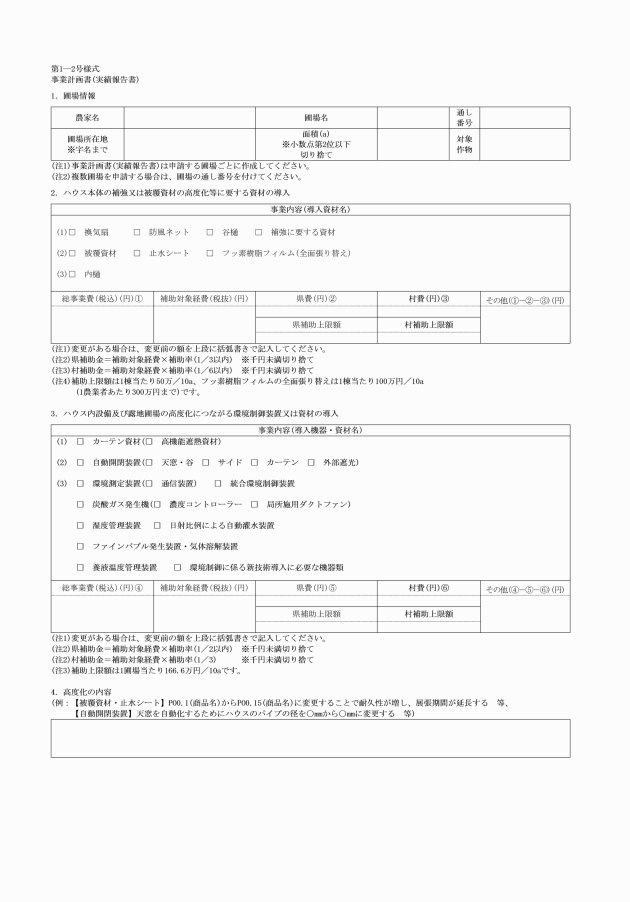

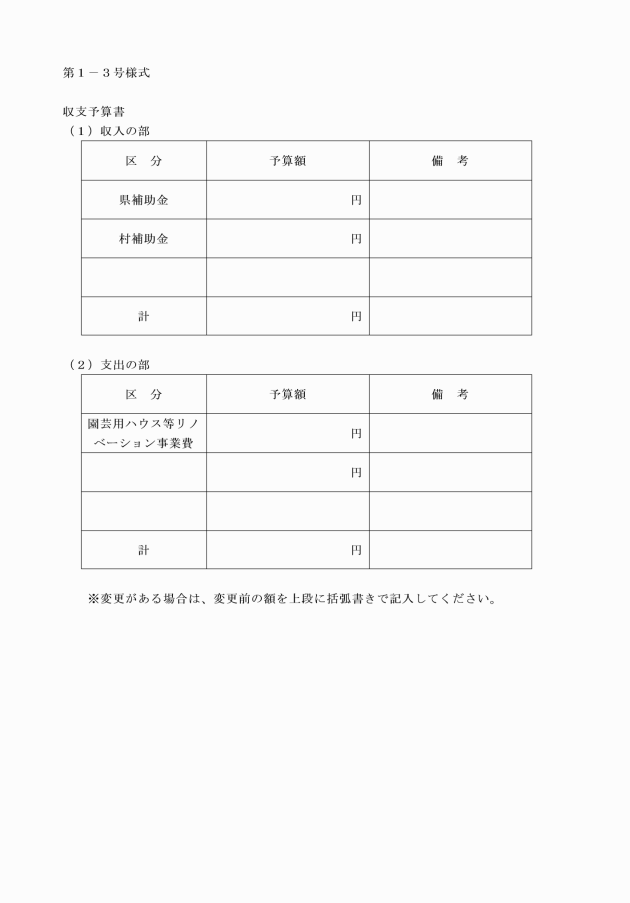

内容 | 備考 | |||

1.ハウス本体の補強又は被覆資材の高度化等に要する資材の導入 | 2.ハウス内設備及び露地圃場の高度化につながる環境制御装置又は資材の導入 | |||

事業実施主体 | 1.農業者 2.3戸以上の農業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの。以下同じ。) | |||

補助要件 | 1.対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入している又は同時に導入すること。 2.農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。 3.申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続すること。ただし、他圃場で環境データを接続している場合はそれに代えることができる。また、環境測定装置がSAWACHIに対応していない場合は出荷データを接続すること。 4.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。 5.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に基づく、農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化を促進する計画(以下「地域計画」という。)の担い手として位置づけられていること、又は位置づけられることが確実なこと。 | |||

補助対象経費 | 既存の園芸用ハウスの補強又は被覆資材の高度化等につながると認められる資材導入に要する経費。 (1) ハウス本体の補強に要する資材(換気扇、防風ネット、骨材、谷樋等) (2) 被覆資材の高度化(外張り被覆資材、止水シートを含む。) (3) 内樋の新設 | 園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器又は資材等の導入に要する経費。 (1) カーテン資材(高機能遮熱資材を含む。) (2) 自動開閉装置 (3) 環境制御装置 ①環境測定装置 ②統合環境制御装置 ③炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。) ④湿度管理装置 ⑤環境データ制御による灌水装置 ⑥ファインバブル発生装置・気体溶解装置 ⑦養液温度管理装置 ⑧環境制御に係る新技術導入に必要な機器類 | ・1.(1)は令和元、2年度高知県農業用ハウス防災対策事業に取り組んだ事業実施主体が申請する場合に限る。 ・2.(3)⑤について日射量や土壌水分量に基づく自動制御であること。ただし、露地圃場において土壌水分の測定できる環境測定装置を設置する場合は自動制御に限らない。 ・2.(3)⑧は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められたものに限る。 ・農業用ハウス防災対策事業、園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとする。 ・施工費及びIoPクラウドへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費は本事業の補助対象外とする。 | |

補助率 | 本体価格の2分の1以内 | 本体価格の6分の5以内 | ・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てることとする。 | |

補助対象限度額 | 1棟当たり100万円/10a (補助上限額は1棟当たり50万円/10a) フッ素樹脂フィルムの高度化(屋根全面張り替え)の場合に限り1棟当たり300万円/10a(補助上限額は1棟当たり100万円/10a。ただし、補助金額は1農業者あたり300万円までとする。) | 1圃場当たり200万円/10a (補助上限額は1圃場当たり166.6万円/10a) | ・1.は「(1)ハウス本体の補強に要する資材の導入」、「(2)被覆資材の高度化」及び「(3)内樋の新設」の合計額とする。 ・2.は「(1)カーテン資材」、「(2)自動開閉装置」及び「(3)環境制御装置」の合計額とする。 | |

※本事業において環境測定装置とは、温度、湿度、炭酸ガス濃度を継続的に測定し、環境データとして電子的に記録することができ、記録された環境データを外部出力して農業者等がデータ駆動型農業の実践に活用することができるものをいう。