○芸西村奨学資金貸与規則

平成6年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村奨学資金貸与条例(以下「条例」という。)に基づく奨学資金の貸与に関して、処理すべき事務の取扱い手続について定めるものとする。

(奨学生の資格の範囲及び貸与金額)

第2条 条例第1条に定める奨学生資格の範囲及び貸与金額は、次のとおりとする。

(1) 世帯の所得が別表に定める基準以下であること。

(2) 貸与金額は次の表に定める通りとする。

区分 | 金額 | |

高等学校貸与奨学生 | 公立及び私立の高等学校に在学する者 | 月額20,000円以内 |

公立及び私立の高等学校と同等の高等専門学校及び専修学校に在学する者 | ||

大学貸与奨学生 | 公立及び私立の大学に在学する者 | 県内 月額30,000円以内 県外 月額40,000円以内 |

公立及び私立の短期大学に在学する者 | ||

公立及び私立の短期大学と同等の高等専門学校及び専修学校に在学する者 | ||

(貸与期間)

第3条 奨学資金を貸与する期間は、当該奨学生の在学する学校の最短就学年限の終期までとする。

(申請手続)

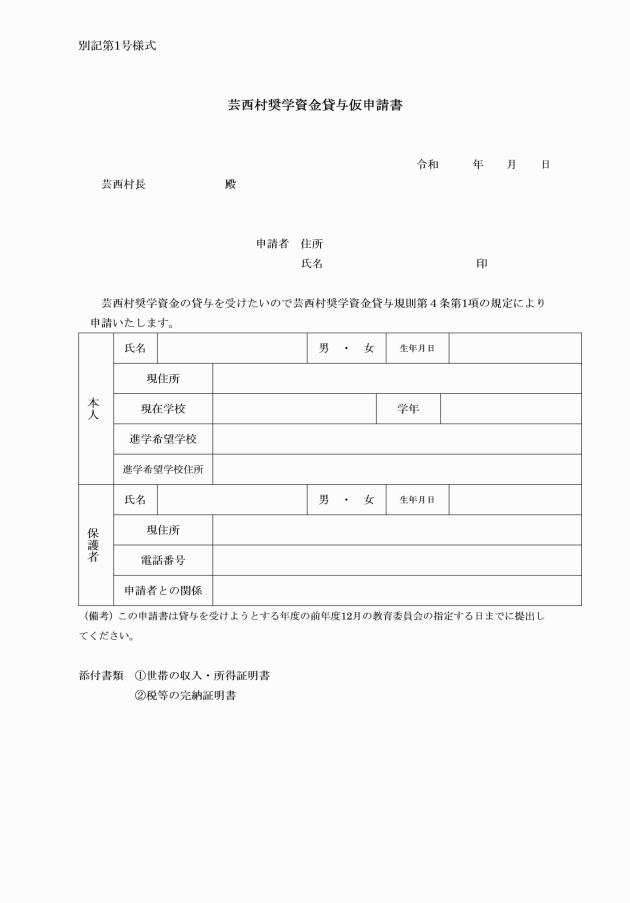

第4条 新たに奨学金の貸与を受けようとする者は、貸与を受けようとする年度の前年度12月の教育委員会が指定する日までに別記第1号様式(芸西村奨学資金貸与仮申請書)を村長に提出しなければならない。ただし、年度途中から貸与を受けようとする者についてはこの限りではない。

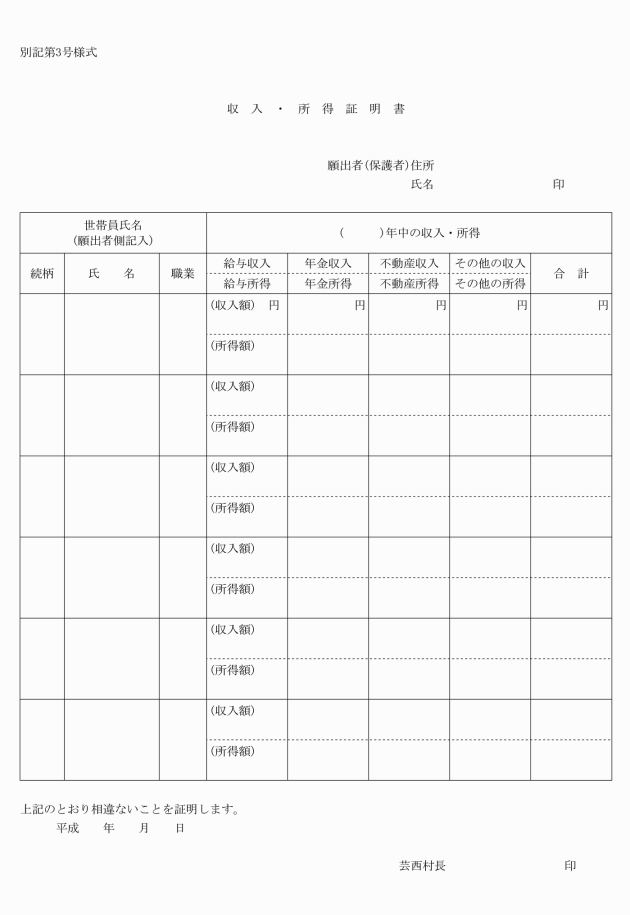

(1) 世帯の収入・所得証明書(別記第3号様式)

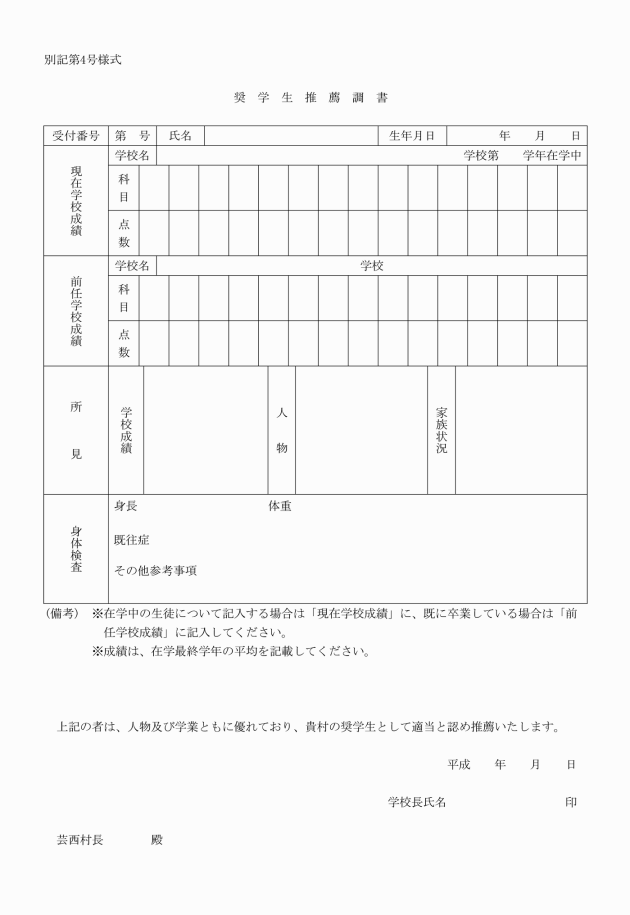

(2) 奨学生推薦調書(別記第4号様式)

(3) 在学証明書

(4) 税等の完納証明書

3 前項の期日は下記のとおりとする。

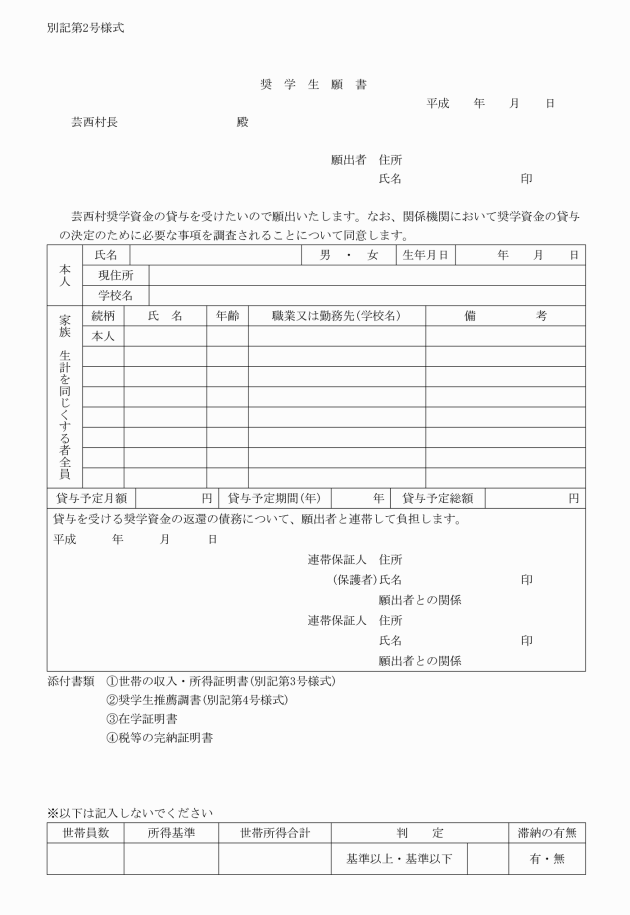

(1) 年度当初から貸与を受けようとする者 当該年度の4月末日

(2) 年度途中から貸与を受けようとする者 貸与を受けようとする月の末日

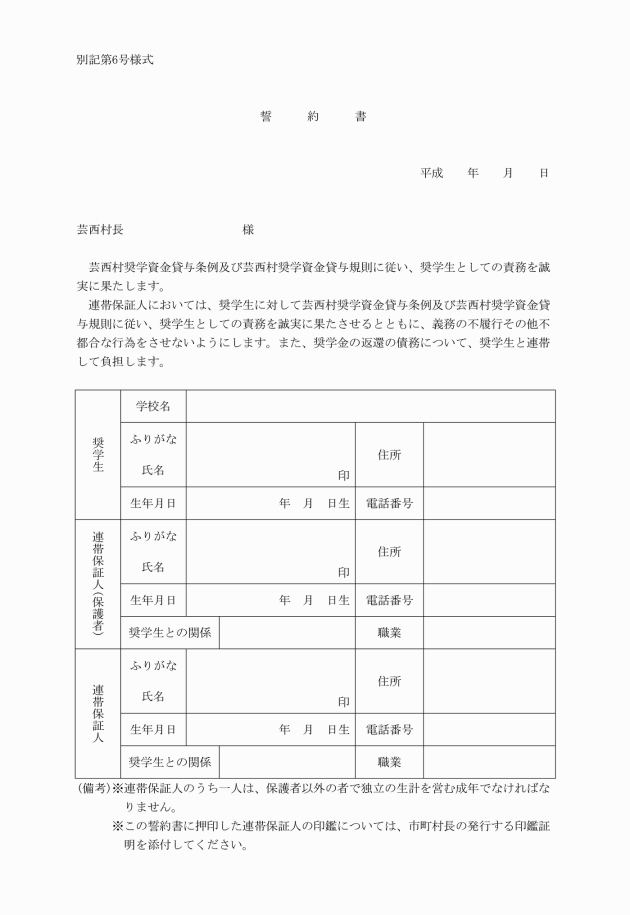

4 奨学生願書には、連帯保証人2名が連署しなければならない。連帯保証人のうち一人は、保護者以外の者で独立の生計を営む成年でなければならない。保護者に代わる者がいない場合は、村長が適当と認める者とする。

5 奨学生推薦調書は、現に在学する学校の長、又は現に学校に在学していない者は、その者の卒業した学校の長の推薦を受けるものとする。

(1) 第1期分(当該年度の8月分まで) 6月

(2) 第2期分(当該年度の9月分から12月分まで) 9月

(3) 第3期分(当該年度の1月分から3月分まで) 1月

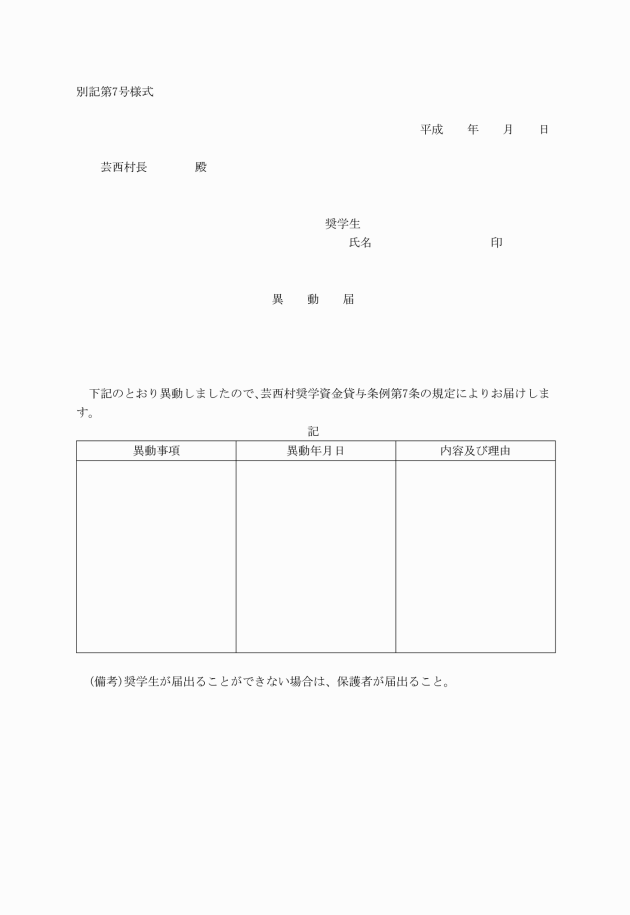

(1) 休学、復学、転学、停学、又は退学等したとき

(2) 氏名、又は住所を変更したとき

(3) 奨学資金の貸与を辞退するとき

(4) 連帯保証人を変更するとき

(5) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に移動があったとき

(奨学資金貸与の休止)

第8条 村長は、奨学生が休学をしたときは、その翌月から復学した月の前月までの間、奨学資金の貸与を休止する。

(奨学資金貸与の中止)

第9条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学資金の貸与を中止する。

(1) 奨学生が中途退学をしたとき

(2) 奨学生が死亡したとき

(4) 奨学資金の貸与を辞退したとき

(5) 届出義務を怠る等、奨学生としての義務を果たさないとき

(6) その他貸与の必要がなくなったとき

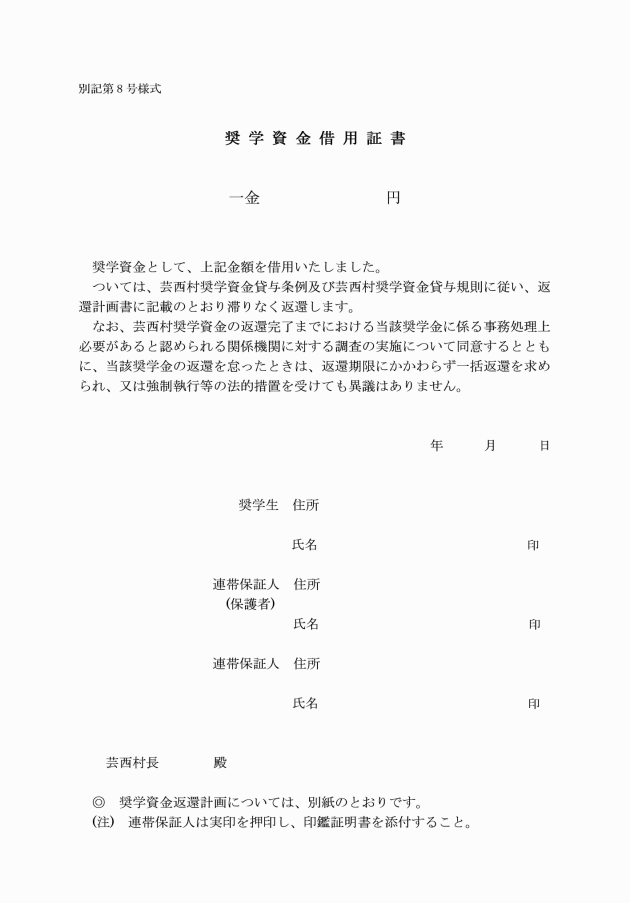

(1) 卒業もしくは終了、もしくは奨学資金貸与期間が満了したとき

(2) 退学をしたとき

(3) 奨学資金の貸与を中止されたとき

(4) 奨学資金の貸与を辞退したとき

(奨学資金の利息)

第11条 奨学資金には利息を付けない。

(奨学資金の返還)

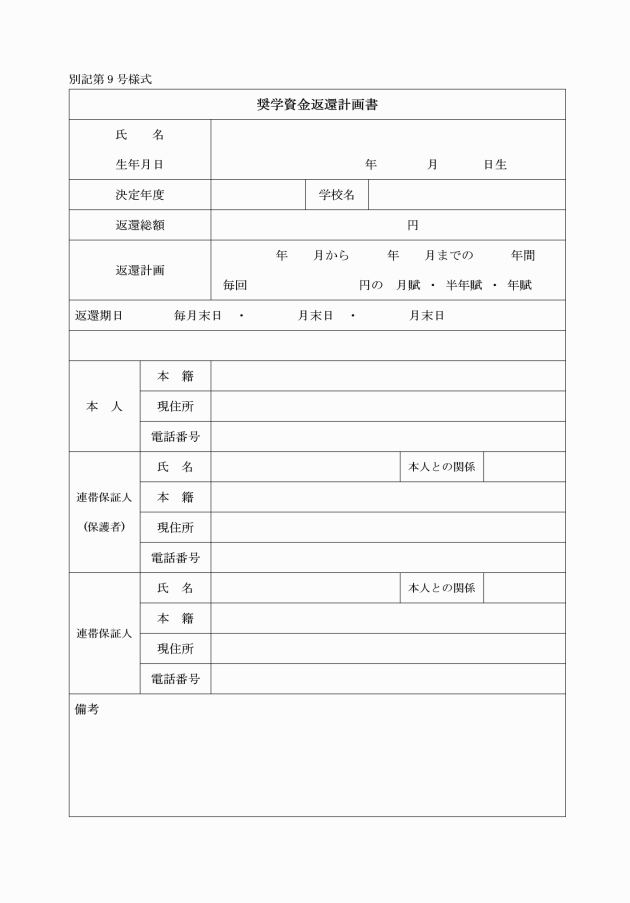

第12条 奨学生が第10条の各号に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して6カ月を経過した後、5年、10年、のいずれかの期間にその全額を月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法により返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その全額又は、一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

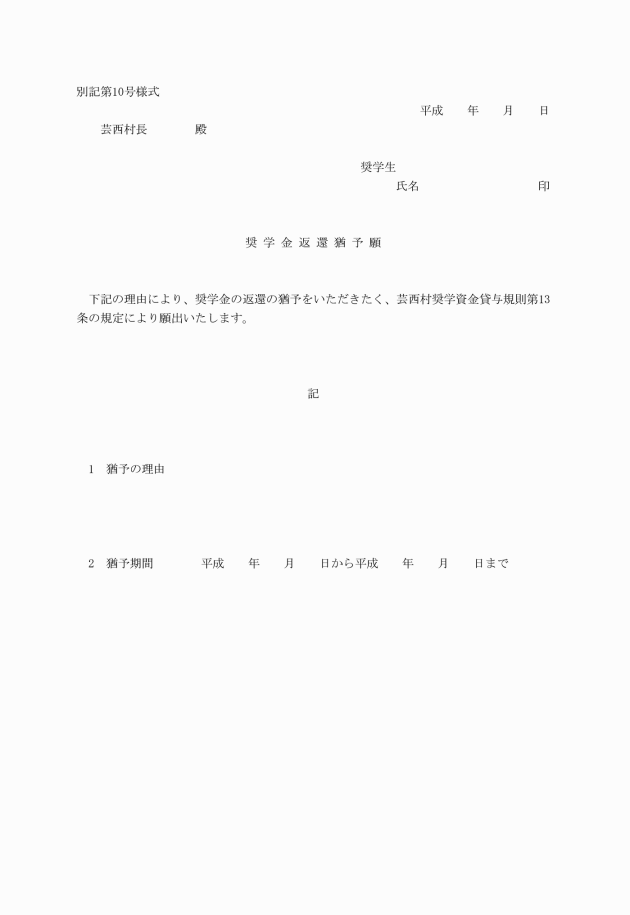

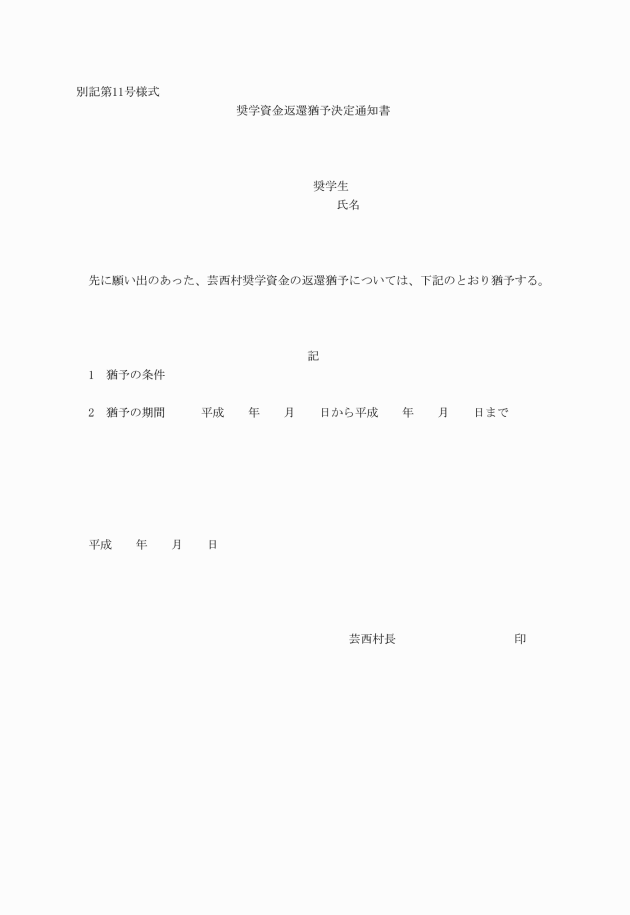

第13条 奨学生が卒業後、さらに上級の学校に進学した場合は、進学した月から当該学校を卒業(中途退学の場合は退学したとき。)した月の翌月から起算して6カ月経過した月まで、奨学資金の返還を猶予することができる。

2 疾病、その他正当と認められる事由のために奨学資金の返還が困難な者がある場合には、別記第10号様式による願出によって、相当の期間奨学資金の返還を猶予することができる。

(返還金の減免)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が奨学資金の返還完了前に死亡したとき特別の事情によって返還が困難と村長が認めた場合は、返還金の全部又は一部を減免することができる。

(雑則)

第15条 この規則に定める者のほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年10月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年8月5日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月4日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

世帯区分 | 所得基準額 |

1人世帯 | 2,242,000 |

2人世帯 | 3,140,000 |

3人世帯 | 4,020,000 |

4人世帯 | 4,803,000 |

5人世帯 | 5,613,000 |

6人世帯 | 6,540,000 |

7人世帯 | 7,476,000 |

8人世帯 | 8,446,000 |

8人以上1人増すごとに加算する額 | 988,000 |